|

Анри Аллег с 1950 по 1955 год был директором газеты «Альже репюбликен». Эта газета Алжира была единственным ежедневным изданием, выражавшим демократические и национальные чаяния алжирцев.

Газета была запрещена в сентябре 1955 года. Анри Аллег прилагал много усилий, чтобы добиться отмены этого запрещения. Вскоре Алжирский административный трибунал признал запрет незаконным, что, однако, не помешало властям не допустить возобновления ее выпуска.

Чтобы избежать ареста, угрожавшего большинству сотрудников газеты, в ноябре 1956 года Аллег был вынужден уйти в подполье.

12 июня 1957 года он был арестован парашютистами 10-й десантной дивизии и в течение целого месяца содержался в заключении в пригороде Алжира Эль-Биар.

Об этом заключении и рассказывает Аллег в настоящей книге. Повествование заканчивается, когда его переводят в концлагерь в Лоди. (Известно, что в Алжире существует множество лагерей — Боссюэ, Поль-Казелль, Берруагья... где на основании простого административного постановления содержатся люди, которым не было даже предъявлено какое-либо обвинение.)

Из лагеря Аллегу удалось переправить во Францию копию протеста, направленного им в конце июля на имя генерального прокурора Алжира; в нем он сообщает о пытках, жертвой которых стал. Протест Аллега вызвал бурную реакцию французской и международной прессы.

С этого времени в Алжире непрерывно распространялись крайне тревожные слухи об «исчезновении», «похищении» и даже «смерти» Аллега. И только в результате широкой кампании, поднятой печатью 17 августа, то есть спустя два месяца после ареста, Аллег наконец предстал перед судебным следователем. Затем он находился в заключении в гражданской тюрьме Алжира. В ноябре ему, как члену Алжирской коммунистической партии, было предъявлено обвинение в попытке восстановления распущенной организации и в покушении на внешнюю безопасность государства.

Что же касается протеста Аллега, то он и по сей день все еще находится в «стадии изучения», несмотря на то что со времени приказа генерала Аллара[I] о расследовании прошло шесть месяцев.

И это невзирая на то, что очная ставка Аллега с офицерами и полицейскими, подвергавшими его пыткам, уже состоялась[*].

И это невзирая на то, что военный следователь, уполномоченный расследовать протест, посетил вместе с Аллегом здание в Эль-Биаре, причем Аллег предварительно описал ему различные комнаты и, в частности, кухню, о которой он не мог бы иметь представления, если бы, как это официально утверждается, допрос велся «нормально».

И это невзирая на то, что в деле Аллега есть подробное медицинское свидетельство, составленное двумя врачами, также находившимися в заключении в Лоди и осмотревшими Аллега 12 июля, в день прибытия его в лагерь. Спустя месяц после пыток еще отчетливо видны были ссадины от наручников, едва зарубцевавшиеся ожоги и другие следы истязаний.

И это невзирая на то, что на основе заявлений других жертв пыток против тех же офицеров возникли многочисленные дела.

И если Аллег и его адвокат требуют привлечения к ответственности этих палачей, то они стремятся не только добиться осуждения недопустимой практики, но прежде всего воспрепятствовать повторению подобных возмутительных действий.

Борясь против продажных французов, я защищаю Францию.

Ромен Роллан. «Жан-Кристоф».

В этой огромной, переполненной людьми тюрьме, где каждая камера является местом страданий, говорить о себе как-то неприлично. В нижнем этаже находится «отделение» смертников: их восемьдесят человек. Они закованы в кандалы и ждут помилования или смерти. И в такой атмосфере живем мы все. Здесь каждый по вечерам тревожно ворочается на своем соломенном тюфяке, думая, что следующее утро, возможно, будет для него роковым; здесь каждый засыпает с горячим желанием, чтобы с ним ничего не случилось. А между тем именно из этой части тюрьмы до нас каждый день доносятся великолепные, запрещенные песни, зажигающие сердца людей на борьбу за свободу.

Пытки... Это слово уже давным-давно стало для всех нас обычным. Здесь почти никто не избежал их. «Новичкам», с которыми удается поговорить, задают обычно одни и те же вопросы: «Давно арестован? Пытали? Парашютисты или полицейские?»

Мое дело вызвало бурную реакцию общественности. Но оно не является исключением. Все, что я написал в своем протесте, все, о чем я рассказываю в книге, является лишь примером того, какие методы применяются в этой жестокой и кровавой войне.

Прошло уже более трех месяцев, как я нахожусь в заключении[II]. За это время я видел столько страданий и унижений, что не осмелился бы даже говорить о пережитых мной днях и ночах мучений, если бы не был уверен, что, рассказывая правду о них, могу принести пользу и буду содействовать прекращению войны и установлению мира. В течение целого месяца я по ночам слышал душераздирающие крики людей, подвергавшихся пыткам; и эти крики до сих пор звучат у меня в ушах. Я видел, как ударами полицейской дубинки заключенных сбрасывали с одного этажа на другой и как, обессиленные пытками и побоями, люди могли лишь бормотать первые слова древней арабской молитвы.

Затем я познал и другое. Я узнал об «исчезновении» моего друга Мориса Одена[III], арестованного за сутки до меня. Его пытала та же команда, которая затем «приложила руки ко мне». Он исчез так же, как исчезли председатель Ассоциации улемов[1] шейх Тебесси[IV], д-р Шериф Захар и многие другие. В Лоди я встретил моего друга де Милли, сотрудника психиатрической больницы в Блида; парашютисты пытали его новым способом: голым они привязывали его к металлическому стулу, через который затем пропускали электрический ток; на его ногах были видны глубокие следы ожогов. В коридоре тюрьмы в одном из «новичков» я узнал Мохаммеда Сафта, служащего алжирского Махакма (высший мусульманский суд). «Сорок три дня у парашютистов. Извини меня, но мне трудно разговаривать: они обожгли мне язык», — и он показал мне свой искалеченный язык. Я видел и других. Когда нас везли в тюремной автомашине в военный трибунал, молодой коммерсант из Казбаха Буалем Бахмед показал мне на икрах своих ног длинные шрамы. «Парашютисты — ножом: я укрывал у себя деятеля ФНО[2]».

За стеной, в крыле, отведенном для женщин, находятся молодые девушки: Джамиля Бухиред[3][V], Элиетт Лу[VI], Насима Хаблал[VII], Мелика Кене[VIII], Люси Коскас[IX], Колетт Грегуар[X] и другие. Их раздевали и избивали, над ними надругались, пытали водой и электричеством, но ни одна из них ничего не сказала. Здесь каждый знает о страданиях Анник Кастель[XI], которая была изнасилована парашютистом и, боясь беременности, мечтала только о смерти.

|

|

И это только то, что известно мне, что я сам видел и слышал. А кто расскажет об остальном?

Читая эти строки, следует помнить о всех тех, кто «исчез» и кто, веря в правоту своего дела, мужественно ожидает смерти, кто не знал страха перед палачами и кто их ненависти и пыткам противопоставляет свою твердую уверенность в скором торжестве мира и дружбы между нашими двумя народами. Мой рассказ может относиться к каждому из них.

В среду 12 июня в 16 часов лейтенант десантных войск Ша...[XII], сопровождаемый солдатами и одним жандармом, прибыл на квартиру Одена, чтобы взять меня под стражу. Накануне здесь был арестован мой друг Морис Оден, ассистент одной из кафедр факультета естественных наук Алжирского университета, и полиция оставила в его квартире своего сотрудника. Это он открыл мне дверь, когда я попал в засаду. Я попытался избежать ареста, но меня постигла неудача. Полицейский с револьвером в руке настиг меня на первом этаже, и мы вернулись в квартиру Одена. Полицейский был очень взволнован и искоса поглядывал на меня. Он позвонил в штаб парашютистов, требуя немедленной присылки подкрепления.

Как только в комнату вошел лейтенант, я понял, что меня ждет. Его маленькое, гладко выбритое, треугольное лицо было словно срезано огромным беретом и напоминало морду маленькой африканской лисы.

На его поджатых губах змеилась улыбка. «Прекрасная добыча, — сказал он, отчетливо произнося каждый слог. — Ведь это Анри Аллег, бывший редактор “Альже репюбликен”». — Затем, обращаясь ко мне, он спросил:

— У кого вы проживаете?

— Этого я вам не скажу!

Лейтенант улыбнулся, покачал головой и уверенно заявил:

— Мы сейчас устроим вам небольшой допрос, и этого будет вполне достаточно. Вы ответите, я надеюсь. Надеть ему наручники!

Мы спустились с третьего этажа и вышли на улицу. «Аронд» лейтенанта ожидал нас на противоположной стороне. Меня усадили на заднее сиденье машины рядом с парашютистом. Ствол его автомата упирался мне в бок:

— В автомате достаточно патронов, на случай если вы вздумаете валять дурака!

Мы ехали в нагорный район города. После кратковременной остановки возле какой-то виллы (по-видимому, это был штаб парашютистов), куда заходил только Ша..., мы продолжали наш путь по бульвару Клемансо, в направлении к Шатонеф. Миновав площадь Эль-Биар, машина наконец остановилась перед большим недостроенным зданием.

Мы пересекли двор, загроможденный джипами и военными грузовиками, и вошли в это здание. Ша... шел впереди меня, а парашютист следовал за мной. Из каменной кладки то здесь, то там торчали стержни железобетонной арматуры; лестница была еще без перил; с серого потолка свисала наспех подвешенная электрическая проводка.

По лестницам этого здания непрерывно сновали парашютисты. Одни поднимались вверх, другие спускались вниз, подгоняя арестованных, давно не бритых мусульман в изодранной одежде, и оглашая здание взрывами смеха, грубыми окриками и бранью. Я находился в «сортировочно-пересыльном центре района Бузареах». Вскоре мне предстояло познать, как осуществляется здесь «сортировка».

Вслед за Ша... я вошел в большое помещение на третьем или четвертом этаже. Это была гостиная будущей квартиры. Несколько разбирных столов, на стенах покоробившиеся фотографии разыскиваемых лиц, полевой телефон — вот и вся обстановка. У окна стоял какой-то лейтенант. Позже я узнал его фамилию: это был Эр...[XIII] Его огромное, как у медведя, тело было слишком громоздким для маленькой головы с заплывшими, будто у только что разбуженного младенца, глазками и тонкого, слащавого и сюсюкающего голоса, свойственного дефективным детям.

|

— Мы даем вам шанс, — сказал Ша..., повернувшись ко мне. — Вот вам бумага и карандаш. Укажите, где вы жили и кто укрывал вас со времени вашего ухода в подполье, с кем вы встречались и какую вели работу...

Его тон оставался все еще вежливым. С меня сняли наручники. Я повторил обоим лейтенантам то, что сказал Ша..., когда мы ехали в автомашине. Я перешел на нелегальное положение, чтобы избегнуть ареста, так как мне было известно, что соответствующее распоряжение уже дано. Я занимался и поныне занимаюсь делами моей газеты. Ради этого я встречался в Париже с Ги Молле[XIV] и Жераром Жаке[4]. Больше мне нечего вам сказать. Писать я ничего не буду, и не надейтесь, что я выдам тех, кто имел мужество укрывать меня.

Переглянувшись, лейтенанты самоуверенно ухмыльнулись.

— Полагаю, что терять время бесполезно, — сказал Ша... Эр... согласился. В глубине души я был того же мнения: если меня собирались пытать, то не все ли равно, когда это случится? Лучше было сразу пройти самое тяжелое, нежели пребывать в ожидании.

Ша... взял телефонную трубку:

— Подготовьте команду для «важной птицы» и скажите Ло..., чтобы он поднялся наверх. Через некоторое время в комнату вошел Ло... Это был человек лет двадцати пяти, низкого роста, смуглый, узколобый, нос с горбинкой, волосы напомаженные. Он подошел ко мне и сказал, ухмыляясь:

— Это и есть мой клиент? Пошли.

Я вышел первым. Этажом ниже мы вошли в маленькое помещение по левую сторону коридора. Это была кухня будущей квартиры. Здесь были раковина и изразцовая плита с еще не остекленным металлическим вытяжным колпаком. В глубине комнаты — стеклянная дверь, обшитая кусками картона, затемнявшими кухню.

— Раздевайтесь! — сказал Ло... И, поскольку я не двинулся с места, добавил:

— Если вы не желаете, вас разденут насильно!

Пока я раздевался, в комнату входили и выходили парашютисты, чтобы посмотреть на «клиента» Ло... Один из них, белобрысый солдат с парижским акцентом, просунул голову в дверь: «Поглядите, он француз! И заодно с этими “крысами”, против нас? Обработай-ка его как следует, Ло...!»

Тем временем Ло... уложил на полу почерневшую влажную доску, грязную и липкую от рвоты, оставшейся, по-видимому, от предыдущих «клиентов».

— Ложитесь! — Я лег на доску. Ло... и помогавший ему парашютист кожаными ремнями привязали мне ноги и запястья рук к доске. Я увидел над собой Ло... Он стоял, подбоченясь, как завоеватель, широко расставив ноги по обе стороны доски, у моей груди. Он смотрел мне прямо в глаза, пытаясь, как это делали его начальники, запугать меня.

— Послушайте, — сказал Ло... с сильным оранским акцентом, — лейтенант разрешил вам немного подумать. Но затем вам придется говорить. С европейцами мы обращаемся лучше, чем с этими «скотами». Все говорят. Вам придется все рассказать: не каплю правды, а всю правду! Понятно?!

Окружившие меня «синие береты» состязались в остроумии:

— Что же это твои товарищи не пришли тебя развязать?

— Поглядите, чем он занимается. Хочет ослабить ремни?

Другой, более злобный, возражал:

— Стоит ли терять время на таких типов? Я бы их сразу приканчивал.

Из окна шел поток ледяного воздуха. Лежа голым на влажной доске, я начал дрожать от холода. Заметив это, Ло..., усмехнувшись, спросил:

— Вам страшно? Вы хотите дать показания?

— Нет, мне не страшно, мне холодно.

— Не бахвальтесь! Скоро вам будет не до этого. Через четверть часа вы заговорите.

Находясь среди парашютистов, которые грубо подшучивали и оскорбляли меня, я старался сохранять полное спокойствие. В комнату вошли Ша..., Эр... и какой-то капитан. Это был капитан Де..., высокого роста, худой, с поджатыми губами, со шрамом на щеке, изящный и молчаливый.

— Ну как, вы подумали? — спросил Ша...

— Я не изменил своего решения.

— Хорошо, вы добьетесь своего, — и, обращаясь к остальным, он сказал: — Лучше перебраться в соседнюю комнату. Там светло и работать будет удобней.

Четыре парашютиста ухватились за доску, к которой я был привязан, и перенесли меня в комнату, расположенную напротив кухни. Там меня опустили на цементный пол. Офицеры расположились вокруг меня, присев на вьюки, принесенные парашютистами. Вот что сказал Ша..., всегда уверенный в успехе:

— Мне нужны бумага, кусок картона или что-нибудь твердое, на чем я мог бы писать.

Ему протянули планшет, который он положил возле себя. Затем, взяв из рук Лo... магнето, он поднес его к моим глазам и, поворачивая это устройство, сотни раз описанное людьми, подвергавшимися пыткам, произнес:

— Тебе ведь это знакомо? Тебе о нем часто рассказывали? — Ты даже описывал его в своих статьях?

— Вы не имеете права применять подобные методы. Вы сами это увидите. Если вы меня обвиняете в чем-либо, то передайте судебным органам, в вашем распоряжении имеется двадцать четыре часа. Кроме того, вы не вправе называть меня на «ты».

Вокруг раздался взрыв смеха.

Я хорошо понимал, что мои протесты абсолютно ничего не дадут, что при данных обстоятельствах, да еще перед этими скотами, апеллировать к соблюдению законности просто смешно. Но я хотел показать, что им не удалось запугать меня.

— Начнем, — сказал Ша...

Один из парашютистов уселся мне на грудь. Это был очень смуглый человек со вздернутой верхней губой. Он улыбался, как мальчишка, собирающийся совершить озорной поступок. Впоследствии во время очной ставки в кабинете судьи я его опознал. Это был сержант Жа... Другой парашютист (судя по акценту — из Орана) сидел слева, третий — у моих ног. Кроме них и окружавших меня офицеров, в комнате находились и другие военные, которые, по-видимому, просто пожелали присутствовать при этом зрелище.

Продолжая улыбаться, Ша... поднес к моим глазам зажимы электродов. Это были маленькие, блестящие, продолговатые, зубчатые стальные зажимы, которые обычно применяют монтеры по прокладке телефонных линий, называя их «крокодиловыми» зажимами.

Ша... прикрепил один из них к мочке моего правого уха, а другой — к пальцу правой руки.

В то же мгновение я рванулся от боли и закричал во весь голос: Ша... пропустил через меня электрический ток. Возле моего уха сверкнула электрическая искра, и у меня началось сильное сердцебиение. Я кричал и извивался, рискуя нанести себе увечья, а Ша..., державший в руках магнето, все пропускал через меня ток. И как бы в такт ударам переменного тока он скандировал один и тот же вопрос:

— Где ты прятался?

В промежутке между пыткой я обернулся к нему:

— Вы не имеете права так поступать. Вы еще пожалеете об этом!

Ша..., взбешенный, повернул до отказа реостат своего магнето:

— Всякий раз, когда ты вздумаешь читать мне нравоучения, я буду угощать тебя усиленной порцией.

В то время как я продолжал кричать, он сказал, обратившись к Жа...:

— Боже, какой горластый! Заткни-ка ему глотку!

Жа... свернул мою рубашку калачиком, сунул мне ее в рот, и пытка продолжалась.

Я изо всех сил сжал зубами ткань, и это, казалось, принесло мне облегчение.

Вдруг я почувствовал боль, напоминавшую сильный укус, словно какой-то зверь вырывал из моего тела куски мяса. Все еще улыбаясь, Жа... присоединил зажим электрода к моим половым органам. Меня так сильно трясло от электрического тока, что ремень, которым была привязана одна из моих ног, развязался. Чтобы привязать ее вновь, пытку на короткое время прекратили. Затем ее начали снова.

Вскоре лейтенант взял из рук Ша... реле, высвободил один из проводов и начал водить им вдоль моей груди. От нервных толчков меня затрясло с неистовой силой, а пытка все продолжалась. Чтобы еще усилить действие тока, мое тело смочили водой. В перерывах между пыткой я дрожал от холода. Сидевшие вокруг меня на вьюках Ша... и его друзья опустошали бутылки пива. Я изо всех сил кусал свернутую рубашку, чтобы облегчить страдания, которые причиняла сводившая меня судорога. Но это не помогало.

Наконец они остановились.

— Развяжите его!

Первый «сеанс» был окончен.

Пошатываясь, я поднялся на ноги, натянул брюки и куртку. Эр... стоял передо мной. На столе лежал мой галстук. Он схватил его, повязал наподобие веревки вокруг моей шеи и под общий хохот потащил меня, как собаку, в смежную комнату.

— Итак, этого тебе недостаточно? Тебя не оставят в покое. На колени! — И своими огромными кулаками он со всего размаху ударил меня в лицо. Я упал на колени. Но у меня не хватало сил держаться прямо. Меня клонило то влево, то вправо. Удары Эр... то восстанавливали равновесие моего тела, то окончательно валили на пол. — Ну как, будешь ты наконец говорить? Твоя судьба уже решена, слышишь? Тебе крышка!

— Приведите Одена, — распорядился Ша... — он в соседнем здании.

Эр... продолжал меня избивать, в то время как Ша..., сидя на одном из столов, наблюдал это зрелище. Мои очки давно уже слетели, и моя близорукость лишь усиливала ощущение нереальности окружавшего меня кошмара, на борьбу с которым я напрягал все свои силы, опасаясь, как бы моя воля не оказалась сломленной.

— Ну-ка, Оден, расскажите ему, что ждет его. Помогите ему избежать ужасов вчерашнего вечера! — сказал Ша...

Эр... приподнял мою голову. Я увидел над собой бледное и суровое лицо моего друга Одена. Он смотрел на меня, в то время как я качался из стороны в сторону, стоя на коленях.

— Ну, скажите же ему, — торопил Ша...

— Это тяжело, Анри, — произнес Оден. Его увели.

|

Неожиданно Эр... поднял меня на ноги. Он был вне себя от бешенства. Допрос слишком затянулся.

— Послушай, подлец! Ты наконец заговоришь! Слышишь, ты заговоришь!

Он приблизился ко мне настолько, что его лицо почти касалось моего. Он орал:

— Ты заговоришь! Здесь все дают показания! Мы воевали в Индокитае и там изучили вашего брата. Здесь гестапо! Ты знаешь, что такое гестапо?

Затем ироническим тоном он продолжал:

— Ты писал в своих статьях о пытках, подлец! Десятая десантная дивизия даст тебе возможность испытать их на собственной шкуре.

За спиной я услышал смех палачей. Эр... продолжал бить меня по лицу и ударять коленом в живот.

— То, что мы делаем здесь, будет и во Франции. С твоими Дюкло и Миттераном[5] мы расправимся так же, как и с тобой, а твою проститутку Республику взорвем к черту! Ты заговоришь, вот увидишь.

На столе лежал кусок толстого картона. Он схватил его и начал им меня бить. Каждый удар вызывал у меня все большее отупение, но и усиливал мою решимость: ни в коем случае не уступать этим животным, хваставшим тем, что они соперничают с гестапо.

— Отлично, — сказал Ша..., — как хочешь. Тебя придется передать хищникам.

«Хищники» были уже мне известны, но до каких пределов могут развернуться их таланты, этого я еще не знал.

Эр... потащил меня в первую комнату, где находились доска и магнето. При входе я успел заметить голого мусульманина, которого пинками заставили подняться с пола и вытолкнули в коридор. Пока Эр..., Ша... и другие занимались мною, остальная часть команды продолжала свою «работу», используя свободную доску и магнето. Не теряя времени, они «допрашивали» другого заключенного.

Ло... привязал меня к доске. Начался новый «сеанс» пытки электричеством.

— Сейчас ты узнаешь, что такое большая машина, — сказал он. Я увидел в руках моего палача большее, чем прежде, магнето, и мучения мои стали еще ужаснее. Теперь я почувствовал не пронзительные и стремительные укусы, которые как бы вырывали из моего тела клочки мяса, а гораздо более острую боль, проникавшую глубоко в мои мышцы и надолго выворачивавшую их. Я судорожно съежился в своих путах, сжимая челюстями заткнутую мне в рот рубашку. Я лежал с закрытыми глазами. Когда они прекратили пытку, я продолжал дрожать от нервного напряжения.

— Ты умеешь плавать? — спросил Ло..., склонившись надо мной. — Мы тебя научим. Пошли к водопроводу!

Они подняли доску, к которой я все еще был привязан, и потащили меня в кухню. Там они положили конец доски, где лежала моя голова, на раковину. Два или три парашютиста держали другой конец. Кухня освещалась лишь слабым светом, проникавшим из коридора. В полутьме я различил Эр..., Ша... и капитана Де..., видимо руководившего всей операцией. Ло... прикрепил к блестевшему над моим лицом никелированному крану резиновый шланг. Когда Ло.. начал оборачивать мою голову тряпкой, Де... сказал ему:

— Воткните ему в рот распорку. — Ло... зажал мне нос. Он старался сунуть мне в рот деревянный клин, чтобы я не мог сжать челюсти или вытолкнуть шланг.

Когда все приготовления были закончены, Ло... сказал мне: — Когда ты пожелаешь говорить, пошевели пальцами. — И он открыл кран. Тряпка быстро пропиталась водой. Вода текла повсюду: она попадала мне в рот, в нос, заливала лицо. В первые мгновения мне удалось набрать несколько маленьких глотков воздуха. Я старался сжать глотку, чтобы глотать как можно меньше воды, и пытался бороться с удушьем, задерживая воздух возможно дольше в легких. Но эта борьба продолжалась всего несколько мгновений. Я почувствовал, что захлебываюсь, и ужасное ощущение близкой смерти охватило меня. Вопреки воле все мускулы моего тела отчаянно напряглись, как бы желая спасти меня от удушья. Пальцы рук бешено затрепетали.

— Все в порядке! Он хочет давать показания, — сказал кто-то.

Кран закрыли, и с моей головы сняли тряпку. Я вздохнул. В полутьме я различил обоих лейтенантов и капитана с сигаретой в зубах. Изо всех сил они ударяли меня по животу, чтобы вместе с рвотой вышла вода, которой я наглотался. Я был так опьянен вдыхаемым воздухом, что почти не чувствовал ударов. — Ну, говори! — Я молчал. — Он над нами издевается! Назад его, под кран!

Теперь я так сжал кулаки, что ногти пальцев впились в ладони. Я решил не шевелить больше пальцами, предпочитая умереть при первом же удушье. Я испытывал страх перед тем ужасным моментом, когда, погружаясь в бессознательное состояние, всеми силами борешься против наступления смерти. Пальцами я больше не шевелил. Трижды мне пришлось испытать это невыносимое состояние. В последнюю минуту мне каждый раз давали передышку и заставляли выплевывать воду.

Во время последнего удушья я лишился сознания.

Когда я открыл глаза, мне потребовалось несколько секунд, чтобы освоиться с обстановкой. Меня отвязали. Я лежал голый на полу, вокруг стояли парашютисты... Ша... склонился надо мной.

— Все в порядке, — сказал он присутствовавшим в комнате, — он приходит в себя, — и, повернувшись ко мне, продолжал. — Ты чуть было не отдал богу душу. Не думай только, что тебе всегда удастся отделываться обмороком... Встань! — Они поставили меня на ноги. Чтобы удержаться на ногах, я даже хватался за одежду моих палачей. Пинками и пощечинами они перебрасывали меня от одного к другому. Я попытался защищаться рукой. — Эта скотина еще сопротивляется, — сказал кто-то.

— А теперь что с ним будут делать? — спросил другой. И среди общего смеха я услышал: — Будем его поджаривать. — Хм, я никогда не видел, как это делается, — сказал Ша... Он говорил тоном человека, собирающегося поставить новый опыт.

Меня втолкнули в кухню и заставили лечь между плитой и раковиной. Лo... обвернул мои лодыжки мокрой тряпкой и крепко завязал веревкой. Затем меня приподняли и привязали за ноги к перекладине металлического каркаса вытяжного колпака. Я висел головой вниз, и пальцы моих рук касались пола. Мои палачи некоторое время забавлялись, раскачивая меня как мешок с песком. Затем я увидел, как Лo... медленно, на уровне моих глаз зажег пучок бумаги. Он поднялся. Вдруг я почувствовал, как пламя охватило мои половые органы и ноги, опаляя волосы. Я так резко изогнулся в пояснице, что толкнул Лo... Он дважды возобновлял свой эксперимент и наконец поднес пламя к одному из сосков моей груди.

Но я уже реагировал слабо, и офицеры удалились. Со мной остались только Лo... и еще один парашютист. Время от времени они избивали меня или наступали на кончики моих пальцев сапогами, как бы желая напомнить о своем присутствии. Я старался наблюдать за ними, чтобы их удары не застали меня врасплох, а в моменты, когда наступала передышка, пытался думать о чем угодно, но только не о мучительной боли, которую причиняла мне веревка, врезавшаяся в ноги.

Наконец из коридора ко мне направились два сапога, и я увидел перевернутое изображение физиономии Ша..., присевшего на корточки и пристально смотревшего на меня.

— Ну как, будешь говорить? Ты не передумал? — Я смотрел на него, не отвечая. — Отвяжите его! — Лo... начал развязывать веревку, которой были привязаны к перекладине мои ноги, в то время как другой парашютист ухватил меня под руки. Я упал плашмя на цементный пол.

— Встань! — Я не в состоянии был подняться самостоятельно. Поддерживаемый с обеих сторон, я почувствовал, что ступни моих ног сильно опухли, и при каждом шаге испытывал такое ощущение, словно погружался во что-то мягкое. Я надел куртку и брюки и от пинка кубарем полетел вниз по лестнице.

Внизу меня поднял другой парашютист и, придерживая обеими руками, прислонил спиной к стене. От холода и нервного истощения я дрожал и щелкал зубами. К нам спустился подручный Лo..., «занимавшийся» мной в кухне.

— Марш! — скомандовал он и ударом ноги повалил меня на пол. — Разве ты не видишь, что он уже не держится на ногах, — сказал другой, судя по произношению, солдат, прибывший из Франции. — Оставь его в покое! — Это были первые человеческие слова, услышанные мной.

— Таких типов, как он, следовало бы сразу приканчивать, — возразил мой палач. Ноги мои сильно дрожали, и, чтобы не упасть, я прислонился ладонями и лбом к стене коридора. Он приказал мне заложить руки за спину, связал их тонкой веревкой и швырнул меня в камеру.

Я подполз к соломенному тюфяку, находившемуся у стены, и попытался лечь на живот. Но тюфяк оказался со всех сторон обитым колючей проволокой. За дверью раздался хохот:

— Я поместил его в камеру, где тюфяк из колючей проволоки, — говорил тот же парашютист.

Другой голос ответил ему:

— А все же он выиграл ночь и дал своим товарищам возможность скрыться.

Веревка врезалась в мое тело, причиняя сильную боль, а связанные за спиной руки выворачивали плечи. Я пытался разодрать пальцы о грубый цементный пол, чтобы вызвать кровотечение и тем хоть немного ослабить боль в моих опухших руках. Но мне это не удалось.

Через слуховое окно в верхней части стены я увидел клочок посветлевшего ночного неба. До моего слуха донеслось пение петуха, и я решил, что офицеры и парашютисты, уставшие от своей «ночной работы», ранее девяти часов не придут. Нужно было как можно лучше использовать оставшееся в моем распоряжении время, чтобы набраться побольше сил для следующего «допроса». Я ложился то на одно, то на другое плечо, стараясь расслабить стягивавшие меня путы, но тело продолжало ныть. Я все время дрожал и не находил покоя. Несколько раз я постучал в дверь. Наконец ко мне пришли:

— Что тебе нужно?

— Я хочу помочиться. — Мочись на самого себя! — ответил голос за дверью.

Было уже совсем светло, когда в камеру вошел тот парашютист, который считал чрезмерной жестокость своего коллеги.

— Пошли, вас переводят в другую камеру.

Он помог мне подняться и, поддерживая под руку, повел.

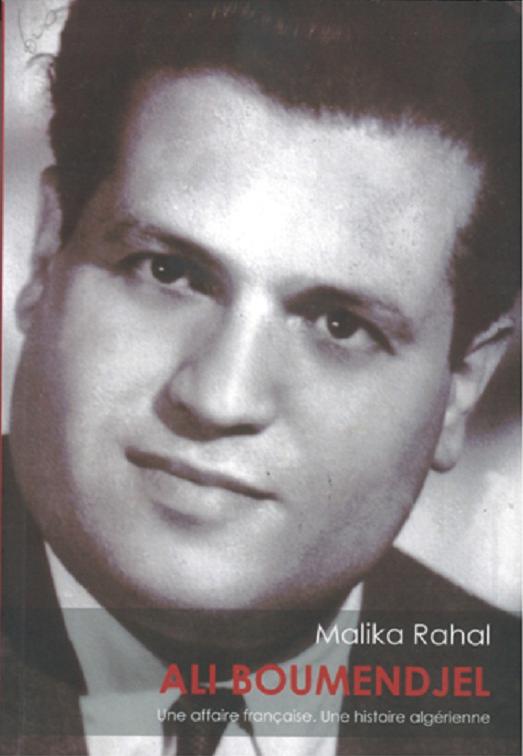

Поднявшись по лестнице, мы вышли на огромную площадку. Здесь сильно пригревало солнце, и отсюда открывался вид на весь квартал Эль-Биар. Припомнив прочитанные мною описания этой площадки, я мгновенно понял, что находился в том самом здании, где погиб адвокат алжирского апелляционного суда Али Буменджель[XV]. По заявлению палачей, он «покончил самоубийством», сбросившись именно с этой площадки. Мы спустились по другой лестнице в соседнюю часть здания, и мой тюремщик запер меня в маленькой темной клетушке. Это был карцер размерами едва больше стенного шкафа, куда совершенно не проникал дневной свет. Только через узенькое отверстие в верхней части стены, выходившее в вентиляционную шахту, был виден его слабый отблеск. Я с трудом пополз в угол, чтобы прислонить спину к стене и смягчить ноющую боль в плечах.

|

Вскоре в коридоре наступило оживление: здание наполнилось шумом шагов и голосов. Я ожидал прихода моих палачей. Но Эр... явился один. Он схватил меня за плечи, чтобы помочь встать на ноги, и вывел на лестничную площадку.

— Вот он, господин майор.

Передо мной стоял майор десантных войск в «маскировочной» форме и синем берете — высокий, дряхлый, очень худой. Спокойным ироническим тоном он произнес:

— Вы журналист? Значит, вы должны понять, что мы хотим иметь информацию. Вы должны нас информировать.

Очевидно, он хотел только взглянуть на меня, так как меня тут же отвели обратно в карцер. Но я недолго оставался один. Вскоре пришел Эр... в сопровождении Ша... и парашютиста с магнето. Остановившись у порога, они уставились на меня. — Ты все еще не желаешь говорить? Знай, мы тебя доконаем. — Я сидел, прислонившись к стене напротив двери. Они вошли, зажгли свет и расположились вокруг меня полукругом.

— Нужно заткнуть ему глотку, — сказал Ша... Он засунул руку в один из вьюков, которые принесли сюда, и вытащил засаленное полотенце.

— Оставь его, — сказал Эр..., — пусть кричит, сколько хочет, ведь мы в третьем подвале.

— Но это все же неприятно, — возразил Ша...

Они расстегнули мои брюки, спустили трусы, присоединили электроды к нижней части живота и начали поочередно крутить рукоятку большого магнето. Я кричал лишь в начале пытки и при каждом «возобновлении» ударов тока, но мои конвульсии были теперь не такими резкими, как прежде. Очевидно, палачи предполагали, как я буду теперь себя вести, так как не посчитали даже нужным привязать меня к доске. В то время как шла пытка, громкоговоритель горланил модные песенки. Музыка доносилась, вероятно, из офицерского клуба или комнаты отдыха, находившихся где-то совсем рядом. Ее звуки заглушали в значительной мере мои крики. Видимо, Эр... и имел в виду такое расположение карцера, когда говорил о «третьем подвале». По мере того как пытка продолжалась, силы мои иссякали. Я валился то вправо, то влево. Тогда один из лейтенантов отъединял от паха один зажим и, покалывая им мое лицо, заставлял меня выпрямляться.

— Готов спорить, — сказал Ша..., — что ему это нравится.

Они посовещались и решили, что меня нужно проучить.

— Не отключай провода, — сказал Эр..., — мы ведь вернемся. — Они вышли, не отключив магнето.

Должно быть, я сразу заснул, так как, очнувшись, подумал, что со времени ухода палачей прошло лишь мгновение. Затем я вообще потерял всякое ощущение времени.

Первым вошел Эр... Ударив меня ногой, он крикнул:

— Сесть!

Я не шевельнулся. Тогда он схватил меня и прислонил к стене. Спустя миг я снова извивался под действием электрического тока. Я чувствовал, что мое сопротивление ожесточало и раздражало их.

— Сунем ему провод в рот, — сказал Эр... — Открой рот! — крикнул он. Чтобы заставить меня подчиниться, Эр... зажал мне нос и, когда я открыл рот, чтобы вдохнуть воздух, воткнул мне до самого нёба оголенный провод. В то же время Ша... начал крутить ручку магнето. Напряжение тока возрастало, и по мере его увеличения все более мучительные судороги сжимали мне горло, челюсть, лицо и веки.

Провод теперь держал Ша...

— Можешь отпустить его, — сказал Эр..., — он будет теперь держаться сам.

И действительно, мои челюсти так сжимали электрод, что никакими силами мне не удавалось разжать зубы. Глаза были закрыты, и мне казалось, что передо мной мелькали огненные вспышки и светящиеся геометрические фигуры. Я испытывал такое ощущение, словно какая-то сила изнутри резкими толчками выдавливала мне глаза из орбит. Напряжение тока, а вместе с ним и мои страдания достигли предела: мне казалось, что большую боль причинить уже невозможно. Однако я услышал, как Эр... сказал парашютисту, крутившему ручку магнето:

— Давай небольшими порциями: замедляй, а затем ускоряй...

Я почувствовал, что ток уменьшается и судороги, сковывающие мое тело, слабеют; но через мгновение вращение магнето ускорилось, и ток снова начал четвертовать меня. Чтобы заглушить страдания, причиняемые столь резким изменением напряжения тока, я изо всех сил начал ударять головой об пол, и каждый удар приносил мне облегчение. Совсем близко возле моего уха я услышал крик Эр...:

— Не пытайся покончить с собой. Это тебе не удастся.

Наконец они остановились. В глазах у меня все еще мелькали световые линии и точки, а в ушах раздавался шум, напоминавший звук бормашины.

Мгновение спустя я увидел их всех троих. Они стояли возле меня.

— Ну как? — сказал Ша... Я молчал.

— Боже мой! — произнес Эр... и со всего размаху влепил мне пощечину.

— Послушай, — сказал Ша... более спокойным тоном, — на что ты рассчитываешь? Если ты не желаешь давать показания, мы возьмемся за твою жену. Неужели ты думаешь, что она устоит перед пытками? — Затем надо мной склонился Эр... — Ты думаешь, что твои дети вне опасности, потому что они находятся во Франции? Мы можем доставить их сюда в любую минуту.

В этой кошмарной обстановке я с трудом отличал угрозы, которые следовало принимать всерьез, от простого шантажа. Я знал, что они были способны подвергнуть пыткам Жильберту[XVI], как они это делали с Габриель Хименес[XVII], Бланш Муан[XVIII], Элиетт Лу и другими молодыми женщинами. Впоследствии я узнал, что они пытали даже мадам Тури (жену известного актера алжирского радиоцентра[XIX]) в присутствии мужа, чтобы заставить его дать показания. Я опасался, что они заметят страх, который меня охватил при мысли, что их угрозы могут быть приведены в исполнение. Поэтому слова одного из палачей: «Его это не трогает, его вообще ничто не тревожит», — доставили мне почти облегчение.

Они удалились, но мысль о том, что Жильберта в любой момент могла оказаться привязанной к этой доске и подвергнуться истязаниям, меня не покидала.

Некоторое время спустя вернулся Ша..., сопровождаемый другим парашютистом. Они снова подключили к моему телу магнето и вышли. Мне казалось, что они непрерывно входили и выходили, делая короткие передышки. Я видел, как Ша... водил электрическим-проводом по моей груди, неустанно повторяя один и тот же вопрос: — Где ты но-че-вал на-ка-ну-не арес-та?

Они сунули мне фотографию человека, которого разыскивали:

— Где он? — Я молча смотрел на Ша..., пришедшего на сей раз в сопровождении Эр... Он был в штатском и выглядел очень элегантно. Я кашлянул, и Ша... поспешно отодвинулся: — Осторожно, он сейчас плюнет.

— Ну и пусть, — отозвался Эр...

— Я не люблю этого, это негигиенично.

Ша... заторопился, боясь запачкать свой костюм. Он поднялся и собрался выйти. Я решил, что он спешит на какой-нибудь вечер; следовательно, со времени моего ареста прошел еще один день. И неожиданно сознание того, что этим зверям не удалось одержать надо мной победу, наполнило мое сердце радостью.

Эр... тоже ушел. Но я недолго оставался один. В мою темную камеру втолкнули мусульманина. Сквозь приоткрытую дверь на мгновение проник луч света, и я различил его силуэт: это был молодой скромно одетый человек в наручниках. Ощупью он приблизился и сел возле меня. Временами меня снова трясло, и я со стоном вздрагивал, словно пытка электричеством все еще продолжалась. Он увидел, что я дрожу, и натянул мне на плечи мою куртку. Он поддержал меня, чтобы я мог встать на колени и помочиться у стены, а затем помог мне снова улечься.

— Отдохни, друг, отдохни, — сказал он. Я хотел сказать ему: «Я — Аллег, бывший директор “Альже репюбликен”. Скажи на воле, если сможешь, что я здесь умер». Но для этого мне нужно было сделать усилие. Дверь неожиданно отворилась, и я не успел ему ничего сказать. В коридоре кто-то говорил:

— Почему этого заперли сюда?

Мусульманина вывели.

Через некоторое время дверь снова отворилась, и в камеру вошли два парашютиста. Электрический фонарь осветил мое лицо. Я ожидал, что меня ударят, но они не тронули меня. Я сделал усилие, чтобы разглядеть, с кем имею дело. Но я услышал только, как молодой голос сказал:

— Это ужасно, не правда ли? — и другой ответил: — Да, это ужасно.

Они удалились.

Наконец неожиданно зажегся свет. В камеру вошли два парашютиста из команды Эр...

— Он все еще молчит?

— Не беспокойся, через пять минут он заговорит.

— Слушай, — произнес второй, — ты рассказал о своем трюке лейтенанту?

— Да.

Я понял, что мне готовится новая пытка.

Позади них появился Эр... Он нагнулся, поднял меня и прислонил к стене. Расстегнув мою куртку и усевшись напротив меня, он прижал мои распростертые на полу ноги своими. Затем, вынув из кармана своих брюк спички, Эр... зажег одну и очень медленно провел перед моими глазами, желая убедиться, слежу ли я взглядом за огнем и не испытываю ли страха. Потом он поднес горящую спичку сначала к одной, затем к другой груди.

— Давай начинай! — сказал он, обращаясь к одному из своих помощников. Тот зажег приготовленные заранее пучки бумаги и поднес их к моим ступням. Я не шевелился и не проронил ни звука: я потерял всякую чувствительность. И в то время как Эр... жег мое тело, я смотрел на него не мигая. Придя в бешенство, он ударил меня ногой ниже живота и заорал:

— Тебе крышка! Проклятый! Слышишь? Ты заговоришь наконец? Да или нет, черт тебя побери!.. Ты хочешь, чтобы я тебя на месте прикончил, а? Но это еще не конец. Ты знаешь, что такое жажда? Ты подохнешь от жажды!

Электрический ток иссушил мой язык, губы и горло, и они стали жесткими и твердыми, как дерево... Эр..., вероятно, знал, что пытка электричеством вызывает невыносимую жажду. Он отложил спички и взял в руки кружку и цинковый сосуд: «Уже два дня, как ты не пил. Еще четыре дня — и ты подохнешь. Четыре дня — это очень большой срок! Тебе придется вылизывать свою мочу». Держа кружку перед моими глазами или возле моего уха, он начал медленно переливать воду в сосуд. При этом он приговаривал:

— Начнешь говорить — и получишь пить... Начнешь говорить — и получишь пить... Начнешь говорить — и получишь пить.

Он раздвигал мои губы краем кружки, в которой оставалось совсем мало воды. Я видел, как на дне ее плескалась живительная влага, но мне не удавалось даже смочить губы. Склонившись надо мной, Эр... посмеивался над моими бесполезными усилиями.

— Скажи ребятам, чтобы они пришли посмотреть на муки Тантала, — весело сказал он. На пороге показались другие парашютисты. Несмотря на состояние отупения, в котором я находился, я поднял голову и перестал смотреть на воду, чтобы своими страданиями не доставить удовольствие этим скотам.

— Не такие уж мы подлецы, как ты думаешь! Так и быть, дадим тебе попить, — воскликнул Эр... и поднес к моим губам наполненную до краев кружку. Я колебался. Тогда Эр... зажал мне нос, запрокинул мою голову и вылил мне в рот содержимое кружки: вода в ней была страшно соленой.

Снова наступил перерыв, длившийся несколько минут или несколько часов, после чего в камеру вошел капитан Де... вместе со своими помощниками. С ним были Ло..., Эр... и верзила-парашютист, принимавший участие в пытке в среду. Они прислонили меня к стене, и Ло... присоединил зажимы электродов к моему уху и к пальцу руки. При каждом ударе тока я уже не кричал, а только вздрагивал, став почти таким же нечувствительным как магнето. Де... подал знак остановиться.

Сидя на вьюке почти рядом со мной и покуривая сигарету, он заговорил очень слащавым тоном, сильно отличавшимся от криков парашютистов, все еще звучавших в моих ушах. Де... болтал, на первый взгляд, о несущественных вещах, казалось, не имевших никакого отношения к вопросам, которыми меня осаждали с момента ареста. Как бы невзначай, он спросил меня, многие ли газеты входили в Федерацию печати. Я собрался ему ответить, но едва смог пошевелить пересохшими и затвердевшими губами. Из моего горла вылетел лишь слабый хрип. Я сделал усилие, чтобы произнести несколько названий, но Де... задал уже следующий вопрос, словно он вытекал из предыдущего:

— А ведь Оден хороший товарищ, не правда ли?

Этот вопрос насторожил меня: я понял, что он незаметно пытался заставить меня заговорить о том, что его интересовало. Находясь в состоянии отупения, в которое ввергли меня побои и пытка, я отчетливо сознавал лишь одно: ни слова не говорить, никаких уступок им. И я замолк. В то же мгновение выведенный из себя Де... вскочил и со всей силой начал бить меня по лицу; моя голова в такт пощечинам болталась из стороны в сторону, но я стал настолько нечувствителен к боли, что даже не закрывал глаза, когда удары палача обрушивались на меня. Наконец он остановился и потребовал принести воды.

— Мы уже пробовали это, капитан, — сказал Эр... Но Де... все же взял бидон и кружку, которые ему подали. Так же как и лейтенант, он переливал перед моими глазами воду из одного сосуда в другой и поднес кружку к моим губам. Но я не сделал даже попытки прикоснуться к воде. Обескураженный моим равнодушием, он поставил кружку на пол. Я свалился на бок и опрокинул ее.

— Нужно, — сказал Эр..., — получше вытереть пол, чтобы он не смог вылизать его. Де... отошел в сторону, Эр... взял реле и, склонившись надо мной, пронзительно закричал:

— Тебе крышка! Это твой последний шанс! Последний шанс! Затем и пришел сюда капитан.

Парашютист, пришедший вместе с Лo... и сидевший в углу, вынул свой пистолет и молча начал тщательно осматривать его, как бы желая убедиться, что все в порядке. Затем он положил его к себе на колени, словно ожидая приказа. Тем временем Ло... подключил к моему телу электроды и без всякого усердия, рывками начал крутить рукоятку магнето. Я вздрагивал от каждого удара тока, но боялся теперь другого. Мне казалось, что на полу у стены лежат обернутые бумагой огромные клещи, и я хотел представить себе, какие новые мучения ожидали меня. Я подумал, что, быть может, с помощью этого инструмента они попытаются вырвать у меня ногти, и тотчас же удивился, что не ощутил при этом страха. Мысль о том, что у меня на руках всего десять ногтей, даже как-то успокоила меня. Как только они погасили свет и вышли, я пополз к стене и догадался, что за клещи я принял канализационную трубу, выступавшую из каменной кладки.

Мне становилось все труднее думать, так как жар мутил мой рассудок, но я понимал, что палачи были уже на пределе своих возможностей. В моей голове пронеслись обрывки старинных изречений: «Бесконечно организм не может сопротивляться — наступает момент, когда сердце сдает». Так два месяца тому назад погиб наш молодой товарищ Джегри[XX] в карцере виллы С.[XXI], являющейся владением «синих беретов» капитана Фо...[XXII]

После долгого перерыва дверь снова отворилась и в камеру вошел Эр... в сопровождении двух офицеров, которых я прежде не видел. В темноте один из них присел возле меня на корточки и, как бы желая вызвать мое доверие, положил свою руку мне на плечо:

— Я адъютант генерала М...[XXIII]

Это был лейтенант Ма...

— Мне тяжело видеть вас в таком состоянии. Вам тридцать шесть лет: вы слишком молоды, чтобы умереть. — Он повернулся к двум другим и попросил их выйти, пояснив, что желал бы поговорить со мной наедине. Дверь затворилась, и мы остались вдвоем.

— Вы отказываетесь давать показания из боязни, что это получит огласку? Никто об этом не узнает, и мы возьмем вас под свою защиту. Расскажите все, что вам известно, и я немедленно отправлю вас в лазарет. Через восемь дней вы будете во Франции с женой, даю вам слово. Если вы этого не сделаете, вы исчезнете.

Он ждал ответа. Я сказал то, что единственно пришло мне на ум:

— Тем хуже!

— У вас есть дети, — продолжал он, — вы могли бы с ними увидеться; хотите, чтобы я сказал им, что знал их отца?.. Итак, вы не желаете разговаривать? Если уйду я, вернутся они и уже не остановятся, пока не доведут дело до конца.

Я продолжал молчать. Он поднялся, но, прежде чем выйти, добавил:

— Вам остается только покончить с собой!

Я слышал, как он оказал ожидавшим его в коридоре офицерам:

— Вот уже десять, пятнадцать лет, как они вбили себе в голову, что, если их арестуют, они должны молчать. И разубедить их нет никакой возможности.

Я почувствовал, что еще один этап пытки окончился. Действительно, через несколько минут в камеру вошли два парашютиста. Они развязали мне руки, помогли подняться на ноги и, поддерживая под руки, повели к площадке. Каждые две-три ступеньки они останавливались, чтобы дать мне возможность перевести дыхание. Встречавшиеся нам на лестнице парашютисты острили:

— Вы бы взяли его на руки! Он сам не умеет ходить?

— Это тот, которому доставалось двенадцать часов подряд, — как бы извиняясь, сказал один из сопровождавших меня солдат. Наконец мы спустились и очутились в соседнем здании.

Меня ввели в камеру, находившуюся в конце коридора слева. Это была еще необорудованная ванная комната. Один из парашютистов ухватил меня за ноги, второй взял под руки, и они положили меня на соломенный тюфяк, брошенный к стене. Я слышал, как они несколько мгновений спорили, надевать ли мне наручники или нет.

— Он почти не в состоянии двинуться, в них нет необходимости, — сказал один. Другой не соглашался: — Не пришлось бы нам раскаяться. — В конце концов они надели мне наручники, но не вывернули руки за спину, а соединили их спереди. Я почувствовал большое облегчение.

Городские огни слабо освещали мою камеру, проникая в нее сквозь затянутое колючей проволокой слуховое окно, расположенное справа под потолком. Был уже вечер. На стенах из серого цемента виднелись подтеки извести, и мое больное воображение принимало их за живые существа, которые, едва появившись, тотчас же исчезали. Несмотря на изнуренность, я никак не мог уснуть. Меня мучила нервная дрожь и боль в глазах, утомленных от ослепительных вспышек электрического тока. В коридоре говорили обо мне: «Каждый час будешь давать ему пить, но только понемногу, а то без воды он подохнет».

Один из приведших меня сюда парашютистов, молодой парень из Франции, вошел в камеру с одеялом и набросил его на меня. Он дал мне чуть-чуть попить, но я уже не ощущал жажды.

— Тебя не интересует предложение генерала М...? — спросил он. В его голосе не было враждебности. — Почему ты ничего не хочешь говорить? Ты не желаешь предать своих товарищей? Нужно быть мужественным, чтобы так держаться.

Я спросил его, какой сегодня день. Была пятница, а начали они меня пытать в среду.

Из коридора доносился шум шагов и переклички, время от времени пронизываемый тонким голосом Эр..., отдававшего приказания. И вдруг где-то рядом я услышал ужасный крик; он доносился, без сомнения, из комнаты напротив. Кого-то пытали. Женщину. И мне казалось, что я слышу голос Жильберты. Лишь несколько дней спустя я узнал, что ошибался.

Пытка длилась почти до рассвета. Из-за перегородки до моего слуха долетали приглушенные засунутой в рот тряпкой вопли и стоны, ругательства и удары. Вскоре я убедился, что эта ночь не являлась исключением, а была обычной в этом доме. Крики пытаемых являлись непременной частью обычного шума, царившего в «сортировочном центре», и никто из парашютистов не обращал на них ни малейшего внимания. Но я убежден, что среди заключенных не было ни одного человека, который не плакал бы от чувства ненависти и унижения, впервые слыша крики истязаемых.

Я находился в полузабытьи. Но по-настоящему уснул лишь под утро и проснулся очень поздно, когда парашютист, приходивший ко мне накануне, принес горячий суп. Это была моя первая еда со среды. С трудом я проглотил несколько ложек: мои губы, язык и нёбо были воспалены от ссадин, нанесенных электрическим проводом. Другие мои раны — ожоги в паху, на груди и на пальцах — гноились. Парашютист снял с меня наручники, и теперь я заметил, что не могу двинуть левой рукой, так как она не сгибалась и потеряла чувствительность; мое правое плечо сильно болело и не позволяло поднять руку.

Я увидел своих палачей лишь во вторую половину дня. Можно было подумать, что они договорились встретиться в моей камере. Все они были здесь: солдаты, офицеры и два человека в штатском (без сомнения, из ДПТ[6]) которых я видел впервые. Они начали говорить между собой так, словно меня тут не было.

— Значит, он не хочет давать показаний? — оказал один из штатских.

— В нашем распоряжении достаточно времени, — сказал майор, — все они вначале ведут себя так; пусть потребуется месяц, два или три, но он заговорит.

— Этот такой же, как Аккаш[XXIV] или Элиетт Лy, — заметил другой. — Он хочет быть «героем» и чтобы через несколько сот лет на какой-нибудь стене красовалась маленькая дощечка с его именем. — Эта насмешка вызвала хохот.

Повернувшись ко мне, он с улыбкой заметил: — Здорово тебя разукрасили.

— В этом он сам виноват, — сказал Ша...

— Ему все безразличны, — сказал Эр..., — жена, дети. Больше всего он любит партию.

Затем он наступил своим сапогом на мое тело, как на битую дичь, и, словно вспомнив что-то, добавил: — А ты знаешь, что сегодня вечером на самолете прибывают твои дети? С ними случится авария. — Парашютисты стали выходить из камеры, только Де... и Ша..., заметив, что я не желаю принять всерьез этот шантаж, остановились у двери.

— Тебе действительно наплевать на детей? — спросил лейтенант. Мгновение они молчали, а затем Ша... сказал:

— Хорошо! Тогда ты подохнешь.

— Но, как я умер, станет известно, — ответил я.

— Нет, никто об этом не узнает.

— Узнают, — возразил я. — Все становится известным.

На следующий день, в воскресенье, он явился ко мне снова вместе с Эр... Оба ухмылялись. — Ты не передумал? — спросил Ша... — Тогда ты готовишь себе новые неприятности. У нас имеются научные способы (он сделал ударение на слове «научные»), чтобы заставить тебя говорить.

Когда они ушли, я постучал в дверь и попросил помочь мне подняться. Поддерживаемый парашютистом и опираясь о стену, я пошел на кухню и немного освежил водой лицо. Когда я снова улегся на тюфяк, другой парашютист, алжирец европейского происхождения, из команды Ло..., просунув голову через приоткрытую дверь, насмешливо спросил:

— Ну как, немного легче?

— Да, — ответил я ему в тон. — Вы сможете скоро снова начать.

Мне хотелось, чтобы он немного поболтал и тем помог мне догадаться, что меня ожидало и о каких «научных» способах шла речь. Но он со злобой ответил:

— Ты прав, это еще не конец, тебе еще почешут глотку.

В понедельник во второй половине дня меня разбудил Эр... Два парашютиста помогли мне встать на ноги, и мы начали спускаться по лестнице. Этажом ниже находился лазарет: большая застекленная комната с несколькими походными кроватями и столом, на котором в беспорядке валялось большое количество медикаментов. Мы застали здесь только одного врача-капитана, по-видимому, ждавшего меня. Это был довольно молодой, плохо выбритый худощавый брюнет в помятой военной форме. Обратившись ко мне, этот южанин вместо приветствия сказал:

— Вы боитесь?

— Нет, — ответил я.

— Я не буду вас бить и обещаю не причинять вам боли.

Меня положили на походную кровать. Склонившись надо мной, врач измерил мне давление крови и с помощью стетоскопа выслушал меня. — Можно приступать. Просто немного взволнован, — сказал он Эр... Мне было неприятно, что по состоянию моего сердца врач догадался об охватившем меня волнении. Все их приготовления подтверждали мои опасения. Они намеревались испробовать на мне «сыворотку правды». Это и были те «научные способы», о которых говорил Ша...

Еще с вечера я пытался припомнить все, что мне случайно приходилось читать в газетах относительно действия пентотала. «Если сила воли человека достаточно велика, его нельзя заставить сказать то, что он не желает». Этот вывод запомнился мне, и я твердил его про себя, чтобы сохранить спокойствие и уверенность. Сопротивляться было бесполезно, ибо они могли меня связать, и я счел более разумным собрать всю мою волю, чтобы возможно решительнее воспротивиться действию наркотика.

Несколько минут они ожидали санитара или помощника врача, который, без сомнения, только что вернулся с операции или из наряда, так как был в походной форме. Сняв автомат и снаряжение, он выслушал распоряжение врача: «Сначала только пять кубических сантиметров, так как некоторые организмы сопротивляются». Он имел в виду невосприимчивость некоторых организмов к наркотикам, но в тот момент я подумал, что он говорит о психологической сопротивляемости, и решил сделать вид, будто «не оказываю сопротивления». Мне казалось, что это было наилучшим способом добиться введения минимального количества «сыворотки».

Я дрожал от холода и нервного возбуждения: я лежал полуголым, так как мне не вернули мою рубашку, которая, по-видимому, кому-то пришлась по вкусу. Один из парашютистов набросил на меня одеяло, и ко мне подошел санитар. Он взял мою правую руку, с помощью резинового жгута заставил проступить вену и вонзил в нее иглу. Под одеялом я медленно просунул окоченевшую и бесчувственную левую руку в карман моих брюк и крепко прижал ее к бедру. Мной владела мысль, что до тех пор, пока я буду ощущать прикосновение этой руки, я буду знать, что меня не одолел сон, и буду настороже. Санитар нажимал шприц очень медленно, так как жидкость должна была постепенно проникать в кровь.

— Считайте! — сказал врач. — Начинайте!

Я начал считать: «Раз, два, три...» — до десяти и затем остановился, сделав вид, что уснул. Я ощущал леденящее оцепенение в нижней части затылка, которое проникало все выше в мозг и грозило лишить меня сознания. — Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, продолжайте! — сказал врач, желая меня проверить. Я снова начал считать: «Четырнадцать... пятнадцать... шестнадцать...». Затем я намеренно перескочил несколько цифр и, сказав девятнадцать, двадцать и двадцать один, замолчал. Я услышал, как он сказал: «Теперь в другую руку!» Под одеялом я начал медленно двигать правую руку, чтобы засунуть ее в карман брюк, все еще полагая, что до тех пор, пока мои ногти будут впиваться в тело, я буду сохранять контакт с действительностью. Но, несмотря на все мои усилия, я уснул...

Врач тихо похлопал меня по щекам и почти шепотом, стараясь говорить дружеским тоном, сказал: «Анри! Анри! Это Марсель. Как твои дела?» Я открыл глаза. Медленно, ценой больших усилий, я разобрался в происходящем. В комнате было темно. Они закрыли ставни. Вокруг меня на походных кроватях молча сидели знакомые и незнакомые мне парашютисты и офицеры: их, по-видимому, пригласили присутствовать при эксперименте. Я заметил, что врач держал в руке листок бумаги, и понял, что это был перечень вопросов, которые он должен был мне задать.

Фамильярным тоном, как человек, встретивший своего близкого друга, он начал расспрашивать меня: «Ты долго работал в “Альже репюбликен”?» Вопрос был безобидным, по-видимому, он старался внушить мне доверие. Я услышал свой собственный голос, говоривший с большой легкостью: я подробно рассказывал о трудностях издания газеты и о составе редакции. Можно было подумать, что я пьян или что кто-то другой говорит вместо меня. И все же я настолько продолжал владеть своими мыслями, что ни на мгновение не забывал, что нахожусь в руках палачей, пытавшихся заставить меня предать товарищей.

Однако все это было лишь введением. Врач повернулся к своему помощнику и шепнул: — Вот видите, дело пошло, вот так-то и нужно действовать. — Затем он прервал мои объяснения и вполголоса сказал: — Анри, мне рекомендовали обратиться к тебе, чтобы увидеться с X... Как поступить? — За «дружеским» обращением скрывался вопрос, который они уже задавали мне десятки раз во время пытки. Тысячи картин промелькнули в моей опьяненной голове: я видел себя на улице, в квартире, в сквере, и всякий раз с этим «Марселем», преследовавшим меня и надоедавшим своими вопросами. Я сделал усилие, приподнял веки, и на мгновение ко мне полностью вернулось сознание, затем я вновь впал в полубессознательное состояние. Он слегка встряхнул меня, чтобы я ответил на его вопрос: «Где X...?» — и между нами завязался разговор, напоминавший диалог двух сумасшедших.

— Меня удивляет, — ответил я, — что тебе рекомендовали обратиться ко мне. Я не знаю, где он.

— А как поступает он, когда хочет с тобой встретиться?

— Он никогда не нуждается в свидании со мной. Я с ним решительно не имею ничего общего.

— Разумеется. Но, если бы он пожелал тебя видеть, как бы он поступил?

— Он, несомненно, опустил бы записку в мой почтовый ящик, но у него нет для этого никаких причин.

Я отбивался, как мог, от навязываемой мне беседы и, несмотря на действие наркотика, сохранял достаточно ясное сознание, чтобы оказывать сопротивление этим скотам.

— Послушай, — продолжал он, — я имею для X.., пакет и во что бы то ни стало мне нужно с ним увидеться. Если ты с ним встретишься, ты сможешь связать меня с ним?

— Я тебе ничего не обещал, — возразил я. — Меня удивило бы, если бы он пожелал со мной встретиться.

— Да, но, если случайно он придет, как мне с ним связаться?

— Где ты живешь? — спросил я.

— Улица Мишле, 26, третий этаж направо. Спросишь Марселя.

— Хорошо, — сказал я, — я запомню этот адрес.

— Нет, это не все: я дал тебе мой адрес, дай мне свой. Ты должен мне доверять.

— Тогда, — добавил я, — если хочешь, мы можем встретиться у остановки парк Галлан через пятнадцать дней в восемнадцать часов. Я пошел. Не люблю болтаться по улицам.

— Значит, ты живешь около парка Галлан? Скажи мне твой адрес, — повторил он.

Я страшно устал и, желая кончить разговор, решил прибегнуть к грубости:

— Ты мне осточертел, — сказал я, — до свидания.

— До свидания, — ответил он.

Он подождал несколько секунд, без сомнения, для того чтобы убедиться, что я крепко заснул. Затем я услышал, как он шепнул кому-то, кто сидел возле меня:

— Из него больше ничего не вытянешь.

Я услышал, как все поднялись и, словно после окончания спектакля, направились к выходу. Кто-то мимоходом зажег электричество, и я мгновенно полностью пришел в сознание. Они были у двери: некоторые уже вышли, другие, в том числе Эр... и Ша..., все еще находились в комнате и смотрели на меня. Изо всех сил я крикнул им:

— Можете возвращаться с вашим магнето, я вас жду, я вас не боюсь!

Взяв в руку маленькую перевязочную сумку, врач направился к двери, сделав им знак, чтобы они ничего не отвечали. Уходя, он сказал санитару:

— Он, возможно, плохо себя почувствует. Дайте ему таблетки.

Прежде чем передать меня конвоирам, санитар промыл мои раны и пластырем заклеил ожоги в паху и на груди. Меня повели наверх, в мою камеру. Там один из парашютистов вынул из кармана две таблетки и сказал: «Прими их!» Я взял таблетки, положил их под язык и, выпив глоток воды, сказал: «Проглотил». Как только дверь закрылась, я выплюнул их. Несомненно, это были просто таблетки аспирина, но мысли мои путались, и я испытывал ко всему крайнее недоверие. Более всего меня тревожил вопрос, не было ли это всего лишь началом «лечения». Я чувствовал, что состояние, в котором я находился, было ненормальным: мое сердце сильно билось, а в висках лихорадочно стучало. У меня была встреча с «Марселем». Это творение пентотала начинало приобретать реальные очертания. Мне удалось уклониться от ответа на его вопросы, но как отделаться от него в следующий раз? Я чувствовал, что нахожусь в бреду, я бил себя по лицу и щипал свое тело, чтобы убедиться, что это не сон. Но я лишь ненадолго приходил в себя, так как действие наркотика все еще продолжалось.

«Пошли, перемена квартиры!» — воскликнули парашютисты, сопровождавшие меня в лазарет. Было уже довольно поздно, примерно часов одиннадцать вечера, и, так как мы начали подниматься по направлению к площадке, я подумал, что они заставят меня «покончить самоубийством». Учитывая состояние, в котором я находился, эта мысль уже не причиняла мне дополнительных волнений: «Меня не заставила говорить пытка, ничего не вышло с сывороткой, а теперь наступил конец».

Но мы снова перешли во второе здание, и передо мной открыли дверь уже знакомого мне карцера (стенного шкафа). Его убрали и поставили складную кровать с соломенным матрацем.

Как только они ушли, на меня снова нахлынули мысли, развеянные этим переходом.

Я спрашивал себя, не схожу ли с ума. Если они снова введут мне наркотик, смогу ли я устоять, как в первый раз!? Но если пентотал заставит меня сказать то, что я говорить не хотел, то все мое сопротивление пыткам оказалось бы напрасным.

Дверца стенного шкафа справа была приоткрыта, и за нею стоял рулон медной проволоки. Слуховое окно было открыто, и я мог бы дотянуться до крючка запора, привязать к нему кусок медной проволоки, стать на кровать, а затем оттолкнуться ногой. Но во мне все восставало против мысли о самоубийстве. После моей смерти они могли бы подумать, что мной руководил страх перед пыткой. К тому же я спрашивал себя, не были ли эти «возможности» созданы преднамеренно, и мне вспомнилась фраза, сказанная адъютантом генерала М...: «Вам остается только покончить с собой». Но, как только я решил, что ни за что не покончу самоубийством и что если мне уж предстоит умереть, то лучше погибнуть от истязаний парашютистов, я тотчас же спросил себя, не была ли моя «аргументация» вызвана страхом смерти. Если мне уж суждено было умереть, то не лучше ли, чтобы это случилось немедленно, без риска «оказать помощь палачам»? Я старался рассуждать как можно спокойнее и пришел к выводу, что при всех условиях меня могли «взять в работу» не раньше следующего утра и что, следовательно, у меня оставалось время покончить с собой, если бы это оказалось необходимым. Я понимал также, что мое состояние не было нормальным и что мне нужно было отдохнуть, для того чтобы все лучше обдумать.

Я заснул и проспал до утра. Ночь прошла, а вместе с ней горячка и опасения, которые я испытывал накануне. Вдруг я ощутил гордость и радость, что им не удалось меня сломить. Я был уверен, что снова выдержу испытание, если они возобновят пытку, что буду бороться до конца и не облегчу им задачу, покончив самоубийством.

Во второй половине дня меня опять перевели в соседнее здание и поместили в уже знакомую мне камеру, но я недолго оставался в ней. Вечером я проделал тот же путь в обратном направлении и вернулся в «стенной шкаф», где провел вторую ночь. Обрывки фраз, услышанные в коридоре, дали мне возможность понять смысл этих противоречивых распоряжений: ожидалось прибытие комиссии (не знаю какой[7]) и требовалось, чтобы она не видела меня. Именно поэтому меня «укрывали» во втором здании, строго говоря, не являвшемся частью «сортировочного центра», и где только находились жилые помещения парашютистов и столовая.

Я чувствовал себя лучше и мог уже самостоятельно подниматься и держаться на ногах. По изменившемуся отношению ко мне парашютистов я понял, что они, как «спортсмены», по-видимому, оценили мое поведение. Даже верзила-парашютист из команды Лo... изменил тон. Как-то утром он пришел ко мне в камеру и сказал:

— Вас уже пытали во времена Сопротивления?

— Нет, это впервые, — ответил я.

— Молодец, — сказал он как знаток, — вы очень стойкий.

Вечером в мою камеру вошел другой парашютист, которого я еще не знал. Это был небольшого роста блондин, по мобилизации оказавшийся в отряде парашютистов и говоривший с акцентом северянина. Широко улыбнувшись, он сказал:

— Вы знаете, я все видел! Мой отец рассказывал мне, как поступали коммунисты во времена Сопротивления. Они умирали, не говоря ни слова. Это здорово!

Я смотрел на молодого солдата с симпатичным лицом, болтавшего о перенесенной мной пытке как об интересном состязании, и просто пришедшего поздравить меня, как он поздравил бы победителя очередной велогонки. Спустя несколько дней я увидел его: побагровевший, с искаженным от ненависти лицом, он избивал на лестнице мусульманина за то, что тот недостаточно быстро спускался. Этот «сортировочный центр» был не только местом истязания алжирцев, но и школой развращения молодых французов.

И все же один из парашютистов придерживался иных взглядов. Это был молодой солдат, говоривший с алжирским акцентом. Однажды, часов в семь вечера, когда в коридоре никого не было, он открыл дверь моей камеры. В руках он держал мешочек с продуктами: вишни, шоколад, хлеб, сигареты. Он протянул его мне и сказал:

— Возьмите это. Простите, но здесь нельзя разговаривать.

И, прежде чем закрыть за собой дверь, он быстро и очень крепко пожал мне руку. Однако Эр..., по-видимому, сделал соответствующее распоряжение, и ко мне больше никто не заходил.

В последующие дни меня водили в лазарет. Когда я снова вошел туда, мое сердце учащенно забилось. Я опасался, что мне опять сделают вливание пентотала, но меня привели, чтобы перевязать мои гноившиеся раны. Мне делали уколы пенициллина и несколько раз меняли повязки. Я понимал, что все это еще не должно было давать каких-либо оснований для выводов. При всех условиях они были заинтересованы в том, чтобы меня подлечить. Если они собирались меня снова пытать, то я должен был быть не слишком слабым, если же они готовились меня казнить, то были заинтересованы в том, чтобы мой труп на случай вскрытия был «чистым» и имел только «нормальные» следы расстрела. По мере того как шло время, во мне крепла надежда, что встревоженная общественность сумеет вырвать меня из когтей парашютистов. Вместе с тем я был убежден, что они предпочтут пойти на скандал и убить меня, нежели допустить, чтобы, оставшись живым, я разоблачил их. Очевидно, они задумывались над этим, ибо, когда я еще не в силах был подняться, один из парашютистов иронически заметил:

— Жалко, ты мог бы столько рассказать, что этого хватило бы на толстую книгу!

Они снова попытались подвергнуть меня допросу. Сначала Ша..., затем Де... и, наконец, другой, незнакомый мне офицер. Меня привели в канцелярию, находившуюся на том же этаже. Я сел напротив них. На сей раз в вежливой форме они задали мне вопрос, который задавали сотни раз:

— Где вы ночевали накануне вашего ареста?

— Я уже ответил на этот вопрос, когда вы меня пытали. Я говорил, что не скажу вам ничего.

Они улыбнулись, но не настаивали. Затем Де... спросил:

— А квартирная плата вносилась на ваше имя? На этот вопрос вы можете нам ответить: если вы этого не сделаете, нам об этом скажет консьержка. Вы ведь понимаете, что это не имеет значения.

— Обратитесь к консьержке, если хотите, я не намерен вам помогать.

Беседа продолжалась не более двух-трех минут, после чего Ша... отвел меня в камеру.

Несколько дней спустя меня навестил лейтенант Ма..., адъютант генерала М... В начале разговора он без всякой иронии заявил, что счастлив видеть, что я себя лучше чувствую. Затем весьма многословно охарактеризовал мне политическую точку зрения офицеров-колониалистов: «Мы отсюда не уйдем» — таков был его главный вывод. Нищета алжирцев? Но ее совсем не следует преувеличивать. Он заговорил об одном «туземце», который зарабатывал 80 тысяч франков в месяц. «Колониализм»? Это слово выдумано пораженцами. Разумеется, были случаи несправедливости, но теперь с этим покончено. Пытки? Но мы ведь воюем не с детьми. Война давным-давно закончилась бы, если бы коммунисты, либералы и «сентиментальная» пресса не восстанавливали общественное мнение против парашютистов и не мешали бы им «работать». У меня не было никакого желания поддерживать этот разговор, и я лишь ограничился замечанием, что, к счастью, Франция имеет иных представителей и иные доказательства своего величия; затем я продолжал иронически отвечать на все его утверждения, типичные для колониалистов.

Наконец он перешел к вопросу, который послужил поводом к визиту. Мне делалось новое предложение: от меня уже не требовали, чтобы я отвечал на поставленные вопросы, мне только предлагали письменно изложить свое мнение о современном положении Алжира и перспективах его развития, после чего я буду немедленно освобожден. Разумеется, я отказался.

— Почему? — спросил он, — вы боитесь, чтобы этим не воспользовались против вас?

— Это во-первых, — ответил я. — С другой стороны, я не намерен сотрудничать с вами. Если вас интересует мое мнение и мнение моих друзей по алжирскому вопросу, возьмите комплект «Альже репюбликен»: они у вас имеются все, так как ваша газета «Ле блед» занимает наше помещение.

Он не стал настаивать и, перейдя к другой теме, неожиданно сказал:

— Знаете, меня навестила ваша жена в сопровождении адвоката. Они спросили меня, живы ли вы. Я сказал, что вы еще живы.

Затем он добавил:

— Как жалко. Вы мне так симпатичны. И я восхищаюсь вашей выдержкой. Разрешите пожать вам руку, быть может, я вас больше не увижу.

Сыграв свою роль, он ушел.

Через месяц после ареста, накануне перевода в Лоди, меня привели в канцелярию, расположенную в нижнем этаже. Здесь меня ожидал капитан десантных войск в зеленом берете Иностранного легиона. Волосы ежиком, сплющенное лицо рассечено длинным шрамом, тонкие, злые губы и светлые выпуклые глаза. Я сел напротив него. В то же мгновение он встал и ударом в лицо бросил меня на пол, сбив очки, которые к тому времени мне вернули.

— Чтобы я больше не видел наглого выражения твоей рожи, — сказал он.

В комнату вошел Ло... и стал возле окна. Появление этого «специалиста» навело меня на мысль, что меня собираются пытать. Но, как только я поднялся, капитан снова сел.

— Хочешь сигарету? — спросил он, резко меняя тактику.

— Нет, я не курю, но прошу обращаться ко мне на «вы».

Я стремился не только парировать удар, но и понять, куда он клонит: следовало ли ждать новой пытки или беседы в «дружеском» тоне. Я решил, что это будет определяться по тому, ударит ли он меня снова или же учтет сделанное мною замечание. Он ответил, что это не имеет никакого значения, и начал обращаться ко мне на «вы». Я спросил, могу ли вновь надеть очки. Решив, что я хочу получше запомнить его лицо, он ответил:

— Можете смотреть на меня. Я капитан Фо..., знаменитый капитан СС. Вы слышали обо мне?

Итак, передо мной был Фо..., главный палач из виллы С., широко известный своей жестокостью.

|

По-видимому, он сожалел, что дал волю своей ненависти. Он попытался говорить спокойно и, чтобы сгладить первое впечатление, распорядился принести две бутылки пива. Я пил медленно, искоса наблюдая за ним, ибо опасался, как бы он в новом порыве бешенства не разбил бутылку о мои зубы.

— Вы, наверно, собрали большой материал обо мне? Что вы со мной сделаете, если положение изменится?.. Но я сумею оградить себя от опасностей.

Затем без всякого перехода он начал рассуждать о писателях, художниках, коммунистах, либералах, об интеллигенции вообще. Он был большим невеждой и говорил с такой ненавистью, что выражение его очень подвижного лица поминутно менялось. Я не мешал ему, лишь изредка перебивал, чтобы затянуть разговор и по возможности сократить время, отведенное для пыток, если мне суждено было испытать их еще.

— Я хотел бы, — заявил он, — чтобы какая-нибудь американская подводная лодка потопила французский пароход. Тогда вспыхнула бы война с Америкой, и по крайней мере все было бы гораздо яснее![XXV]

Он задавал мне обычные вопросы, но не настаивал на ответе. Затем Фо... возвратился к проблемам «большой политики». Он, как бешеный, бегал по комнате, иногда останавливаясь передо мной, чтобы бросить в лицо какое-нибудь слово. Капитан Фо... хотел, чтобы война распространилась на Тунис и Марокко. Он сожалел, что египетская экспедиция[XXVI] не закончилась огромным всеобщим пожаром:

Я возражал ему так, как возражают больному, которого нельзя волновать. Несколько раз он порывался меня ударить, но удерживался и наконец неожиданно закричал:

— Вы не хотите ничего говорить? Я заставляю людей давать показания, приставив ночью к их горлу нож. Я еще займусь вами.

Все они, несомненно, намеревались «заняться» мной снова, приняв решение направить меня в лагерь Лоди, «резервную тюрьму», откуда заключенных возвращали в Эль-Биар вновь, когда считали это целесообразным.

Но до этого последнего допроса и неожиданного для меня перевода в Лоди я имел возможность в течение целого месяца наблюдать фабрику пыток. Через щель в задвижке двери моей камеры я видел коридор, лестничную площадку и несколько ступенек лестницы. Через тонкую стену ко мне проникали звуки из соседних комнат.

Днем на лестнице и в коридоре постоянно царило оживление: проходили парашютисты, в одиночку или грубо подталкивая одурманенных заключенных. Как я узнал впоследствии, их запирали на различных этажах по пятнадцать-двадцать человек в одну из комнат, превращенных в тюремные камеры. Спали они на цементном полу, иногда по три-четыре человека на одном тюфяке. Узники постоянно находились в темноте, так как шторы на окнах всегда были опущены, чтобы жители соседних домов ничего не могли увидеть. Много дней, недель, а иногда даже месяцев они ожидали здесь допроса, перевода в лагерь или тюрьму, а иногда — «попытки к бегству», то есть выстрела в спину из автомата.

Два раза в день, около четырнадцати и двадцати часов (если не забывали), нам приносили солдатские сухари: пять штук утром и пять — вечером, — изредка немного много хлеба и несколько ложек супа, сваренного из отбросов солдатской кухни. Однажды я выловил из этого супа окурок, в другой раз — бумажную наклейку и кем-то выплюнутые фруктовые косточки.

Раздачей этого супа занимался один мусульманин.

В прошлом солдат, он перешел на сторону маки и во время одного из сражений был захвачен в плен.

Чтобы спасти себе жизнь, этот человек согласился обслуживать парашютистов. Его звали Була... Но парашютисты в шутку переименовали его в «Пур ла Франс» [«За Францию». — Ред.]. Ему надели синий берет и вооружили полицейской дубинкой, которую он изредка пускал в ход, чтобы угодить своим хозяевам. Этого выродка презирали все — и парашютисты, и заключенные.

Но только ночью «сортировочный центр» жил полной жизнью. Я слышал, как проводилась подготовка к операциям: в коридоре раздавался топот ног, стук оружия, приказания Эр... Потом через слуховое окно до меня доносились иные звуки. Выезжая куда-то, каратели заводили во дворе моторы джипов и доджей. Затем в течение часа или двух царила тишина, пока они не возвращались с переполненными машинами «подозрительных», арестованных во время операции. Я видел их лишь одно мгновение, пока они находились в поле моего зрения: на лестнице, площадке и в коридоре. Чаще всего это были молодые люди. При арестах им почти не давали одеться, и некоторые из них были в пижамах, босиком или в домашних туфлях. Иногда среди них были женщины — их помещали в правом крыле здания.

Затем «сортировочный центр» оглашался криками, руганью, грубым и злым смехом. Эр... приступал к допросу одного мусульманина. Он кричал: «Молись передо мной!» И я чувствовал, как в соседней комнате униженный до глубины души человек вынужден был молиться перед лейтенантом-палачом. Потом в ночной тишине раздавались первые вопли истязаемых. Начиналась подлинная «работа» Эр..., Ло... и других.

Однажды ночью этажом выше они истязали, судя по голосу, пожилого мусульманина. В промежутках между ужасными криками, которые вырывала из его груди пытка, он устало повторял: «Да здравствует Франция! Да здравствует Франция!» По-видимому, этим он надеялся успокоить своих мучителей. Но палачи продолжали его истязать, и их смех разносился по всему дому.

Когда Эр... и его люди не выезжали на операции, они «обрабатывали» тех, кто уже был арестован. Около двенадцати или часа ночи двери одной из комнат-камер с шумом открывались, и один из парашютистов горланил: «Встать, сволочи!» Затем он называл одну, две, три фамилии. Те, кого он называл, знали, что их ожидало. Каждый раз наступало длительное молчание и парашютисту приходилось вторично выкрикивать имена, что приводило его в бешенство: «Что за дураки! Неужели вы не можете ответить: “Здесь”?» Тогда те, чьи имена были названы, вставали, и я слышал удары, которыми осыпали их парашютисты.

Однажды ночью Эр... приказал своим людям штурмовать одновременно все комнаты. Вооружившись полицейскими дубинками, они ринулись в «спальни». «Встать!» Дверь моей камеры распахнулась и ударилась о стену, я ощутил удар ноги в бок: «Встать!» Я поднялся, но проходивший по коридору Эр..., увидев меня, сказал: «Нет, не этого» — и сам захлопнул дверь моей камеры. Я снова лег на соломенный тюфяк. На всех этажах царил ужасный шум, топот ног, удары, стоны.

Утром и вечером, когда Була приоткрывал дверь, чтобы принести мне «еду», или когда я выходил в уборную, я видел в коридоре заключенных-мусульман, которых вели в общие камеры или одиночки. Некоторые из них знали меня, встречая на митингах, проводимых газетой, другие только слышали мое имя. Я все еще оставался без рубашки, на моем теле были видны следы побоев, а на груди и на руках были повязки. Они понимали, что я, так же как и они, подвергался пыткам, и приветствовали меня возгласом: «Мужайся, брат!» При этом в их глазах светились такая солидарность, дружба и безграничное доверие, что я испытывал гордость при мысли, что, будучи европейцем, находился среди них.

Так целый месяц жил я с никогда не покидавшей меня мыслью, что смерть уже совсем близко. Я ждал, что она нагрянет к вечеру или на рассвете следующего дня.

Кошмары и нервная дрожь продолжали тревожить мой сон, и я внезапно просыпался. Я нисколько не удивился, когда однажды вечером в мою камеру вошел Ша... Было примерно двадцать два часа. Я стоял у слухового окна и глядел на бульвар Клемансо, по которому изредка проезжали автомашины. Он сказал мне:

— Приготовьтесь, идти нам недалеко.