Аннотация

Неблагодарное это занятие — бить красных.

Свой среди чужих, чужой среди своих

Так что если жлоб избивает тебя, ты можешь убить жлоба.

Русский поэт Александр Непомнящий

|

Совершенно случайно в октябре 2014 года меня затащили на просмотр нового полотна Никиты Сергеевича Михалкова — «Солнечный удар». Идти я не хотела, но уж очень сильно уговаривали. В итоге одновременно и пожалела, и не пожалела. Пожалела, ибо просидеть три часа за просмотром такого врагу не пожелаешь; не пожалела, поскольку появилась прекрасная возможность ещё раз высказаться по наболевшей теме утраченной и растерзанной погаными большевиками России. От жанра и объёма рецензии я почти сразу отошла, и в результате стал появляться претендующий на самостоятельность текст, для которого фильм был лишь точкой отсчёта. Когда количество страниц перевалило за два десятка, я поняла, что статью нужно делить и решила поступить следующим образом: в первой части написать о выраженных в фильме мифах о дореволюционной России, а вторую посвятить развенчанию постсоветских мифов (являющихся калькой с мифов ещё белогвардейских) о Гражданской войне.

Умному человеку понятно, почему Никита Михалков — лжец, лицемер и подстилка и почему фильмы его ущербны и могут понравиться только умственно отсталым и/или сторонникам агрессивно навязываемой сегодня белогвардейской идеологии (эти сторонники, впрочем, зачастую и есть пациенты, ожидающие диагноза). Умного человека охватит негодование и недоумение после просмотра фильмов Михалкова. И в то же время, столкнувшись с идейным михалковцем, умный человек не найдёт правильных слов и корректных аргументов, подробно разъясняющих, почему же очередная отрыжка «мастера» может показаться эстетически значимой только ну очень нестандартно мыслящим гражданам.

Иными словами, мы все прекрасно понимаем и осознаём, что михалковские поделки — орудие вражеской пропаганды, но не всегда можем это вербализовать — эмоции захлёстывают. Когда после сеанса я видела людей, готовых расплакаться (или уже успевших это сделать), я искренне не могла понять: как ЭТО можно было воспринимать всерьёз? Абсурдность происходящего на экране для меня носила характер картезианской очевидности, а люди вновь плакали о «России, которую мы потеряли». Как ни печально, но таких людей много, и нам нередко приходится сталкиваться с ними. В 99 % случаев с ними не имеет смысла спорить — только зря потратишь время (а 1 % — это статистическая погрешность). Однако рядом могут оказаться индивиды, не так сильно затронутые пропагандой противника, и непростительно было бы отдавать их в лапы квазибелогвардейской сволочи.

Об этом я и хочу написать: почему, в каких конкретно местах фильм «Солнечный удар» — эстетическое и интеллектуальное убожество, каким образом он транслирует реакционную идеологию белогвардейского толка, тем более, что это в России одна из официальных идеологий, а главное, как порядочному человеку на этот поток бреда отвечать, когда человек в такой ситуации окажется. Иными словами, моей целью являлось написание такого текста, который принесёт читателям практическую пользу. Как я сказала, зачастую спорить с сумасшедшими смысла нет, но попасться может и искренне заблуждающийся человек, которого можно и нужно разубеждать, а если нарываешься на жлоба, то поставить жлоба/«патриота» на его подлинное интеллектуальное место — и особенно в присутствии посторонних людей — священный долг порядочного человека. В противном случае писать рецензию или хоть как-то касаться этого шлака не имеет смысла. Пустопорожние рассуждения ради строчек и галочки — удел буржуазных изданий, которым положено следить за событиями «культурной жизни», и усиленно мимикрирующих под них левеньких инфантильных хипстеров из «Опенлефт»/РСД и тому подобной морально и интеллектуально несостоятельной тусовки.

Прежде всего надо сказать, что с художественной точки зрения фильм никакой. Он длится три часа — но по факту на экране не происходит ничего. Хронологически он разбит на два пересекающихся куска: 1907 год, Поволжье, и 1920 год, «Юг России» (вероятно, Одесса или Крым). События как бы происходят в 1920 году: речь идёт о группе готовящихся к эвакуации белобандитов из капитулировавшей армии Врангеля, а события 1907 года врезаются в повествование в виде ярких (в прямом смысле слова ярких: были использованы другие цветовые фильтры) воспоминаний главного героя — офицера белой армии.

Никаких действий в фильме не происходит. В 1907 году герой (тогда ещё поручик) плывёт на пароходе по Волге, встречает там девушку, которая играет и проводит время с чужими детьми, как бы влюбляется в неё. Стремясь познакомиться с барышней, поручик в течение четверти часа носится по кораблю и пытается поймать унесённый ветром принадлежащий ей голубой платок. Умопомрачительная сцена: платок выписывает нереальные пируэты по всей палубе и машинному отделению. Сказка, что и говорить. Бравый поручик, отчаянно стремясь познакомиться с прекрасной дамой, даже пробирается в её каюту и разглядывает её личные вещи, нюхает её табак (справедливости ради отмечу: он сперва постучался, а потом заметил, что дверь не заперта, и вошёл; честь имеет!) и находит фотографию, где она запечатлена с мужчиной и двумя детьми. Затем он напивается с выступавшим на корабле фокусником и начинает рассказывать, как его невеста Лиза (фотография которой периодически мелькает в руках у поручика) замечательно поёт, а затем запевает сам. И вдруг песню на французском языке продолжает та самая незнакомка. Полупьяный поручик отрывается от стола, когда дама перестаёт музицировать и убегает. Он следует за ней. Они перемещаются по палубе, девушка прячется. Поручик её находит и говорит, что им необходимо немедленно сойти с корабля — немедленно, это вопрос жизни и смерти! Она соглашается.

Ночью они сходят на берег, едут в гостиницу. Никто ничего не говорит, все молчат. Следует постельная сцена, во время которой на героях отчётливо видны мощные блестящие православные кресты. Утром девушка уходит, оставив поручику записку, в которой называет произошедшее солнечным ударом. То есть весь предшествующий бред был эпизодом внезапно вспыхнувшей страсти.

После этого разочарованный поручик бродит по городу в компании юного церковного служки в попытках найти хоть какие-то следы незнакомки (как?). Внезапно он натыкается на фото девушки — то самое, которое он увидел в её каюте; изображение помещено на входе в фотоателье. Поручик даёт хозяину взятку, чтобы поместить своё фото на видное место (зачем?) — там, где висела та самая незнакомка. Он не спросил, кто эта девушка, как её зовут. Загадка, сюжетЪ!

Остаток своего 1907 года поручик бродит по городу со служкой. Они взбираются на обрыв, гуляют по городу. Поручик покидает город.

1920 год. Здесь разворачивается трагедия русского воинства. Голгофа белой гвардии! Настоящие офицеры, каждый из которых поимел честь, проходят через большевистского комиссара, у которого подписывают документ, где обещают — под честное слово — более не выступать против советской власти[1]. Для них это трагедия, с них срезают погоны. Главный герой 1907 года как зачумлённый постоянно задаёт один и тот же вопрос: как всё это произошло? Дальше — сотни бывших офицеров шатаются по лагерю, поют православные (само собой!) песни, обсуждают происходящее. Рассуждают, какую Россию они потеряли и как (забегая вперёд, скажу, что вследствие излишней доброты, по мысли автора). Несколько раз в кадре появляются Розалия Землячка, Бела Кун и, по всей видимости, Георгий Пятаков, который в фильме стал Сергеевичем. И, как оказалось, он был тем мальчонкой, который гулял в 1907 году с бравым поручиком и которому поручик купил миску борща и случайно оставил свои часы. Так вот, в 1907 году мальчику было лет 10 от силы, а в 1920 году он выглядел на все 35. Магия кино!

Блуждания по лагерю занимают добрую половину экранного времени. Смотреть это столь же невыносимо, как и сцены с хрустом французской булки 1907 года. Кончается фильм, разумеется, затоплением баржи с цветом русского офицерства. В этот момент в кинотеатре кто-то на заднем ряду надрывно вскрикнул: «Всё-таки утопили, скоты!», а на выходе из кинозала сердобольная женщина вынесла вердикт: «Поздно каяться, продали Россию черножопым».

Такова канва событий. Абсурд и бессмыслица. Бывает. Но что содержит фильм с идеологической точки зрения?

Что сразу бросается в глаза, так это уже упоминавшиеся разные цветовые граммы двух эпох: яркий, красочный, солнечный 1907 год и мрачный, дождливый, промозглый год 1920-й. В 1907 году царят любовь, безмятежность, нега и офицерская честь. 1920 год — год насилия, безнравственности и пьющих и безумных красных комиссаров (двое из трёх — неруси, разумеется).

В 1907 году показан уездный город на Волге (часть снимали, к слову, в Швейцарии). Там всё хорошо. «Народ» в кадре присутствует, но исключительно в роли иногда говорящих столбов. Крестьяне ходят по улицам, чем-то торгуют у пристани. Они неплохо одеты, у них нормальные рост и вес, смотрятся вполне сыто. Уличная торговля идёт бойко: всё есть. Даже земля улиц, по которым шагает народ, покрыта бесцветной, не раздражающий глаз глиной — ни следа от гужевого транспорта. Когда поручик ночью едет по городу, мелькают лавки со стеклянными витринами, цветастой рекламой; действие, напомню, разворачивается в захолустном городишке на Волге, таком, какой русская классическая литература обыкновенно именовала «уездным городом N». В машинном отделении парохода чисто, как в больнице, техника работает бесперебойно. Матросы носят белоснежную форму. Мебель, стены, посуда — в 1907 году всё было прекрасным, царила идиллия. Всё так хорошо, что даже ночь в 1907 году наступала лишь однажды — то была ночь любви между поручиком и незнакомкой. Никаких следов недавно отгремевшей Первой русской революции нет и в помине. А если подумать?

То была Волга-матушка, великая русская река, которую он так любил и на которой прошло его детство.

Русский революционер Сергей Степняк-Кравчинский

Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий, по ступицу, песок и молча сели в запылённую извозчичью пролетку. Отлогий подъём в гору, среди редких кривых фонарей, по мягкой от пыли дороге, показался бесконечным… Извозчик остановился возле освещённого подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, старый, небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накалённый за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожжёнными свечами на подзеркальнике

<...>

Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди возов с огурцами, среди новых мисок и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность, мужики оглушали его, кричали ему: «Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!»

Русский эротоман Иван Бунин

Чем же на самом деле был уездный город в Поволжье образца конца XIX — начала XX веков? К описанию затхлой атмосферы провинциального города царской России многократно обращалась русская литература, и Михалков не может этого не знать: он в советское время сам эту литературу и экранизировал. А теперь сбросил маску и открыто стал ненавидеть — устами одного из героев фильма. То есть Михалков знает, чем был уездный город в России, и тем не менее сознательно врёт, рисуя идиллические картины. Никита Сергеевич Михалков занимается политической пропагандой. Дабы избежать возможных обвинений в «художественном вымысле» относительно литературных образов, обратимся к публицистике и путевым заметкам той поры. Михалков брал уездный город, а в царской России все города, включая и уездные, и губернские, и столичные, представляли собой выдающийся гадюшник. Понятно, что описаний губернских городов сохранилось больше, чем уездных, — и мы будем прибегать в основном к ним. Разумеется, в уездном городе всё было на порядок хуже[2].

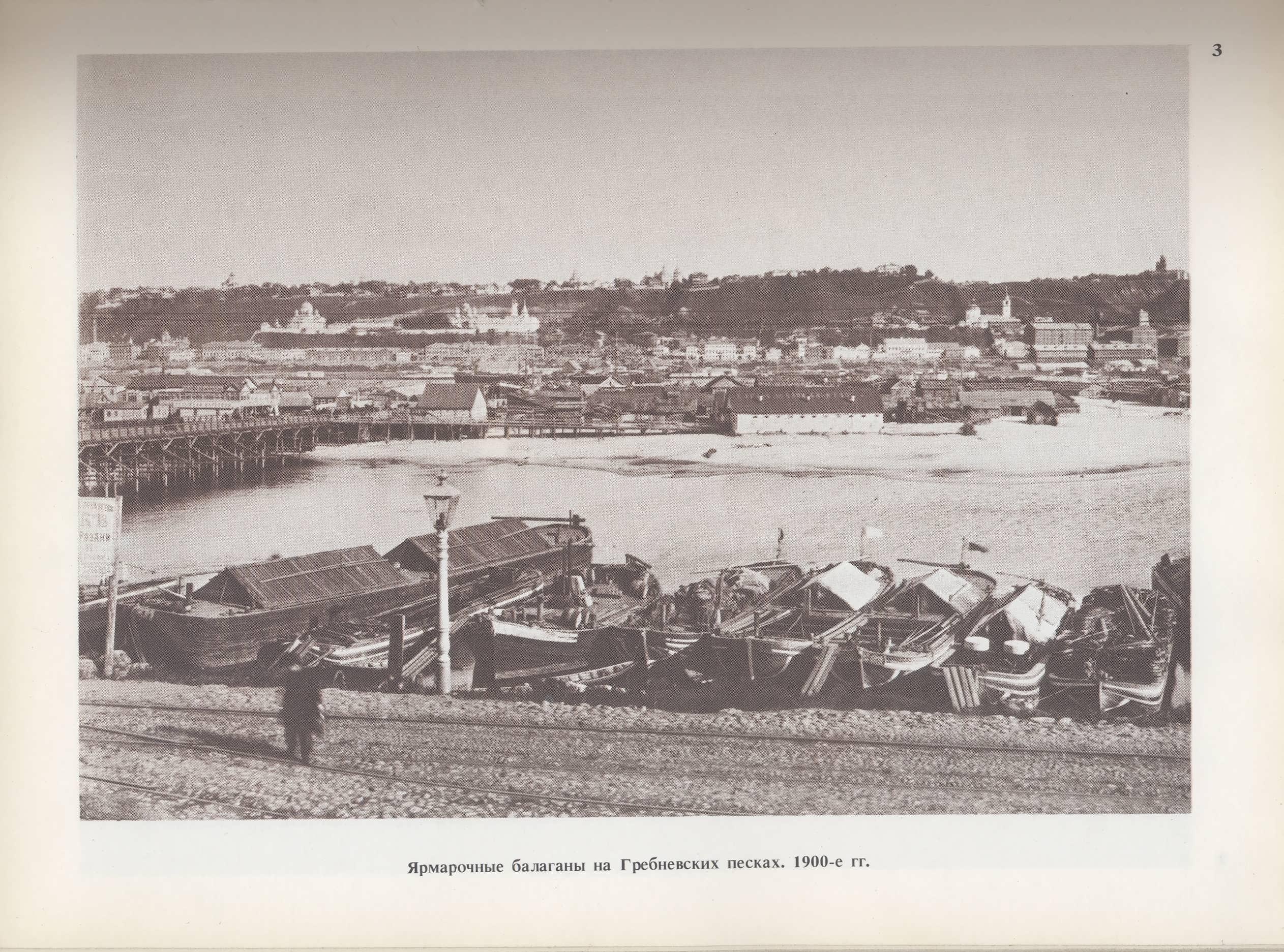

Уездный, да и губернский, город в Поволжье конца XIX — начала XX веков, был местом крайне неприятным. Как правило, от пристани отходила одна центральная улица, где только и можно было встретить каменные здания. Львиная же доля построек строилась из дерева: «Знакомые одноэтажные и двухэтажные, больше деревянные, дома с покосившимися воротами»[3]. В Астрахани[4] 1880-х годов было 1800 каменных зданий и 7000 деревянных. Русский дореволюционный город был по преимуществу деревянным: более 80 % процентов зданий в провинциальных городах Европейской России были деревянными — явный признак отсталости[5].

Центральная улица, конечно, могла быть мощёной, а могла и не быть, равно как и прилегающие к ней: «Внутри Саратов[6] смотрится настоящим городом, городом же более или менее сползает он и к Волге — по крайней мере, на средине своего приречного протяжения. Но это городское ядро окружено толстой оболочкой мало похожих на город предместий. Недалеко от Московской — Сретенская улица покрыта навозом, а Андреевская — зелёной травой. Может быть оттого, что жарко, улицы эти пустынны, как улицы сёл в страдную пору»[7]; «Самара[8] — город пшеницы, сала, кумыса; то непролазно-грязных, то нестерпимо жарких и пыльных улиц; город запертых в день и ночь ворот»[9]; «От Волги внутрь города идут прямые широкие улицы с мощёными уже спусками, но всё также пыльные и пустынные»[10] (Самара); «Он [город] недурно обстроился по главной, а отчасти и по смежным с нею улицам. Но вся остальная часть города остаётся крайне невзрачною, пыльною и грязною. Богатство же Самары ничуть не препятствует ей вмещать в себя массу бедноты. Число неимущих ещё увеличивается пришлыми людьми, ищущими чёрной работы»[11]; «Неприятность первого впечатления усугубляется почти полным отсутствием в городе всякой растительности. Узкие, кривые, полупустынные улицы, площади с убогими базарами, линии мизерных домов и лавок — всё это смотрится очень уныло»[12] (Царицын); «Но … развлечениями и улучшениями самарскую публику не балуют: что было четверть века тому назад, то осталось и теперь, с несущественными разве какими-либо изменениями. Не балуют её, впрочем, такими необходимыми или, по крайней мере, важными предметами, какими являются чистая вода, надлежащее уличное освещение, сносные мостовые и тротуары» (Самара)[13]; «Берём извозчиков, укладываем вещи и минут через десять входим по грязной деревянной лестнице в вонючий коридор местного отеля. Заглядываем в номера — всюду грязь, пыль, затхлый, спёртый воздух, пропитанный запахом клопов и отхожих мест. Перспектива провести ночь в подобной клоаке представляется каким-то напрасным мучительством» (Самара)[14]; «Пройдя мимо единственной маленькой церковки города, я вступил в узенькие, небольшие улички, почти сплошь затянутые травой. В низинах, между песчаными буграми, весенние воды долго застаиваются: я был в августе и, несмотря на очень жаркое и сухое лето 1903 года, везде в низких местах города или стояла вода, или было грязно и сыро. От испарения застоявшейся воды воздух в городе нездоровый, болотистого привкуса (кроме монастыря, стоящего на более высоком пункте и ограждённого от города высокими стенами). От застоя воды и близости лесов в саду располагаются мириады комаров и мошек. Но кому тут раздолье, среди городских болот и постоянной грязи, так это свиньям, водящимся в городе в изобилии и представляющим роскошные по своему развитию экземпляры» (Макарьев)[15]. Кстати говоря, мощение могло быть не только каменным, но и деревянным[16]. Ничего этого у Михалкова, разумеется, не встретить. Никакого навоза или заросших улиц. Всё чисто, всё блестит.

Города просто-напросто были убоги и неприятны, центр вращался вокруг нескольких административных зданий: «Московская улица идёт от Волги поперёк всего города… в конце — грандиозные казармы и тюрьма»[17] (Саратов). Это Никита Сергеевич показывал нам и витрину лавки, и фотоателье, и музыкальную школу — все в добротных каменных строениях! А вот что писали современники о жилье обитателей края: «В г. Ядрин строения большей частью состоят из избы, сеней и клетки через сени от избы; на дворе сарай, хлев, конюшня и погреб с напогребницей, под сараем баня… в избах большая неопрятность, а особенно зимою: ибо малый скот тут; да сверх сего по избами делается так называемый лешеник, т. е. налешённое или на моху поставленное высокое подполье для месива лошадям зимою: отсюда сквозь пол в избу проходят запахи от испражнения лошадей, отчего мокнут и стенки, а снаружи за зиму избу обваливают снизу кругом навозным сырым»[18]. Или вот описание другое уездного города — Мензелинска: «Около половины всех домов Мензелинска составляют описываемые лачужки — то есть малюсенькие клетки, даже без сеней… Единственная комната этих домиков служит и передней, и кухней, и спальней, и кладовой, и всем чем хотите… до хлева включительно… У некоторых домов непосредственно к избе пристроено вместо сеней нечто вроде конюшни или хлева, где и помещается имеющийся скот, так что если нужно попасть в избу, то необходимо сначала войти в хлев… Когда затапливается железная печка, температура комнаты поднимается до 40 гр., отчего ручьём льётся вода с окон от льда, скопившегося за ночь, во рту чувствуется сухость, жжёт уши, и появляется головная боль даже у привычного к этой жаре; но лишь только перестанут топить эту печку, как через полчаса температура вновь падает до 6-8 гр… Благодаря отсутствию тёплых помещений для скота на этих усадьбах, телята, например, воспитываются зимой до 4-х недель в единственной жилой комнате, козы и ягнята также… в углу настилается солома для помещения животных, воздух пропитывается специфической вонью… в редких квартирах не наблюдаются клопы и тараканы, свободно разгуливающие по палатам и полкам с посудой… спят обыватели на чём попало: на полу, около железной печки, на кухонной печке»[19]. Вот так люди жили в городах на Волге!

С точки зрения экономического развития поволжские «города даже уступали некоторым сёлам»[20]. Статистика нередко переоценивала степень промышленного развития городов, записывая в городские заводы те, которые на самом деле располагались за пределами населённого пункта: «Рост производства отмечался, но он был слишком незначительным, чтобы придать уездным городам или посадам “промышленный характер”»[21].

Хороши были города, в которых представители «всех сословных групп содержали домашних животных» — лошадей, коров, овец, коз, свиней[22]. Статистики зачастую не различают ложной урбанизации в Российской империи, когда на основании тех или иных формальных критериев (например, количества жителей) населённый пункт считался городом, в то время как по сути это по-прежнему было село, в котором основной доход население извлекало из сельского хозяйства. Что, впрочем, никак не мешало горожанам — или «горожанам» — влачить голодное полунищенское существование — опять же вопреки михалковским пейзажам. Как и везде в царской России, в Поволжье «мясо (говядина, свинина) и блюда с использованием мяса представляли собой редкое лакомство»: «Один раз в месяц, после получки (20-го числа) семья служащего земской управы, с окладом 20-30 рублей в месяц, могла позволить себе пельмени, и то, только в том случае, если глава семьи не пил (выделено мной. — А.Д.)»[23]. Даже молоко и кисломолочные продукты не являлись регулярной частью рациона[24].

Модель империи воспроизводилась на всех уровнях старой России, везде присутствовали свои центр и периферия. В губернских и особенно уездных городах «обществом» считалась чиновничья часть населённого пункта. Для них иногда могли и улицы замостить, и каменные дома построить. Остальные прозябали в грязи и нищете. Возьмём Саратов. С севера Саратова возвышалась Соколова гора на «80-100 сажень». «По изборождённому водомоинами скату этой горы, в нижней его половине, по прилежащим оврагам ютится по преимуществу тот слой населения, который живёт изо дня в день, которому нечего терять и который поэтому во многих местах, а особенно во Франции, считается опасным»[25].

В царской империи была во всех смыслах затхлая атмосфера. Михалковская картина может быть истинна лишь в том случае, если Михалков экранизировал сказку. Я не в состоянии себе представить попавшего в уездный город поручика, который мог бы так запросто шататься по городу, да ещё и с местным мальчишкой, и сохранить инкогнито, остаться незамеченным, непредставленным «местному» обществу. Это абсурд. В старорежимных царских городах жизнь «высшего класса» была до того убога и ущербна, что появление новой фигуры переворачивал весь гаденький мир местной «элиты».

Уездные города в Российской империи, хоть бы и на Волге, не жили такой жизнью, как показал Михалков. У него на экране — современный мегаполис, где безликие толпы людей заняты своими многочисленными делами. Так вот: не было ни толп, ни особых дел, «только свиньи да ещё козы несколько оживляли совершенно пустые, мёртвые улицы города. За те два-три часа, что я бродил по городу, я встретил не больше 15-ти человек (не считая монахинь), и почти все они были старики и старухи …становилось просто жутко от этого безлюдья. Угрюмо и молча стояли пустые дома, многие с заколоченными окнами и входами, другие на замках. Ни детского крика, ни лая собак, ни говора людей — ничего и нигде не слышно. Совсем мёртвый, какой-то зачумлённый город!» (Макарьев)[26]; «9 июня 1914 года жители Засамарской слободы обратились в городскую управу Самары с просьбой перевести конский базар к ним в слободу. Нам, писали просители, “приходится вести однообразную жизнь. Здесь нет ничего особенного, что могло бы придать нашему захолустью оживлённость и разнообразие. При этих условиях мы поневоле должны оставаться в застое, не рассчитывая на улучшение в культурном отношении. А соседний базар, хотя и конный, всё-таки внесёт к нам некоторое разнообразие и оживление, так как на каждом базаре, какой бы он ни был, обыкновенно присутствует народ — разнообразная публика, с которой и нам придётся войти в соприкосновение”»[27] (Самара); «Казань[28] грязна, сера и уныла. Я совсем забыл, что это её обычный вид. И думал:

— Уж не голод ли наложил свой мертвящий отпечаток? Люди как мухи в сентябре. Ни к чему у них нет интереса, мало оживления. Словно это не громадный губернский город, а какой-нибудь Цивильск»[29].

Уездное общество было царством змей. И давящей была не только моральная атмосфера (тут я не удержусь и отошлю читателя к русской классике), но и сам воздух: «Главный корпус зимнего помещения [больницы] ремонтировался. Занятый больными флигель произвёл на меня такое подавляющее впечатление своим воздухом, что я мог в душе только воскликнуть — “Несчастные!”. Несчастны и больные, несчастны и врачи, которым приходится профанировать свою науку и своё искусство среди такой невозможной обстановки. И в то же время, в видимых заботах о благах населения, — такое грандиозное предприятие, как железная дорога, и в то же время — такая гордость, как величание себя столицей [Поволжья]!» (Саратов)[30]; «Я исходил и изъездил Самару из конца в конец — и убедился, что и пожар мало способствовал её украшению. Самара за двадцать пять лет чуть не вдвое увеличилась, но увеличилось ли её благоустройство — сказать трудно. Конечно, земство построило новую павильонную больницу за городом, городское управление строит новые каменные лавки. Но благосостояние населения едва ли от этого увеличилось и увеличится. В одном заведении страшная вонь. Зима. Наехал ревизор. В ожидании его отворяют все форточки и двери в коридорах»[31].

В городе Михалкова на пристани идёт активная торговля всевозможной очень красивой и аппетитной снедью. Всё, как говорится, для человека. А что помнят ординарные очевидцы событий? «Внизу-те, это к Волге-то, только и торговали разе в базарные-то дни подсолнышками, да таким рыбникам, да прямикам»[32] (Мышкин); пристань неизменно предстаёт перед путешественником как «грязная и вонючая», и картина эта человеку, жившему в России конца XIX — начала XX вв., до того привычна, что её вид «конечно может поселить некоторую приятную гармонию в душе»[33]; «В 1906 году под воздействием революционных событий Самарская городская дума приняла постановление, чтобы все трактиры, чайные и столовые работали не более 15 часов в сутки. Первые годы постановление соблюдалось, а потом время обслуживания клиентов увеличилось до 18 и 20 часов. Большинство трактиров на набережной Волги, на Троицком и Воскресенском базарах открывались в 4 часа утра, а закрывались в 11 вечера. Начинавшие торговать в 6 утра кончали в 2 часа ночи. Прислуга от усталости валилась с ног, а хозяева жаловались журналистам на постоянную сверхнагрузку.

— Да кто же вам мешает работать по-иному? — удивлялись журналисты.

— Да? Если я не отопру рано утром, то отопрёт мой сосед. А я останусь с носом»[34]; «…но в то же время вам дают какую-то бурду вместо чая, гнилое мясо, помои вместо окрошки. Впрочем, что же? — в этом дух времени, хотя и противоречит внешности»[35] (Царицын); «Вот пароходные пристани, а там — обжорный ряд, пропитанный запахом воблы, зелёного луку, кислой капусты, прокислого квасу. Тут желудок может пройти все сорок мытарств, если только он имеет какое-нибудь невероятно устойчивое устройство. Конечно, не мрут сразу, но много страдают. … Грязь на пристани ужасная. Так было и прежде»[36] (Самара). Интересно, не правда ли?

В фильме есть сцена, где поручик в порыве радости и безрассудства и чего-то ещё с обрыва прыгает в Волгу. «Волга-матушка», «Великая русская река», как называли её «в старину». «Между тем нефти на Волге прибывает год от года. Заводы злосчастной Рогозинской компании у Ярославля и Балахны, Нобелевский склад керосина и нефти в Царицыне. Вблизи самой Казани устраиваются уже два керосиновых завода. Когда я рискнул было заглянуть на строящийся у дер. Печищ завод, то тотчас же был подвергнут остракизму блюстителем хозяйских интересов, объёмистым и румяным представителем разновидности Колупаевых и Ко. По его словам, запрещено ходить мимо — и всё тут»[37]. Автор написал об этом потому, что нефть разливалась по Волге. Сегодня вдруг так многих озаботили проблемы экологии, однако капитализм пустил свой яд в природу ещё в конце XIX в. Так и представляю себя поручика, плещущегося в волнах цветастого мазута.

|

Кстати, о воде. Отсутствие чистой питьевой воды — бич русского города интересующей нас эпохи. Деньги на проведение водопровода выделялись со скрипом, а потом со скрипом же и на его модернизацию. Воду брали из близлежащих рек, которые нередко были загрязнены и не могли использоваться для питья, но, конечно, всё равно использовались. Причём известно об этом было аж с начала XIX в.[38] В течение XIX в. ситуация не сказать, чтобы сильно менялась: «…“у нас прекрасная вода”, говорят саратовцы. Я, конечно, полюбопытствовал. Подали стакан мутной воды, только что при мне выпущенной из водопровода. “Из Волги?” — “Из Волги” — “Фильтруют?” — “Фильтруют”. — “Отчего же мутная?” — “Не знаю”. Потом другие говорят, что не из Волги, а из пригородных ключей. Тем более интересно узнать, отчего же она мутная»[39]. Автор этих строк в дальнейшем выяснил, что вода из ключей проведена каналами в резервуары, а оттуда деревянными трубами она доставляется в бассейны в городе.

Что бы ни произошло с городским хозяйством, чиновникам, как правило, было на это глубоко плевать: «В начале лета 1907 года около водопроводного крана для бочечного налива воды в Засамарской слободе образовалась огромная лужа. Топь была такая, что жители не могли подъехать к крану даже на лошадях.

Несколько человек решили пойти в городскую управу. Их встретили члены управы Иван Ефимович Ильин и Пётр Никитич Сапунков. Они выслушали просьбу осушить трясину и засыпать место камнями. Подумав, ответили:

— Дни теперь пошли жаркие. Высохнет»[40].

И ко времени Русской революции 1917 года ничего не изменилось: «…2) нередко воду брали непосредственно из городского водоёма; 3) практически все городские водоёмы служили местом сброса отходов из выгребных ям, в результате чего в них «плавала» не только холера, но довольно широкий спектр острозаразных болезней»[41]. Подчеркну: пили ту воду, в которую испражнялись. И это уже не уездный городок на Волге, это Петроград, «имперская столица», всего в четырёх годах от благословенного 1913-го. И война тут не причём — коммунальное хозяйство не справлялось со своими задачами ещё до неё, что можно проследить на примере ассенизаторов: «В Петрограде ассенизационных обозов и их комплектующих катастрофически не хватало. По приблизительным подсчётам, сделанным в 1914 году, количество одних только человеческих экскрементов, которые должны были задерживаться в выгребных ямах и, даже при спуске всех жидких нечистот через уличные трубы в ближайшие открытые водоемы, всё же подлежат вывозу, должно было достигать не менее 50-60 тыс. пудов ежедневно. Для вывоза же этого количества нечистот городу необходимо было бы иметь не менее 400-450 пневматических ассенизационных бочек. В 1914 году по официальным данным население Петрограда равнялось 2 217 500 человек, а в 1917 году, без учета нахлынувшей массы дезертиров, нищих, цыган, китайцев, чьё количество исчислялось сотнями тысяч, составляло 2 420 282. В то же время ситуация с ассенизационными обозами не улучшилась. Так, в 1917 году во всех трёх городских ассенизационных парках (в Нарвской и Рождественской частях, на Петербургской стороне) было 97 пароконных бочек и 142 одноконных ящика и коек для мусора и отбросов с общим числом лошадей 340 283. Таким образом, учитывая все факторы, можно заключить, что необходимой “тары” для вывоза человеческих экскрементов из выгребных ям не хватало более чем в два раза»[42].

|

В период «выдающегося экономического роста» 1907-1913 гг. в столице не провели нормальной канализации: «Канализация же — это основа санитарного режима, ещё находится в фазисе теоретической разработки»[43], — писало в 1909 г. либерально-буржуазное издание «Городское дело». На Западе, например, в Англии, проблему эту решили вскоре после того, как она стала значимой — в середине XIX в.[44] «Нищие, попадающиеся на всех главных улица, лучшая иллюстрация положения общественного призрения… работные дома дают приют ничтожному количеству безработных… Мостовые — по преимуществу булыжные, тротуары узкие и неровные, бульваров и скверов почти нет, электрическое освещение — достояние 14% протяжения улиц»[45]. Смертность в столице империи превышала аналогичный показатель европейских столиц на 40%[46]. Антисанитария была нормой жизни. Это, разумеется, вело к систематическим эпидемиям холеры, тифа и пр.[47] Почва в некоторых частях городах по химическому составу была идентична стокам для нечистот[48].

Если такая ситуация царила в Петербурге, столице, то можно себе представить, как дела обстояли в уездных городах. Нормальную канализацию — почему-то — смогла создать только советская власть.

«— Мы же можем тягаться с заграницей! Давно ли мы начали жить?

Но право же, вовсе не нужно жить шестьсот лет для того, чтобы научиться держать город в чистоте! И почему молодое государство должно жить в грязи?»[49] — задавался вопросом известный русский певец, уроженец Поволжья Ф. Шаляпин. Ничего не мешало — кроме алчности и мерзости правящих классов. Вот и получалось, как справедливо заключает Александр Тарасов, что пахло в Российской империи «извините, дерьмом»[50].

* * *

|

Как я писала, русский народ в фильме Михалкова ходит по пристани сытый и довольный, не испытывающий как будто ни бед, ни тревог. Если в действительности всё было так безмятежно и хорошо под властью великого царя, то почему этот самый простой народ упорно накладывал на себя руки?

«Наборщик Т. пишет... “нет смысла жить, когда нечем жить”... Рабочий Ф., 52, повесился на могильном кресте в кладбище. Последние дни он не имел пристанища. Старик-рабочий Г. бросился под электрический вагон — перед тем он три дня ничего не ел. Старик-нищий 70 л. бросился в воду — по заключению врача, он 2 дня ничего не ел. Безработный Щ., будучи спасён из-под электрического трамвая, выразил сожаление, что остался жив, так как и в будущем кроме нищеты ничего не видит. Рабочий С. поднят на улице с признаками отравления; объяснил, что квартирохозяин выгнал его с квартиры за невзнос платы, вследствие чего он и решил покончить с собой. Старик-крестьянин выпивает яд, так как последнее время находился без занятий и жил у своих дочерей, которые тяготились стариком отцом и неоднократно говорили ему об этом. Приказчик шляпного магазина, 16-летний мальчик, принимает яд после того, как хозяин выгнал его из магазина за разбитое им зеркало. Из-за нужды кончают с собой и оставшиеся без места аптекарский помощник В., и 66-летний старик В., и 23 л. переплётчик К., и 35 л. мещанин Н., говоривший перед смертью, что нет смысла жить бедняку, и 17 л. юноша С., не имевший ни пристанища, ни тёплой одежды и принимающий яд, чтобы попасть в больницу... У неизвестного молодого человека, поднятого на улице, находят коротенькую записку, объясняющую большое число самоубийств этого рода: “Воровать не умею, а есть надо”.

..нередки случаи самоубийств сред учеников различных мастерских. Все они жалуются на жестокое обращение хозяев, порой на настоящие истязания (13 л. ученик час. мастерской К.), побои со стороны хозяев или старших приказчиков... Двадцатилетний ученик слесарной мастерской К. оставляет записку: “Я несколько ночей не спал дома. Мать гонит вон. Хозяин притесняет. Лучше смерть, чем такая жизнь”. Ещё ужаснее лаконичная записка 15 л. ученика башмачной мастерской “хозяйка сволочь сгубила меня”…

..Крестьянин А. 31 г. Восемь месяцев был без работы и, дойдя до полной нищеты, бросился в воду. ...мещанин С. 23 л., булочник Б. и другие, крестьянин К. 26 л., оставивший записку: «нечем жить и нет работы», и приказчик магазина “Н. время” М. 36 л., заявивший, когда его спасли, в объяснение своего поступка: “нищенствовать или воровать я не могу!”. Неизвестный старик повесился в отхожем месте при больнице, получив отказ в приёме его, как хронического больного. Интеллигентный молодой человек в Херсоне выпивает карболовой кислоты, оставив выразительную записку: “Я — жертва вашего социального строя»... Народный учитель Л. в Николаеве остался за бортом вследствие своего несоответствия нынешним настроениям — голодал, а потом заболел туберкулёзом и в результате надел петлю на шею... Прис. поверенный Т.: “Господи, в какое тяжёлое положение попал я, имеющий звание присяжного поверенного. Живу, как босяк. Никуда показаться не могу, хожу в рваном, по необходимости только бываю в судах, и то совестно перед товарищами... Теперь мне деться некуда. Совсем отчаялся! Кончаю добровольно все расчёты с жизнью! А как сладка и интересна жизнь, как хочется жить!..”»[51].

Вот такие жизнерадостные люди жили в Российской империи. Михалков сознательно искажает действительность, показывая мир и негу уездного города. На самом деле в начале XX в. в стране полыхала разнузданная классовая война, в которой имущие классы не гнушались использовать самые подлые средства против угнетённых.

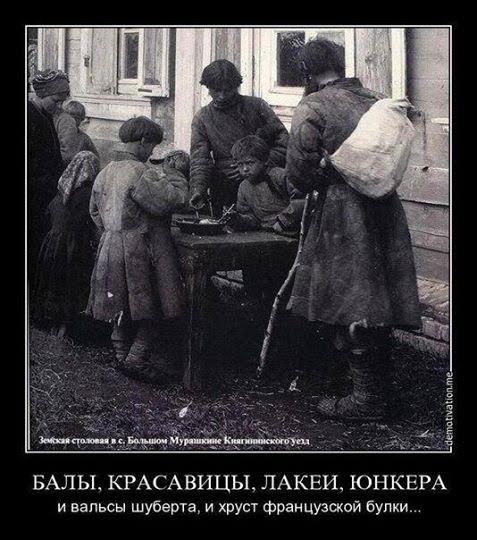

У Михалкова по городу ходят сытые крестьяне (видимо, из окрестных деревень), а на самом деле крестьянский рацион был скуден, нормой было недоедание. Белковая пища появлялась на крестьянском столе лишь по большим церковным праздникам либо если животное получило травму[52]. Основу рациона составляла однообразная растительная пища — хлеб (не белый; «белый хлеб — для белого тела», гласила народная мудрость), щи с одной капустой и картошкой, каши[53]. Очевидно, что такой скудный набор питания вряд ли обеспечит долгую и здоровую жизнь[54].

|

|

Говоря о недоедании, я имела ввиду прежде всего пугающую повседневность. А ведь были ещё и систематические голодовки с добавлением в хлеб таких суррогатов, как лебеда, жёлуди, отруби, куколь. Правительство о голодовках, разумеется, знало и даже оказывало помощь. Вопрос — какую и как? Раздача продовольствия крестьянам стабильно задерживалась вследствие несогласованности между органами власти[55], губернатор мог запретить земству или общественности оказывать какую-либо помощь голодающим, цензура (даже и после 1906 года, когда её вроде как «отменили») резала всяческие сообщения о вспыхнувших голодовках[56]. Очень чётко, однако, чиновники следили за численностью населения в голодающей деревне, чтобы не дай бог кому не досталось лишней порции: «… на семью до пять человек дают одну порцию; от 5-7 — две; от 7-12 — три порции, а четыре как редкость на десятки селений!»[57]. Зерно, выдаваемое правительством на пропитание, было такого качества: «… хлеб имеет синеватый оттенок. Зерно было высушено им самим [крестьянином Мифта-Худдиновым], на ветрянке размолото, ничего к нему не добавлялось. Мною взята горсть зерна, в котором находится много семени, заражённого “головнёй”…

Ввиду значительного количества головни как мука, так и рожь, особенно в качестве семенной, должны быть признаны негодными, так как употребление в пищу такой муки является опасным для здоровья, а семена ржи могут быть причиною массового появления головни на новых посевах»[58]. Автор отмечает, что в то же время при обнаружении головни сжигают даже солому, не используя её в качестве подстилки для скота.

|

Те самые русские люди начала XX в. ходили в тряпье и жили в халупах: «Когда далее влезаешь в дома или мазанку, поражает сырость и мрак, так как для света оставлена одна четверть и так маленького окна, а остальная часть заложена для сохранения тепла навозом и неразгребённым снегом; поражает отсутствие даже какой-нибудь постели, отсутствие одежды; дети до школьного возраста в громадном большинстве в одних рубашеньках, да и то невероятно грязных и рваных; обуви одна-две пары на всю семью, да и то тоже у школьников, а у старших в лучшем случае лапти; нередко у всех взрослых в семье одна шуба»[59]. Валенки имелись только у зажиточных крестьян![60]

Источники, содержащие такие сведения, массовы и написаны вполне себе обычными людьми, а не какими-то очередными злобными нерусскими большевиками.

Картина ясна: народ жил слишком хорошо и слишком вольготно. Одуревшие от хронических перееданий, видимо, крестьяне обчитались Дарвина и Маркса и при полном попустительстве мелких собственников, лиц духовного звания и благородных офицеров устроили в такой хорошей стране революцию. Следовательно, народ надо было держать в ежовых рукавицах, всё было слишком мягко, слишком либерально. Эту мысль Михалков развивает и вкладывает в уста офицеров в фильтрационном лагере, о чём речь пойдёт ниже.

Читатель уже смог убедиться, что уездный город в дореволюционном Поволжье совсем не походил на царство безмятежной радости, где даже нет грязи и мусора, а простой народ не страдал хроническим недоеданием, как нас пытается убедить Никита Сергеевич. Теперь давайте проверим его тезисы о мягкости и либеральничании политического режима в России начала XX в.

Атмосфера у вас [в гимназии] удушающая, поганая. У вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке

Русский писатель Антон Чехов

|

В фильме показан «хороший» народ, который знает своё место. Прислуга на корабле подходит к поручику, а тот отправляет её со словами «ступай, голубчик». Сразу понятно, как обращаться с быдлом, и быдло послушно уходит. Прислуга в гостинице подчёркнуто учтива. Официанты в ресторане не позволяют себе лишнего в поведении с барином. Матрос на корабле пытается остановить поручика, дабы тот не прыгнул с двигающегося корабля. Михалков поместил сюда элемент «юмора»: поручик несколько раз бросает матросу: «стоять!», «кругом!», «шагом марш!» — и матрос комично подчиняется, потому что не может нарушить субординации, порядка[61]. То есть низшие классы, чернь, знают своё место. Не то, что потом, в проклятом 1920 году. Всякие отклонения от привычного сценария подчинения укладываются в рамки иронии и умиления: когда слуги в гостинице узнают, что поручик не женат на женщине, с которой он провёл ночь, они слегка качают головой, так, чтобы барин не видел. Учтивый официант отвешивает мальчишке оплеуху, когда он попросил сдачу от уплаченной поручиком за обед суммы. Всё это не может не вызвать умиления и улыбки у зрителя и нацелено на формирование мягкого, нежного образа вонючей империи, в которой, учит нас Никита Сергеевич, не было классовых отношений подчинения, господства и ужасающей эксплуатации, а были отношения отеческие, семейные.

В царской России всё было хорошо. Было тепло, ярко, сыто. «Как всё это произошло?» — вопрошает, тем не менее, главный герой в 1920 году. Как идиллическая православная Россия, где крестьяне были сыты и румяны, любовь пронзительна, а офицеры имели честь, — как эта благословенная земля превратилась в царство туповатых и не вполне русских комиссаров? Михалков винит элиту (в лице поручика). Элита — правящий класс — расслабилась: пила водку, гуляла в ресторанах, смотрела представления фокусников, предавалась «любовным» утехам. В сценах 1907 года упоминаются имена двух главнейших врагов русского народа: Маркса и Дарвина, причём Дарвин представлен врагом едва ли не большим, чем Маркс. О Марксе рассказывает поручику пьяный фокусник в ресторане: дескать, есть такой Маркс, который писал, что вокруг человека существует капитал. Очень глубоко, ничего не скажешь. Потом фокусник добавляет: настоящая жизнь там, за границей. Видимо, тут Михалков решил уесть непатриотически ориентированную часть элиты. Поручик, оказалось, про Маркса даже не слышал. Нам как бы намекают, до чего ничтожна и малозначима была эта фигура в царской России. Как ни парадоксально, некоторые дебилы-журналисты сочли фокусника марксистом[62]. С другой стороны, если в задумке Михалкова этот персонаж действительно назначен марксистом, то диагноз должен носить коллективный характер.

Гораздо страшнее для существования идиллии Дарвин. Мальчик — церковный служка, гуляя с поручиком по уездному городу, рассуждает о том, как им из Петербурга прислали учителя, который про Дарвина рассказывает. И мальчик ставит вопрос ребром: раз Дарвин прав, то мы все — от обезьяны? И папа с мамой, и я, и царь — от обезьяны? И если, дескать, бог тут не причём, то и в церковь ходить не надо? Таким образом, Михалков выявил червоточину в благословенной империи, начало конца. Безбожники атаковали неокрепшие юные умы Дарвином, а элита в лице конкретного поручика не уделила заразе должного внимания. Поручик был занят тем, что блуждал по городу в поисках пропавшей незнакомки. Перед нами вырисовывается ещё одна умопомрачительная и фантастическая картина: преподавание Дарвина в царской церковно-приходской школе. Прежде всего смущает размашистый образ свободы образования в кроваво-палочной России. Якобы так просто мог в сельскую школу устроиться учитель да начать рассказывать детям о Дарвине.

Как выглядела система образования в эпоху царизма? Она была трёхуровневой: начальное образование, среднее образование, высшее образование. Мальчик 10-12 лет, который гулял с поручиком, мог учиться в начальной либо в средней школе.

Поговорим о начальном образовании. Бóльшая часть начальных школ называлась начальными училищами и находилась в ведении Министерства народного просвещения. Это касалось как т. н. земских школ, так и школ «министерских», учреждённых непосредственно министерством. К началу XX в. различия между ними сильно стёрлись. В ведении министерства был 59 769 училищ. А были ещё знаменитые церковно-приходские школы: 33 492 штуки; эти школы находились в подчинении у Синода. Как и менее распространённые, но более примитивные школы грамоты. Был ещё целый ворох школ в подчинении различных ведомств — МВД, Военного министерства, школы железной дороги; свои училища были даже у Императорского человеколюбивого общества. Но эти последние нам не интересны, так как были не очень сильно распространены, то есть — нетипичны, в то время как Михалков, очевидно, рисует нам картину типичной русской жизни начала XX в.

Церковно-приходские школы были одноклассными (3-4 года) и двухклассными (5 лет). Что в этих школах преподавалось? Закон божий (молитвы, священная история, объяснение богослужения и краткий катехизис), церковное пение, церковно-славянская грамота, русский язык, письмо, начальная арифметика (четыре простейшие арифметические операции). Двухклассные сверх того дают краткую церковную и отечественную историю, «географию в связи с краткими сведениями о явлениях природы», черчение и, по возможности, рисование.

В начальных училищах (и земских, и городских) были такие предметы: закон божий, чтение по книгам гражданской и церковной печати, письмо, первые четыре действия арифметики и факультативно — церковное пение. По программе 1897 года 6 часов было отведено закону божьему, 3 часа — церковно-славянской грамоте, 8 часов — русскому языку, чистописанию — 2 часа, и арифметике — 5 часов.

Комплект учеников, на который выделялось финансирование, и который составлял класс — 50 (!) человек. Контроль за начальным образованием осуществляли уездные и городские училищные советы. Важную роль в жизни училищ, в назначении учителей играл уездный предводитель дворянства, который имел право закрыть училище и отстранить от работы неблагонадёжного преподавателя.

Каким образом тут мог возникнуть учитель, преподающий Дарвина в условиях жёсткой реакции и контроля, да ещё и 10-12-летним детям? Он, видимо, на уроке закона божьего излагал две теории — креационистскую и эволюционистскую, как попы сегодня требуют относительно уроков биологии[63].

Было, как ни парадоксально, в вонючей империи и среднее образование, представленное, главным образом, классическими гимназиями и реальными училищами (духовные семинарии даже упоминать не хочется). Вариант с гимназиями сразу отпадает: в Казанском учебном округе (то есть в поволжских губерниях) гимназии имелись только в губернских городах[64], а у Михалкова город явно уездный.

Реальные училища. Из 19 реальных училищ Казанского учебного округа[65] только 2 или, может быть, 3 находились в расположенных на берегу Волги городах. Не густо. И не очень типично: случайный поручик сошёл на берег в случайном городке и непременно нарвался на тот, где реальное училище было. Но даже если и так, что в этих училищах преподавалось в курсах естествоведения? Ученикам рассказывали о типах животных, растений, как они размножаются. Ставка делалась на факты, эрудицию. Никто не разъяснял детям, почему живые организмы существуют именно таким образом и как они сформировались. И опять же, ботаника и зоология давалась в младших классах училищ, когда детям было по 8-12 лет. Затем шли химия, минералогия и т. п. Даже в современной школе теорию эволюции не преподают ученикам такого возраста, они, скорее всего, просто не смогут её понять.

|

(Москва, 1909 год) |

Также хотелось бы напомнить, что доступ к среднему образованию низшим классам царизм ограничил в 1887 год легендарным «циркуляром о кухаркиных детях». Правительство считало, что в последнее время что-то слишком многие стали получать среднее образование — непорядок: «Таким образом, при неуклонном соблюдении этого правила гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одарённых гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию»[66]. А кроме этого, барьером на пути к поступлению в гимназию или реальное училище служила стабильно повышавшаяся (также — в классовых интересах) плата за обучение[67].

|

и за их неокрепшие умы возьмутся большевистские маньяки (Москва, 1909 год) |

В череде популярных сегодня мифов о царизме есть и такой: если бы не треклятые жидокоммунисты, то быть России процветающей страной со всеобщим образованием. Однако исследования утверждают, что «по данным земской статистики на 1906 год, при сохранении темпов роста сети элементарных школ для достижения всеобщего начального обучения в центральной России потребовалось бы не менее 120 лет»[68]. По этому показателю страна не только развивалась преступно медленными темпами, но и безнадёжно отставала от стран метрополии (как и положено недоразвитой периферийной полуколонии): «В 1896 году 1 учащийся средней школы приходился на 564 человека населения. На Западе в 1910 году (к этому времени ситуация в России мало изменилась по сравнению с концом XIX века) успехи были гораздо большими: во Франции 1 ученик средней школы приходился на 300 жителей, в Пруссии — на 122, в Англии — на 202, в США — на 83»[69]. И медленным развитие было по личному желанию Николая II. Когда в некоторых земствах появилась возможность и встал вопрос о введении всеобщего обучения, Николай сделал пометку на отчёте: «Сколько раз говорил, нечего с этим торопиться!»[70]. Главной задачей образования Николай II видел насаждение религиозной дури[71]. Был Николай против не только всеобщего, но и бесплатного обучения: «Я против освобождения от платы за учение»[72]. Удары наносились не только по образованию, но и по просвещению как таковому, и делалось это на всех этажах властной системы Российской империи: «Длительное время на двери Борской библиотеки-читальни висел замок, и грамотные сельчане изнывали от скуки (Борское было огромным селом. — А.Д.). Воспользовавшись моментом, попытались закинуть удочку татары: не пустят ли их в библиотеку помолиться. Но заведующий — купец Догадин — рассвирепел: “Это что за глупость? Только татарской молельни у нас не было!” Тогда ободрённые православные в надежде на возможное возобновление деятельности очага культуры робко попросили купца: “Может, выпишем какие-нибудь газеты?” — “Ещё чего! — возмутился заведующий. — Я не хочу, чтобы про меня тут читали!”»[73].

В школах, особенно начальных, Российской империи думали зачастую, увы, не о восстании, а о другом — как бы поесть[74]. К народным учителям в сёлах регулярно приходили крестьяне и просили помочь едой. Эти же крестьяне подвергались жесточайшему классовому террору со стороны хозяев жизни: «Хозяйка избы рассказывала моему ямщику, как у них в деревне от гнилой соломы несколько лошадей пропало.

— Зачем же вы их кормите такой соломой, если знаете, что от неё лошади могут заболеть?

— Потому и кормим, что кормов нет. Кормить-то нечем. Голод да нужда ведь заставляет старые соломенные крыши раскрывать, да скотину ими корить. Вечером один мужичок из нашей деревни повстречался с тройкой, какой-то чиновник ехал, а мужичок-то порожняком был; баринов ямщик и закричал: сворачивай! Вот и своротил он в снег свою лошадь, а лошадь-то была заморенная. Билась она, билась в снегу, от одной-то соломы какая у неё будет сила? Тут и пропала»[75].

Какой там Дарвин, если русская деревня, символ и источник современной мистической духовности, находилась в состоянии едва ли не средневекового варварства? «Когда в нашем селе в трёх домах были больные голодным тифом, я говорила старшине, что необходимо съездить к врачу и заявить о появлении заразной болезни.

— Зачем заявлять? Ну захворали, так прохвораются.

Эпидемия распространилась быстро. В нижнем конце села тифозные лежали почти во всех избах.

Приехал фельдшер. К тому моменту уже было несколько трупов. Среди крестьян поднялся ропот: “Они приезжают сюда не лечить, а только людей морить; они отравляют больных, дают им не лекарство, а сулему”, — говорили крестьяне. И вот, все порошки, какие они получили от фельдшера, крестьяне побросали в помойные ямы, а лекарства вылили за окно»[76]. На врачей нападали с кочергой, болезнь пытались лечить путём надевания хомута на больного. А ещё крестьяне возмущались: как это так, зачем лекарства от головы нужно глотать, когда болит голова? В таком случае их нужно на голову лить.

|

Так и вижу: сидят больные тифом крестьяне в хомуте и читают Дарвина.

Учителей, как и врачей, в России катастрофически не хватало. Земский учитель запросто мог выполнять и обязанности медика — на свой страх и риск, разумеется, ибо закон такую степень гуманизма запрещал[77]. Не хватало в школах и учебных принадлежностей — парт и учебников[78]. Хорошо учебное заведение!

Детям в школах порой натурально нечего было есть, и учитель организовывал столовую, чтобы его ученики хоть как-то держались на ногах: «Поднимаюсь в 6 часов утра. Зажигаю лампу. Иду в кухню, там чищу картофель, в котёл лью ведро воды, зажигаю солому.

Усаживаюсь на ящик, и мне становится грустно. По всей деревне спят мои птенцы и не знают, что их учитель уже давно поднялся и готовит им суп.

Вода начинает кипеть — бросаю туда перловой крупы, картофелю, пережаренного лука, соли.

За окном светает. Летят шумные пчёлки, врываются на кухню: я наливаю им супа.

Все наелись, и ещё много осталось — наполняю два кувшина и отправляю в два бедных семейства.Ребята крестятся, благодарят, улыбаются.

Гляжу я на них, и в груди что-то трепещется, дышит»[79].

Но, конечно, такой учитель — подлец и свинья, ведь он, скорее всего, детей учил терроризму.

У Михалкова дело обставлено так, словно работы Дарвина без помех печатались огромными тиражами в России, легко можно было взять и прочитать. Так, что даже учитель в уездном городе мог запросто это сделать. А на самом деле?

Российская империя была страной с узаконенной реакционной цензурой. Революция 1905 года, на самом деле, на цензурные установления повлияла не сильно: цензурные органы сохранились и продолжили работу под другим названием, с апреля 1906 года они стали именоваться комитетами по делам печати[80]. По библиотекам страны рассылали списки запрещённых книг[81]. «На местах» на «отмену цензуры» начальство вообще могло наплевать:

«— Цензурный комитет у вас есть?

— Есть.

Оказывается, всё по форме… цензоры служат в то же время педагогами и счастливо соединяют просветительную деятельность с цензурой. Вечером редакционный сторож ищет по городу цензора, находит и отдаёт ему на гранки, как было прежде… сверстанные полосы…

— Неужели нельзя выпустить без цензора на основании закона?

— Опасно пробовать… Смелых людей у нас нет. У типографии года два тому назад формально отобрали подписку: ничего не выпускать в свет без предварительной цензуры ...Вычёркивается всё, что не желательно губернатору, командующему войсками и попечителю учебного округа»[82]. Это 1906 год, Казань. Далее автор излагает занимательную гипотезу, согласно которой правы могли оказаться тогдашние русские националисты: Россия порабощена Золотой Ордой, и Казань, вероятно, является столицей этой Орды, живущей по совершенно отличным от российских законам.

Царизм, как мог, сдерживал развитие просвещения в стране. По православным меркам XIX — начала XX вв. Дарвин был страшной угрозой господствующей реакционной идеологии. Царская власть не могла допустить свободного хождения работ по теории эволюции в России.

Согласно цензурному законодательству второй половины XIX века, «большие» (более 10 печатных листов) научные книги издавать было проще: они не подвергались предварительной цензуре. Что логично: лишь горстка людей на всю страну в состоянии была их прочесть и понять. Публикация работы Дарвина «Происхождение видов» и «Происхождение человека и половой отбор», тем не менее, наталкивалась на серьёзные препятствия. Если «Происхождение видов» ещё могло пройти мимо цензоров, то «Происхождение человека» ждала более незавидная участь. Судебным преследованиям подверглись владельцы типографий В. Демаков и К. Трубников[83], которые намеревались опубликовать труды Дарвина. «Происхождение человека» увидело свет в России только в 1896 году. Цензурным преследованиям подвергались и последователи Дарвина — Гексли, Геккель и др. При запрете одной из книг цензор писал, что в ней содержится «дарвинистское объяснение происхождения человека», а также нет ничего о «примиримости естествознания и, в частности, дарвинизма с религией»[84]. Цензоры свою работу знали и были достаточно образованны, чтобы понимать опасность Дарвина и что в его сочинениях «выражается материалистическое направление»[85]. «В то время, когда научные труды Дарвина и дарвинистов, хотя с и с упомянутыми выше ограничениями, всё-таки издавались в России, всякое изложение теории Дарвина, а иногда простое название его имени в популярных изданиях категорически запрещалось цензурой»[86]. Запрещали даже рисунки, популярно излагающие теорию Дарвина[87]. Правящий класс делал всё, чтобы не допустить распространения теории Дарвина за пределами узкого академического сообщества, и нередко наносил удары даже и по этому небольшому островку[8] (так, запрещались труды русских дарвинистов — профессоров Бекетова, Преображенского, Никольского)[89]. Кто угодно мог загреметь в тюрьму за «пропаганду учения Дарвина»: «В 1901 году был арестован на корабле в Либаве в связи с пропагандой учения Дарвина и был приговорен к 6-месячному тюремному заключению»[90].

Кроме цензурных ограничений дарвинизм встречал в России противников в рядах скудоумных публицистов типа Н. Я. Данилевского[91].

В российской дореволюционной школе Дарвина не было. В начале XX в. это прекрасно понимали и писали в журналах так: «Нужно заметить, что собственно борьба за дарвинизм в школе имела место и свою историю только в Германии; в других странах, так же, как и у нас, в России, никакой борьбы и не было, так как не было организованных попыток в этом направлении»[92]. А когда учитель, движимый желанием помочь детям, брал в руки книжку Дарвина, то, по воспоминаниям известного экономиста Прокоповича, на него сразу же доносили: «Доносы нашего духовенства заставляют покидать деревню лучших деятелей народной школы. Достаточно учителю взять какую-нибудь книгу, к примеру сказать Дарвина, как уже летит донос по начальству»[93]. Лев Троцкий, также выросший в Российской империи, анализируя возможность прочтения Сталиным книги Дарвина, пишет: «Вряд ли тринадцатилетний мальчик мог в захолустном городке прочитать Дарвина и сделать из него атеистические выводы»[94].

Получается, ещё один подлый миф. Как видим, никакого ужасающего разгула дарвинизма при царизме быть не могло.

Впрочем, не стоит заблуждаться на предмет какой-то вопиющей религиозности. Она, конечно, была. Кто-то, наверное, мог быть и истово православным. Но вот для привилегированных классов показная лицемерная религиозность спокойно уживалась с моральной распущенностью, а для классов угнетённых, в частности, крестьян, религиозные верования шли руку об руку с традиционным укладом.

В фильме был эпизод, когда хозяева (или сотрудники) гостиницы, в которой поручик провёл ночь с незнакомкой, неодобрительно качали головой, узнав, что они не были женаты. Какая хорошая, честная, высоконравственная была у нас страна, должен был бы подумать зритель. Интересно получается: это что, люди в гостинице впервые видят, чтобы офицер провёл ночь с кем-то в номерах? Это в стране с легализованной проституцией? В стране, где до половины проституток были младше 20 лет, а 12-13 летние девочки, вынужденные торговать собой, представляли заурядное явление?[95] «На Невском проспекте вечерами можно было встретить гуляющих в поисках клиентов “девочек лет десяти, двенадцати, в ситцевых юбочках, в коротких кофточках, в платочках и с огромным карданом в руках”»[96]. Родители нередко сами посылали девочек зарабатывать таким образом, поэтому деятельность врачебно-полицейских комитетов по передаче их родителям носила бессмысленный характер[97]. Что касается социального происхождения проституток в Российской империи, то почти половина была из крестьян; 30% — мещанки; солдаток и солдатских дочерей (то есть, по большому счёту, тех же крестьянок и мещанок) — 7%[98]. Налицо открытая классовая война: правящие классы принуждали девушек и женщин из угнетённых классов к занятию проституцией.

Обратимся к источникам: «В один из дней 1882 года в одном из публичных домов Самары подпоручик Штемпель поссорился с дворянином Яровым. Защищая дворянскую честь, Яровой сказал всё, что он думает о Штемпеле. А Штемпель, защищая офицерскую честь, сбегал на квартиру за револьвером и, вернувшись в дом терпимости, расстрелял Ярового в упор. Военные оправдали подпоручика, не посрамившего офицерский мундир»[99]. Русское офицерство, оно такое! А ещё оно обладало чувством юмора: «В сентябре 1910 года в Самару из Оренбурга прибыл штабс-капитан М.С. Смиринцев с дамой. Прямо с вокзала они направились в номера гостиницы “Биржа”.

— По какой надобности прибыли? — поинтересовался владелец номеров.

— Да вот, бешеная собака покусала. Лечиться приехали, — издевательски ответил штабс-капитан.

— Не пущу, — отрезал хозяин.

— Но почему?

— Вы можете сбеситься и покусать моих квартирантов»[100].

Интересно, что несмотря на легальность проституции (то есть в стране на законных основаниях существовали публичные дома, которые православному царю платили налоги) с годами неуклонно возрастала доля «тайных» проституток (которые промышляли этим без «жёлтого билета», а полиция их время от времени ловила и подвергала унизительному освидетельствованию)[101], что полностью выводило их из правового поля и давало простор для фантазии всех изувеченных капитализмом маньяков. Таким образом, с ростом «тайных» проституток значение гостиниц должно было только возрастать.

Далёк от фантастических сказок о морали был и «центр духовности» — русская деревня. Отношения, господствовавшие между крестьянами, пугают не патологией как таковой, но нормальностью этих патологий. Поступки, которые подлежат осуждению и искоренению, воспринимались сельским населением как должное. Насилие в деревне было обыденном явлением, и люди вполне с этим уживались. Например, изнасиловавший 13-летнюю девочку мужчина примирился с её матерью за 3 рубля[102]. Широко распространена была практика отдавать своих жён, сестёр и дочерей за выпивку, табак или хлеб[103]. Изнасилования в какой бы то ни было форме не встречали сурового осуждения, что отложилось в поговорках: «не околица — не затворица», «сука не захочет — кобель не вскочит»[104]. Михалков может сколько угодно рассказывать пошлые глупости про картонную любовь, но это никак не повлияет на тогдашнюю реальность нравов. В русской деревне цвело снохачество, когда глава семейства склонял к половому акту невестку, нередко предварительно усылая сына на заработки. Рождённые от таких отношений дети иногда приживались матерьми, а иногда убивались отцами. Известен случай, когда глава семейства закопал новорождённого младенца[105]. В казацких селениях на Амуре родители сами в массовом порядке отправляли своих 14-15-летних дочерей «на заработки» в качестве содержанок[106]. Семейное насилие было само собой разумеющимся социальным институтом: «В одну из январских ночей 1896 года М. Горький шёл по Предтеченской улице Самары (ныне Некрасовская), как вдруг заметил, что какой-то мужчина бьёт женщину.— Это вы кого бьёте? — не выдержал Горький.

— Да жену.

— Что же это вы её на улице бьёте?

— А что?

— Да люди видят, и погода скверная.

— Дома-то, конечно, сподручнее, но мне в депо надо. Дежурю я сегодня... А ты, корова, вставай. Иди домой, завтра я тебе додам. Долго не забудешь. Иди!

Женщина ушла.

— Господин! — Муж повернулся к Горькому. — Дайте двугривенный, просил у этой ведьмы — не дала.

— Дам. А сколько вы возьмете, чтобы завтра её не бить?

— Как? Совсем не бить?

— Да. Вы обещали её завтра доколотить. Не доколачивайте, возьмите с меня деньгами.

— Вообще-то, баба она хорошая. Шестой год душа в душу живём. Мне её тоже жалко... Полтину дадите?

— Извольте. Не будете бить её завтра?

— Ни-ни. Что я, зверь какой, стану ни с того ни с сего человека терзать? Чай жена она мне»[107].

Если для господствующих классов религия была лицемерной маской и одновременной орудием в классовой войне против угнетённых, то в случае последних отношение к религии целиком встраивалось в традиционный экономический уклад[108]. Уплата крестьянами денег за требы носила характер повинности (то есть это были поборы): «Священники только и живут поборами, берут… яйцами, шерстью и норовят как бы почаще с молебнами походить, и деньгами: умер — деньги, родился — деньги, берёт не сколько даёшь, а сколько ему вздумается. А случается год голодный, он не станет ждать до хорошего года, а подавай ему последнее, а у самого 36 десятин (вместе с притчом) земли…»[109]. В результате сами попы нередко становились жертвами справедливых расправ со стороны крестьян.

Как писал современник, «на каждом шагу мы встречаемся с самым циническим развратом, с развратом нараспашку, с каким-то половым неистовством, не нуждающимся ни в каком покрывале и чуждом утонченных эстетических требований»[110], и с развитием капитализма в России проституция разрасталась[111]. Так что говорить о какой бы то ни было книжной религиозности, диктующей «высокие нравы», абсурдно.

За нравственность и мораль православный царь, конечно, всё-таки радел, но своеобразно: расстрелами и виселицами, что наглядно показал опыт подавления революции 1905—1907 годов.

Патронов не жалеть, холостых залпов не давать

[о подавлении восстания в октябре 1905 года в Петербурге].

Русский офицер Дмитрий Трепов

Я вывел формулу русского человека. Вот она: русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним

Лауреат премии Ленинского комсомола, русский патриот Никита Михалков

Итак, Михалков солгал о жизни уездного города и о преподавании в царских школах. Был в фильме ещё вот такой эпизод. Один из пленных белогвардейцев, отвечая на возгласы коллеги в духе «если бы тогда всех перевешали, сейчас бы здесь не сидели», рассказывает душераздирающую историю о том, как в 1905 году благородные русские офицеры, цвет нации, крестоносцы гуманизма, отказались расстреливать восставшего лейтенанта Шмидта. И это пленный белогвардеец настаивает, что он и тогда, и сейчас бы убивать никого не стал, ибо не он жизнь давал, не ему и отнимать. Слышать такое из уст человека, который по логике вещей должен был пройти три года Первой мировой войны и три года Гражданской, как минимум интересно. Но об этом позже. А сейчас — о мифической архимягкости господ офицеров и царизма при подавлении Революции 1905—1907 годов.

Никита Сергеевич в своей киноэпопее убеждает нас, что в Российской империи материалисты-террористы творили, что хотели, распространяя свои идеи, а потом их детища, развращённые русские люди, как черти из табакерки повыскакивали в 1920 году в форме красных комиссаров. Действие на экране, напомню, разворачивается также в 1907 году. 1907 год, 3 июня — окончание Первой русской революции. Однако при просмотре шедевра зритель об этом ни за что не догадается. В Поволжье, которое потеряли Михалков и придурковатый поручик, не было крестьянских восстаний, рабочих выступлений и, главное в данном случае, на нисходящей фазе революции, разнузданного государственного — белого — террора. А если подумать и почитать? Вот как выражали русские свои патриотические чувства: «В 1906 году в одном самарском селе вспыхнули беспорядки. Губернатор Иван Львович Блок решил поговорить с крестьянами. Почти без охраны Блок выехал в село, где собравшиеся на сход мужики окружили его плотным кольцом. Пока он говорил о недопустимости мятежей, крестьяне с угрюмыми лицами подступали всё ближе. Закончив выступление, Иван Львович двинулся к своему экипажу. Но мрачная толпа не спешила расступаться перед губернатором. Момент был критический. Тогда Блок громовым голосом рявкнул: “Дорогу русскому губернатору!”. Толпа растерялась и пропустила его. Лишь когда экипаж тронулся, мужики, словно очнувшись, взревели и стали швырять вдогонку комья грязи»[112].

В рамках Октябрьской всеобщей политической стачки в октябре же «забастовали телеграфисты всех станций Самаро-Златоустовской железной дороги. В ночь с 11 на 12 октября прекращается движение по всей линии от Батраков до Челябинска», а 12 октября к забастовке присоединились железнодорожные мастерские, депо, все отделы управления железной дороги и все городские типографии. 13 октября свою деятельность остановили учебные заведения Самары, а также: Жигулёвский завод, завод Лебедева, ряд паровых мельниц и некоторое количество мелких мастерских. Жизнь в губернском городе совсем остановилась[113]. Но это большой город. Что же в других населённых пунктах? А там обстановка была ещё более накалённой. Крестьянское движение в Среднем Поволжье было гораздо сильнее рабочего и было подавлено только к середине 1907 года: «Здесь в движении из 306 волостей, бывших в это время в губернии [Самарской], принимало участие 190, т. е. 62%»[114]. Крестьяне громили и поджигали помещичьи усадьбы, захватывали помещичьи земли.

Другие города не отставали. 1 мая 1905 года встали промышленные предприятия в Саратове, в Царицыне бастовало до 4 тысяч рабочих, в небольшом Камышине, где в 1907 году проживало 16-20 тысяч человек[115], в маёвке приняли участие 1500 рабочих, то есть 7,5—10% населения[116].

Борьба не утихала и в 1907 году: «… 1 марта 1907 года в уездном городе Кузнецке крестьяне на базаре избили исправника и жандармов. Вызванный отряд солдат не мог усмирить крестьян и ушёл обратно в казарму. 30 апреля власти арестовали за агитацию в селе Большом Карае местного крестьянина Ивана Хмырова и под конвоем двух стражников отправили его в волостное правление. Крестьяне отбили у стражников арестованного, обезоружили и избили конвоиров.

В селе Ольшанка, Сердобского уезда, на выручку трёх арестованных крестьян пришли 400 крестьян и освободили их. В селе Солодча крестьяне напали на исправника и станового пристава, приехавших на ярмарку. В селе Плане, Кузнецкого уезда, произошло столкновение между стражниками и местными крестьянами, вооружёнными вилами, кольями и топорами. Старший стражник получил тяжёлое ранение, остальные бежали. Крестьяне захватили у стражников одну винтовку, 6 шашек и 4 седла. Прибывший крупный казачий отряд арестовал и отправил в тюрьму более двадцати крестьян»[117]. Удивительно тихие и спокойные у Михалкова крестьяне разгромили в Саратовской губернии имения министра юстиции Акимова и графа Воронцова-Дашкова[118].

Мог ли это не заметить случайный проезжий? Мог, но даже в этом случае хороший художник обозначил бы общий исторический фон; к примеру, ввёл бы в повествование помещика, который прибыл в городок на встречу с юристом по поводу пострадавшего из-за крестьянских волнений имущества. Но когда снимаешь дешёвую идеологическую агитку с целью промыть населению мозги, такие мелочи неизбежно уходят на десятый план и вообще исчезают: не этим Никита Сергеевич нам дорог, не за это ему платят.

Масштаб революции и особенно репрессий правительства не ограничивался одним только Поволжьем. В 1907 году страна зализывала раны от ударов, нанесённых ей самодержавием.

Обратимся к фактам.

Русский царь Николай II Гольштейн-Готторпский(-Романов) в 1906 году наградил русский народ государственным террористом Петром Столыпиным (назначил премьером). Этот человек залил Россию кровью. Строительство «демократии и экономического процветания» этот человек начал с введения военно-полевых судов, которые хоть и были судами, но могли без суда и следствия приговорить человека к смертной казни. И человека не только военного, но и гражданского (и гражданского, пожалуй, в первую очередь). В состав суда входило 4 офицера. Не было ни прокурора, ни защитника, ни свидетелей. В течение 48 часов выносился приговор и в течение суток приводился в исполнение. Военно-полевые суды вынесли 1102 смертных приговора в 1906—1907 годах, 2694 человека повесили военно-окружные суды в 1906—1909 годах, 23 тысячи отправили на каторгу, 39 тысяч выслали без суда в порядке административной ссылки[119]. Показательно, что количество казнённых росло по мере наступления реакции: 225 в 1906 году против 1340 в 1908[120]. Порой высылали всех до единого педагогов учебного заведения, так что здания пустовали[121]. Такая динамика говорит о том, что царизм мстил собственному народу, учиняя расправы.

Общеизвестно, что совокупное число убитых и раненых 9 января 1905 в Петербурге (когда, напомню, помимо прочего была расстреляна мирная рабочая демонстрация), по некоторым оценкам, составляет 4600 человек[122]. Выдающийся отечественный историк А. Анфимов число потерь от подавления восстаний за всё время правления Николая II оценил так: «убито 17 582 и ранено 28 051 человек. В течение 1905—1912 годов в тюрьмах умерло 30 424, покончили самоубийством 928 человек»[123]. Жертвами погромов, согласно ему же, стали 21 тыс. человек убитых и 31 тыс. раненых[124].

Может быть, это эпоха была такая в начале XX века, когда людей вдруг стали массово убивать? Нет. Крупный российский и советский правовед М. Гернет подсчитал, что за 1908 год (а это первый постреволюционный год) в России было казнено 1340 человек, что в 21 раз больше числа «казнённых во всех европейских государствах»[125].

Важно подчеркнуть, что приведённые мной цифры — весьма условны: учтено количество жертв, которые каким-то образом умудрились попасть в статистику. Проблема тут в 1) военных карательных операциях, сопровождаемых бессудными массовыми казнями, и 2) черносотенных погромах, жертвы которых во всероссийском масштабе с трудом поддавались и поддаются оценке. Коль скоро герои Никиты Михалкова утверждают, что проявили чрезвычайный гуманизм при подавлении революции 1905—1907 годах, чем и гордятся, то логично сосредоточить внимание на действиях военных.

На протяжении всей истории царизма войска применялись для подавления народных восстаний и для этого создавалась правовая база. Ещё в сентябре 1861 года[126] (чтобы давить крестьянские мятежи, вспыхнувшие в знак благодарности царю-батюшке, который неблагодарным подданным даровал свободу) правительство приняло положение «О наставлении воинским начальникам в случае употребления войск для усмирения народных волнений и беспорядков». На протяжении 1870—1890 годов росло количество приказов по военному ведомству в отношении допуска армии для подавления мятежей, расширялся список лиц, имеющих право вызывать воинские команды. Революция 1905 года внесла свои коррективы, и в 1906 году войска могли быть вызваны просто по устной просьбе представителя местной администрации. Впрочем, далеко не только государственные органы пользовались услугами господ офицеров: владельцы сибирских золотых приисков запросто могли заказать взвод карателей и оплатить их услуги[127]. Воины империи вполне законно действовали по инструкциям, согласно которым можно было расстреливать женщин и детей без зазрения совести: «не щадя никого и не обращая внимания ни на какие материальные потери: казенные или частные, а также и на участие в толпе детей», — говорится в распоряжении военного губернатора Забайкальской области генерал-лейтенанта Эбелова верхеудинскому воинскому начальнику[128]. От слов переходили к делу: варшавский генерал-губернатор Скалон без суда расстрелял двух мальчиков — и ничего[129]. Даже не уволили. Видимо, гуманизм, о котором разглагольствовали михалковские белобандиты, означает то, что тот же Скалон убил всего двоих детей, а не больше. К 1906 г. в Польше было расстреляно без суда 17 человек, большинство из которых были несовершеннолетними, что, вообще-то, шло вразрез даже с царскими законами[130]. В постановлении «временного келецкого военного генерал-губернатора от 13-26 января 1906 г.» сообщалось, что в случае обнаружения оружия у лиц младше 14 лет смертная казнь постигнет их родителей или опекунов[131]. Или вот ещё один замечательный эпизод из истории «усмирения» Польши: «В центре Варшавы в одном из костёлов происходила свадьба. Около 7 часов вечера новобрачные и их гости отправились пешком в Европейскую гостиницу. На улице тишина. Гости шли попарно с дамами, но не толпою, а на расстоянии друг от друга. Вдруг со стороны Чистой улицы появился отряд гусар, послышались крики “руби!”, и началась кровавая расправа. Ни просьбы о помощи, ни указания на то, что это свадебный кортеж, не помогли. Гусары рубили саблями»[132]. Виновные наказания не понесли[133].

Царизм поощрял чрезвычайное законодательство в отношении карательных функций армии. Оно выражалось как в «крупных» актах, будь то правительственный указ или приказ по министерству, так и в «малых», например, в личных приказах или секретных распоряжениях и докладах: «Ренненкампф из Манчжурии и барон Меллер-Закомельский из Москвы. Названным генералам высочайше предоставлено было принять все меры, которые ими будут признаны необходимыми для восстановления порядка на линиях железных дорог»[134]. Градус жестокости в чрезвычайных распоряжениях был на высоте: «Стрельба вверх (боевыми патронами) отнюдь не может быть допущена», — говорилось в новых «Правилах о призыве войск для содействия гражданским властям», принятых 7 февраля 1906 года[135].

Николай II, сам будучи живодёром, всячески отстаивал интересы живодёров в армии. При подавлении матросского восстания в Кронштадте комендант крепости генерал Адлерберг проявил выдающиеся моральные качества офицера, когда заставил приговорённых им же к расстрелу людей копать себе могилы, приговаривая: «Копайте, ребята! Копайте, копайте! Вы хотели земли, так вот вам земля, а волю найдёте в небесах»[136]. Когда в 1910 году Высшая аттестационная комиссия попыталась выгнать бравого русского офицера за профнепригодность, царь Николай на заключении наложил такую резолюцию: «Я знаю его, он не гений, но честный солдат; в 1905 году отстоял Кронштадт, оставить»[137].

Карательными действиями при подавлении революции в Сибири, вдоль Транссиба, особенно прославились два человека — Меллер-Закомельский и Ренненкампф. Два благородных царских генерала устроили между собой негласное соревнование, кто совершит подвиг масштабнее в важном деле бессудных расправ. Хватали «подозрительных», куда попадали вообще все, кого считал нужным арестовать кто-либо из генералов. Применялась и тактика коллективной ответственности: «Хорошо бы для острастки выпороть хотя одного начальника почтовой конторы»[138]. Добродушный гуманист Меллер-Закомельский считал, что если восстание будет подавлено без крови, то за дело можно вообще не браться: «Бескровное же покорение взбунтовавшихся городов не производит никакого впечатления»[139].

Коллеги «сибиряков» на Казанской железной дороге тоже впечатляют. Людей расстреливали десятками: «В моем подчинении был поручик Поливанов Алексей Матвеевич, который по моему приказанию лично руководил расстрелами и подавал команду. В экспедиции Московской были, как я сейчас припоминаю, еще Шрамченко и Шелехов. Возможно (выделено мной. — А.Д.), что машинист Ухтомский был расстрелян на ст[анции] Голутвино, но не мною и не моей ротой. За подавление революции 1905 года все офицеры получили награды. Мне дали Анну 3 степени. По возвращении полка в Петербург, позже, на специально устроенный праздник в знак высочайшей милости к нам приезжал Николай II». Обратите внимание: офицер Сиверс, автор этих показаний, которые он давал уже в советское время, не очень хорошо помнит, кто, где и когда был расстрелян. Зато к ним в роту приезжал лично Николай II, и это запомнилось на всю жизнь. Этот царь лично был в курсе внесудебных расправ и всячески их поддерживал. Адъютант Аглаимов лично расстреливал взятых плен, за что удостоился ордена Владимира 4 степени[140]. Или вот ещё эпизод редкого благородства: «Капитан Цвецинский дал приказ своим подчиненным пристрелить одного рабочего. Расстрел происходил при следующих условиях: Цвецинский привез одного рабочего, заподозренного в стрельбе в солдат. Продержал некоторое время около себя, вскричал: “Ну, уходи!” В знак выполнения отданного приказа арестованный рабочий побежал. Не успел отбежать, как Цвецинский приказал солдатам в него стрелять, выстрелом последних убегающий был подстрелен, после чего пополз во двор. За жестокую расправу с восставшими офицерство получило разные награды»[141].