| Saint-Juste > Рубрики | Поддержать проект |

Аннотация

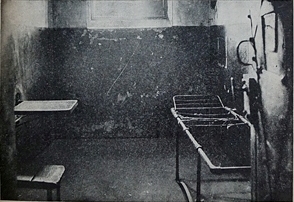

Среди российских каторжных тюрем Орловская занимала особое место. Она считалась самым страшным застенком царского правительства, куда направлялись непокорные заключенные со всех каторжных тюрем. В этой страшной тюрьме в течение десятков лет [1] томились сотни и тысячи политзаключенных, и царские опричники творили над ними свой суд и расправу. Свидетелями ужасов орловского застенка были только каменные своды тюрьмы и бесчеловечные исполнители воли царских сатрапов — тюремные надзиратели. Результатом режима Орловской каторжной тюрьмы явился рост тюремного Троицкого кладбища, на котором погребено, вместе с погибшими, много таинственных историй.

Если бы мертвецы могли заговорить, они рассказали бы о пытках, насилиях и издевательствах, которым они подвергались до тех пор, покуда смерть не избавляла их от нечеловеческих мук.

Много заключенных входило в эту страшную тюрьму, много в ней жило и мучилось, но редкий заключенный доживал до своего освобождения. Особенно бросалось это в глаза в первые три-четыре года ее существования, когда во главе тюрьмы стояли такие палачи, как начальники Мацевич и Синайский, инспектор фон Кубе, помощники начальника Аненко, Грибовский, Дурнев, граф Сенгайло, Семашко-Солодовников, Батурин, Комаров; старшие надзиратели Загородний, Козелкин, Новченко, Калафута, Кацуруба и др. Имена перечисленных палачей должны быть причислены к самым страшным именам умершего режима, и позорная память о них навсегда останется каиновым пятном на лбу сгнившего мира [2].

К числу единичных заключенных, переживших все ужасы первых лет существования Орловской каторжной тюрьмы и вышедших здоровыми на волю, принадлежит и пишущий эти строки, который просидел в каторжной тюрьме с 1908 г. по 1912 г.

Впервые о существовании Орловского каторжного централа я узнал в Харькове в 1907 году, когда я, еще будучи подследственным заключенным, объявил голодовку и ко мне явился начальник тюрьмы Фельдман, чтобы уговорить меня бросить голодовку.

— Бросьте, батенька, голодовку, а то после суда как бунтарь очутитесь в Орловском централе.

Слова «Орловский централ» прозвучали как пустой звук, и угроза «отправить в Орел» была отнесена к тому циклу жупелов, которыми запугивали нас, молодежь, жандармы и тюремщики.

Однако через год, когда я лежал избитый, окровавленный па полу в одиночке Орловского централа, я вспомнил слова начальника Харьковской тюрьмы Фельдмана, и слова «отправить в Орел» наполнились адским содержанием.

В один из июньских дней 1908 г., кажется 13 июня, меня и еще нескольких заключенных, осужденных по различным политическим процессам на каторгу, вызвали в контору тюрьмы и объявили нам, что нас, по распоряжению главного тюремного управления, отправляют в Орловскую каторжную тюрьму.

— Плохо там, в Орле, — сказал начальник тюрьмы, — в особенности тем, у кого в бумагах имеются данные о бунтовщицких наклонностях, а у вас у всех там неладно.

|

Мы сказали начальнику, чтобы он о нас не беспокоился, и что мы везде и всегда сумеем за себя постоять.

Нас заковали в кандалы и отправили на вокзал.

Когда конвойные в вагоне сделали перекличку, они нам сказали:

— Худо, ребята, в Орле-то. Запасайтесь крестами и, как только завидите тюрьму, снимайте шапки, а то беда будет — убьют.

Мы слушали и посмеивались: «мы сумеем за себя постоять». Когда нас ввели во двор каторжной тюрьмы, нас окружила толпа пьяных надзирателей и начала издеваться над нами.

Вдруг дверь конторы раскрылась и на крыльце появился круглый как шар помощник начальника Грибовский.

— Смирно. Шапки долой! — скомандовал старший надзиратель Новченко… Мы не тронулись с места.

— Что, с гонором? Посмотрим дальше.

— Здорово ребята, — крикнул помощник.

— Здравствуйте, — ответили мы хором.

— Захар Иванович, — обратился помощник к старшему надзирателю, — скажи им, как надо здороваться, — и тот рявкнул:

— Здравия желаем ваше высокородие.

— Здорово, сволочи, — обратился к нам помощник.

— Мы уже со сволочью здоровались, — ответил тов. Фридман.

Как только помощник это услышал, он соскочил с крыльца и стал его бить по голове рукояткой револьвера.

Мы все бросились к товарищу, стали протестовать и требовать прокурора, заявив, что в противном случае не пойдем в камеры.

Через несколько минут вышел начальник Мацевич и заявил нам:

— Идите в камеры — туда придет прокурор и вы ему там заявите свои претензии.

Нас выстроили попарно и повели к низенькому длинному зданию. Надзиратели, окружившие нас, пошли вперед, а за ними стали входить мы в длинный темный коридор. Когда мы вошли, с передних рядов стали раздаваться душераздирающие крики… Через несколько секунд меня кто-то подхватил, ударил чем-то по голове, повалил и опять приподнял, — и я потерял сознание… Очнулся я от удара сапогом по лицу.

— Вставай, сволочь! — раздалось над моим ухом… Я не понимал, чего от меня хотят, и опять посыпались удары сапогом по лицу и голове.

Я поднялся… Все тело заныло от страшной боли, и я опять потерял сознание. Меня окатили водой из пожарного крана и опять поставили на ноги.

То же самое делалось и с моими товарищами…

Пол и стены были залиты кровью, всюду валялись окровавленные товарищи…

— Раздевайся! — раздалась опять грозная команда и снова начали работать резиновые палки, нагайки, кулаки, мешки с песком, которыми отбивали легкие без следов побоев.

Раздеваться было трудно, так как ноги были закованы, но медливших подгоняли побоями… Наконец, все были раздеты и построены в шеренгу. Кругом раздавался дикий хохот пьяных надзирателей, вытиравших окровавленные руки об одежды раздевавшихся заключенных.

Началась приемка. У столика сели помощники начальника Грибовский и Аненко. Начали вызывать заключенных: «Иванов, Иван». Вызываемый подходил.

— За что судился?

— За принадлежность к партии социалистов-революционеров.

— Эге! Вот какая ты птица.

— Крест есть?

— Нет.

— Партия соц.-революционеров — это партия, убивающая верных царских слуг, — обратился Аненко к надзирателям. — Это слуги сатаны и жидов, — и, выкатив глаза, рявкнул:

— Бей жида! Бей социалиста!

Эта вакханалия продолжалась целый день. Били за то, что крест есть, били за то, что креста нет. Били всех. Падавших поднимали, окачивали водой и опять били.

Когда очередь дошла до меня, помощник крикнул:

— Это уж настоящий жид, посмотрим из каких.

Меня спросили, за что я судился. Я не ответил.

— Ты чего, сволочь, молчишь? Ты не видишь, кто пред тобою стоит? Я — Аненко, твой бог и царь. Хочу, с кашей тебя съем, хочу в масло пахтаю. Здесь тебе никакие молитвы не помогут. — Он бросился меня бить. Я вырвался и ударился головой о стену. Меня подхватили, бросили, били, и я опять потерял сознание…

|

Очнулся я в одиночке, лежа голый на асфальтовом полу.

Когда я открыл глаза, я не мог понять, где я нахожусь и что со мной было… Вдруг острая боль пронзила мозг: «Меня били, били и я не реагировал. А впереди целых четыре года. Выдержу ли я?.. Хорошо бы умереть…»

Вдруг радость охватила меня: брезент койки был привязан к раме веревками… С лихорадочной поспешностью начал я отвязывать веревки.

«Можно уйти из этой жизни». Эта мысль утраивала мои силы. Развязал веревки. Затем я их прикрепил к форточке, подставил «парашу», сделал петлю, одел ее на шею и отбросил ногой «парашу». Все закачалось. Перед глазами пролетели обрывки мыслей, воспоминаний, образ матери, и все исчезло…

Когда я открыл глаза; около меня суетились люди, терли меня, давали что-то нюхать, а сам я лежал на полу. Когда доктор Рохлинский увидел, что я открыл глаза, он крикнул: «Положите эту сволочь на одеяло и тащите в больницу». Когда меня проносили через коридор, я услышал, как помощник Сенгайло кричал на надзирателя: «Куда ты смотришь? Уже третья сволочь сегодня вешается!» Меня понесли дальше, и я уже не мог слышать, что он говорил.

Так начался первый день моего заключения в Орловской каторжной тюрьме.

Я остановился подробней на приемке и на всем пережитом в первый день потому, что приемка в орловском режиме играла главенствующую роль. Заключенный при приемке оглушался, и это оглушение продолжалось для одних до того времени, когда их в грубо сколоченном ящике отправляли на Троицкое кладбище, для других — когда им посчастливилось освободиться из тюрьмы.

Тюремный день начинался рано. В четыре часа утра раздавался звонок, и все должны были сложить постели, замкнуть койки и стать среди камеры на вытяжку. После того, как простоишь полчаса, — открывалась форточка, мимо нее пробегал помощник начальника, — это поверка. Затем начинался тюремный день. Каждому вбрасывался в камеру паек хлеба, черный как уголь и липкий как смола. Когда, его жевали, он скрипел под зубами. Ставилась и кружка горячей воды. Затем выдавалась суконка, которой должен был натираться пол. Когда заключенный вычищал посуду и пол, входил «отделенный» для ревизии. Носовым платком пробовал пол, и если на платке оставалось пятнышко, начинался бой.

Затем открывались двери и раздавалась команда: «марш на прогулку!» Каждый должен был бежать вниз и строиться в ряды. Начиналась военная муштровка. Она сопровождалась ударами в грудь и по голове… Когда старшему казалось, что намуштрованы достаточно, раздавалась команда: «шагом марш», и всех выводили на большой двор, где начиналась шагистика. Все сто человек должны были ходить по четыре в ряд, в ногу, по кругу. Такая «шагистика» под звон кандалов доводила нервных людей до истерики. Горе тому, кто вздумает сказать слово товарищу, шагающему рядом. Зоркий глаз надзирателя сейчас же заметит, и на голову «виновного» посыплются удары. А если случится здесь помощник Батурин, то «преступник» отправляется еще в карцер. После 15 минут такой «шагистики», раздавалась команда: «кругом марш», и все опять разгонялись по камерам.

В двенадцать часов подавали в форточку «обед», который состоял из «баланды» — теплой водички с плавающими в ней несколькими крупинками и жировыми блестками — и «собачьей смерти», — так арестанты называли сухую кашу из затхлых круп. Новичок редко когда решался дотронуться до этого обеда, но голод брал свое, и понемногу начинал привыкать и к этим блюдам…

Но всего этого было так мало для молодого здорового организма, что на почве хронического недоедания развивались разные болезни. За весь день арестант не имел права прилечь, — он должен был сидеть целый день; если же он начинал ходить по камере, то бряцали кандалы, а за это опять избивали. Боем день начинался, боем же день кончался, и так проходили день за днем, без просвета, без отдыха, доводя одних до могилы, других до сумасшествия… Редко кто из заключенных не покушался на самоубийство. Но умереть в Орле тоже трудно, — этих «счастливцев» было очень немного, ибо большинство с петли снималось надзирателями, которые день и ночь смотрели в «волчки» (маленькие окошечки, проделанные в двери и в стены).

Над убегающими от жизни издевались; и издевательства кончались побоями. Так, когда был снят с петли Сергей Кудрявцев (осужденный в Брянске за принадлежность к партии с.-р.), его стали бить, а потом бросили в карцер; здесь его нашли лежащим без сознания. Кудрявцев вскорости умер. Сапотницкий (осужденный по делу социал-демократической фракции 2-й Государственной Думы) был вынут из петли живым еще, но через день умер [3]; покушавшийся на самоубийство Литвинов (анархист-синдикалист) остался паралитиком и душевнобольным; попытка самоубийства Меера Фридмана была пресечена, но он вскорости умер; застигнутый при покушении на самоубийство Бойцеровский (осужден в Польше за принадлежность к ППС [4]) был избит и брошен в карцер; Файнберг Самуил (соц.-рев., покушался на военного министра Редигера) был снят с петли живым. Список этот можно было бы продолжить, но я не стану утомлять читателя [5]; замечу только, что мечтой каждого заключенного было уйти из этой жизни как можно скорей, т. к. веры на освобождение ни у кого не было. Большинство самоубийств случалось вскорости после прибытия на каторгу. Все эти ужасы так ошеломляли вновь прибывших, что они все начинали метаться во все стороны, ища выхода, — а выход был только один — смерть… Смерть уносила свои жертвы ежедневно…

Немногие выдерживали этот режим: из тех, кого не убивали, одни сходили с ума, другие кончали самоубийством, а третьи заболевали и умирали.

Тюремный врач Рохлинский, сподвижник и помощник орловских палачей, мог бы рассказать, сколько свидетельств о смерти подписал он в скорбной книге, сколько заключенных умерло своей смертью и сколько было замучено палачами, от чего умерли Сергей Кудрявцев, Сапотницкий, осужденный по делу думской фракции, Алексеев, заключенный по делу Фонарного переулка [6], Фридман, Шагинян и многие другие.

Смертность в Орловской тюрьме была так велика, что она даже смутила непривыкшее смущаться главное тюремное управление, которое, когда сведения об этом попали в заграничную печать, назначило специальную комиссию, которая зарегистрировала 365 туберкулезных больных, причем развитие болезни находилось в 3-ей стадии. Была назначена специальная комиссия под председательством инспектора фон Кубе, известного палача-тюремщика, который снаряжался в карательные экспедиции по усмирению каторжных тюрем. Комиссия поработала… и поручила старшим надзирателям разъяснить заключенным… «правила гигиены»…

В нашу камеру, в которой сидело несколько врачей, читать «лекцию» по гигиене явился старший надзиратель Степанов. Поставив ногу на скамью и глядя на носок сапога, он начал:

— Начальство приказало бороться с этой самой микробой. Микроба эта — нальешь воды на стол, не вытрешь, и самая пыль, в рот попадет…

— Ты чего, сволочь, смеешься, — обратился он вдруг к фыркнувшему тов. Бойцову. — Дай ему, Ионов, в морду.

Раздался удар по голове и лекция продолжалась…

— … и потому, на пол не плевать, кандалами не греметь, к окнам не подходить, — неожиданно закончил он. Некоторые товарищи невольно фыркнули, и опять заработали кулаки.

|

Не всегда избиения сходили палачам безнаказанно. Иногда случалось, что избиваемые бросались на своих палачей и гибли под ударами шашек или под пулями обезумевших тюремщиков. Таких «случаев» было очень много. Самый яркий из этих «бунтов» был 10 августа 1910 г., стоивший многим жизни.

Это было в очень жаркий день: солнце не грело, а жгло людей. Железо кандалов накалялось так, что от их прикосновения буквально получались ожоги. Работать в этот день «на хлопках» было невыносимо, но над головами висел «дамоклов меч», и люди работали [7]. Только нагайка продолжала неутомимо хлестать направо и налево. За последнее время все почувствовали, что так жить больше нельзя, и все напряженно чего-то ожидали. Администрация тоже чего-то ожидала и к чему-то готовилась. Повсюду были расставлены удвоенные караулы, проведена электрическая сигнализация, башни обиты железом и проч. Товарищ Богданов был поставлен в этот день рубить топором длинные волокна хлопка. Надзирателю Ветрову показалось, что он работает не так быстро, и он окатил его водой и ударил жгутом из мокрого каната по голове. Лицо товарища исказилось от боли. Когда надзиратель отвернулся, насвистывая какую-то веселую песенку, тов. Богданов вдруг сорвался с места и ударом топора разрубил ему голову так, что тот, не издав звука, замертво упал [8].

Богданов сорвал с убитого револьвер и стал стрелять в других надзирателей, ранив надзирателя Андреева.

С башен был моментально открыт огонь по всем товарищам, работавшим на хлопках; сбежалась администрация, и началась дикая вакханалия, продолжавшаяся до ночи. Стреляли в людей, мирно работавших. Когда 6 человек было убито и около 30 ранено, раздалась команда начальника Мацевича: «Огонь прекратить, бить шашками»… И опять полилась кровь… Товарищи отбивались, но железо сильнее рук и железо победило… Повсюду валялись трупы убитых, раздавались стоны раненых, а надзиратели, топча их, «защищали престол». Орловский губернатор Андреевский, налюбовавшись, как работали его молодцы, благодарил их «за службу».

Но и назавтра расправа продолжалась: тридцать три человека были наказаны розгами, сто закованы на год в кандалы и рассажены по одиночкам, а 18 преданы московскому военному суду по обвинению в бунте. Всем обвиняемым была предъявлена 279 статья, грозящая смертной казнью. Администрация начала «фабриковать свидетелей» из провокаторов, уголовных цыган и надзирателей.

Вот как это делалось: лицо, намеченное в свидетели, забиралось в карцер или в одиночку, избивалось там предварительно до полусмерти; когда же оно соглашалось дать требуемое показание, его вели на допрос к следователю. Обвиняемым же в частной защите было отказано. Военный суд был созван в конторе тюрьмы, где он и заседал целую неделю.

Целую неделю вся тюрьма с тревогой ожидала, что вот-вот зияющая пасть смерти проглотит еще восемнадцать товарищей. Но у самих обвиняемых едва ли был страх перед смертью, они шли на суд, чтобы кричать об ужасах Орловской каторжной тюрьмы.

На суде они один за другим рассказывали про все ужасы, творящиеся здесь, и как ежедневно уходят в могилы молодые, здоровые люди, вина которых заключалась только в том, что они любили людей больше себя… Обвиняемые разделись на суде нагими и показали судьям незажившие язвы от ударов ключами, нагайками и шашками…

Дрогнуло сердце даже у военных судей… Председатель не мог продолжать заседание и прервал его…

Затем развернулась картина фабрикации свидетелей и подбрасывания к мастерским железных полос, с которыми якобы арестанты бросились на надзирателей. Этой провокацией руководил помощник Семашко-Солодовников, отличавшийся потом такими же подвигами в Киеве. Обвиняемые превратились в обвинителей, и даже суд, созванный в застенке, не мог скрыть это. Страх за судьбу товарищей все-таки не отошел от всех нас, ведь их судьба находилась в руках военных судей. «А судьи кто?»…

Но иногда бывает, что и под военным мундиром начинает биться человеческое сердце: прокурор отказался от обвинения, защита требовала суда над администрацией, а суд вынес всем обвиняемым оправдательный вердикт.

Каторга заликовала. Люди обнимались, как в «светлое воскресенье», и казалось, что в этот день своды не так давят своей массой, и казалось, что впереди уже недолгие годы неволи…

Администрация была ошеломлена приговором и ходила и действовала растерянно.

Мы все были уверены, что все тюремное начальство будет предано суду, но человек предполагает, а главное тюремное начальство располагает. Вся тюремная администрация получила повышения: инспектор фон Кубе был назначен инспектором забайкальских каторжных тюрем, начальник Мацевич был назначен начальником Полтавских рот, помощник граф Сенгайло — начальником Брест-Литовской тюрьмы, Аненко — заведующим участком строящейся Амурской железной дороги (по газетным сведениям, прогнан оттуда за кражу), помощник Головкин — начальником Алгачинской каторги (где начал вводить «орловские порядки» вместе с забайкальским губернатором Кияшко), помощник Дурнев стал начальником Елецкой тюрьмы и т. д., и т. п.

В Орел была назначена новая администрация во главе с начальником Синайским (бывший начальник Владимирской каторги). Вместо ожидавшихся улучшений, началась жизнь еще более мучительная, чем во времена Мацевича, и смерть опять стала уносить в могилу товарищей-братьев…

Революционная волна 1905—1906 года захватила людей всех сословий: наряду с сознательными элементами — массу случайных «попутчиков». Разгул же реакции не знал пощады ни для тех, ни для других и захватил в свои цепкие лапы всех, кто попадался. В Орле вы тоже встретите и профессионала-революционера, и повстанца-солдата или матроса, малосознательного рабочего и темного аграрника. Среди тех и других были люди, глубоко убежденные в своей идее, но были и совсем случайные. Многим приписывались преступления, которых они никогда не совершали. Охранники вместе с жандармами посредством провокаторов фабриковали громадные процессы, на которых осуждались на каторгу лица, ничего общего с революцией не имевшие, и, как «страшные революционеры», доставлялись в Орел. Ужасы каторги обрушивались на этих людей и оглушали их. Все их существо выражало только один животный страх за жизнь.

Из этих людей орловская администрация организовывает по камерам шпионаж: она рассаживает провокаторов по общим камерам, и те должны докладывать обо всем, что творится внутри. Но провокатор, сознавая свою силу, начинает пользоваться своим положением и собирать «дань», грозя в противном случае донести. Так, провокатор Бенсианов заявлял лицу, у которого он заметил чай, сахар:

— Отдай, а не то пойду скажу, что ты хочешь убить надзирателя, и тебя за это убьют. Знай, что я могу и «баранки» (кандалы) надеть на ноги и на «троицкое» (кладбище) отправить.

К ужасу — это было не хвастовство. Стоило провокатору что-либо сказать, как бы ни была глупа и несообразна выдумка, ей все-таки доверяли, и — начинались пытки.

Группа латышей во главе с товарищем Кульманом была избита и отправлена в карцер по доносу провокатора Мирошниченко, заявившего, что они в бога не веруют.

Но мало и этого… «Лавры» охранных отделений тоже не дают покоя орловским тюремщикам; они задают себе вопрос: «почему бы не нам?» И вот помощник Аненко вызывает двух провокаторов, Вальчука и Бенсианова, и дает им записку, адресованную одному брянскому рабочему; записку эту он приказывает зашить в шапку товарищу Песину. В записке «автор» просит, чтобы брянские рабочие реагировали на ужасы каторги и чтобы бомбами взорвали контору тюрьмы, когда в ней будет вся администрация. Записку эту написал сам Аненко. (Это узнали впоследствии от избитого надзирателем Вальчука).

Но провокаторам мало дела до этого, они исполняют. На другой день толпа надзирателей во главе с Аненко врывается в камеру, где сидел Песин. Для «виду» обыскивают везде, — ищут, роются, пробуют деревянными молотками пол, стены, и, наконец, в шапке тов. Песина находят ту записку… Начинается «следствие»… Песин заявляет, что записку он не писал, что ему ее подложили. Тут выступает «беспристрастный» следователь Аненко и начинает шашкой плашмя бить Песина, приговаривая:

— Лучше, сволочь, признавайся, а то все равно узнаю…

Потом, обращаясь к камере, спросил:

— Кто видел, как Песин писал записку?

Провокаторы Бенсианов и Вальчук заявляют, что они видели. Аненко их опять вопрошает:

— С кем Песин советовался?..

Провокаторы называют целый ряд неприятных им лиц: тов. Абрама Чапника, Уманского, Ротовецкого, Б-ра и других. Всех сейчас же начинают избивать и ведут в контору, где начальник Мацевич кладет резолюцию: «Пороть до бесчувствия, заковать в кандалы, рассадить по карцерам и передать дело жандармам».

Программу выполнили как нельзя лучше. Из бани, где производилась экзекуция, всех на одеялах понесли по одиночкам. Через несколько дней приехал для допроса жандармский ротмистр, чтобы «достряпать» дело.

Но тут выступила наружу глупость орловских тюремщиков: они забыли о существовании экспертизы. По требованию товарищей была вызвана экспертиза, которая установила по почерку, что записка эта не писана «обвиняемым». Когда товарищи потребовали, чтобы записку сличили с почерком Аненко, жандарм сухо заметил:

— Аненко не обвиняемый.

Администрация была сконфужена неудавшейся «махинацией» и очень озлобилась на виновников неудачи. Все товарищи все-таки пробыли в кандалах целый год. Один из товарищей не дожил до расковки и умер.

Тяжелы в Орле страдания, на которые обречены заключенные, но тяжелее нравственная пытка, продолжающаяся все время… Она сводит в могилу еще больше людей, чем побои…

Надзиратели Орловской тюрьмы любят заниматься «спортом». Но спорт там особенный. Надзиратели Калафута, Загородний и Козелкин заспорят, бывало, на бутылку водки: кто собьет с одного удара арестанта такого-то. Для этого выбирают самого здорового. Вызываемый выходит. Раздается команда:

— Стой смирно! Не шевелись!

«Спортсмен» засучивает рукав и со всего размаха ударяет арестанта по голове или в грудь. Если объект спорта падал, — проигравшие надзиратели мстили ему же за проигрыш… Если же проигрывал бьющий, то и он не оставался в долгу… опять перед избиваемым же.

Надзиратель Нестеров (Щелконос) занимался иным «спортом»: он любил щелкать в нос. Это был с виду добродушный гигант, имевший вместо лица маску с маленькими глазками и колоссальных размеров ртом. Рот его вечно был искривлен в улыбку. Намеченную жертву он обыкновенно вызывал в коридор и начинал «давать щелчки». От первого щелчка появлялась кровь, а он спокойно, даже лениво замечал:

— Утрись, а то руку запачкаю…

И продолжал свое дело, пока жертва не падала, обливаясь кровью. Тогда он открывал камеру и опять спокойно-лениво приказывал:

— Внесите-ка его, хлопцы, в камеру, а то он пол запачкает.

Так забавлялась низшая администрация.

Высшая же любила особые торжественные «парады»…

В праздничный или в «царский» день, перед окончанием обедни, арестанты выстраивались около церкви. Выходил помощник Аненко и командовал:

— Равняйся собака к собаке. Смирно!..

Все должны были замереть. Затем выходил инспектор фон Кубе со сворой тюремщиков и здоровался. Поздравлял с праздником и возглашал:

— Да здравствует государь император!

Все должны кричать «ура». Этих здравиц было очень много. Затем все должны были петь «Боже, царя храни» и «Спаси, господи». После пения все должны пройти «церемониальным маршем» перед администрацией.

Если дежурному помощнику казалось, что вся эта церемония проделывалась не так усердно, он выстраивал на коридорах надзирателей, и возвращающиеся с «парада» прогонялись сквозь строй.

После таких «парадов» я видел лица, искаженные от боли, от нравственной пытки. Я видел глаза, полные слез, слез бессилия. Часто можно было слышать такие истерические выкрикивания:

— Лучше, палачи, сразу убейте, чем так пить кровь по каплям.

Долго после таких «парадов» люди сидели молча и думали грустную думу: надолго ли хватит сил для терпенья…

|

А муки не уменьшались. Извращенное воображение палачей измышляло все новые и новые пытки.

Начальник каторги Мацевич был очень «религиозный человек». В своих наставлениях он часто любил цитировать евангелие…

Однажды за неделю перед рождеством я вместе с двумя товарищами был посажен в карцер за отказ почистить старшему шинель. Наступил канун рождества. Вспомнился этот вечер в домашней обстановке. Я так увлекся воспоминаниями, что совершенно забыл окружающее, и холодный темный карцер, и цепи, и побои… Многое вспомнилось…

Вдруг послышался топот ног, щелканье замков, скрип ржавых петель открываемых железных дверей. Открылась и наша дверь. «Смирно!». В камеру вошел начальник вместе со свитой и начал своим ржавым металлическим голосом поучать:

— Две тысячи лет тому назад в этот день на землю явился Христос, заповедавший любить ближнего как самого себя… Вы мне не ближние, и я вас не очень-то люблю. Но… марш, сволочи, по камерам…

Кроме религиозности, орловским тюремщикам присущ был «квасной патриотизм» и ненависть к «жидам». Каждый надзиратель считал своим долгом дать еврею подзатыльник. Убийство евреев администрация ставила даже как бы в Заслугу. Каждый надзиратель имел привычку спрашивать:

— За что судился?

Если следовал ответ, что судился по политическому делу, начиналось избиение; если же отвечали, что за убийство еврея или за изнасилование женщины, надзиратель поощрительно хохотал и уходил, приговаривая:

— Ишь, чорт.

Раз нас повели в баню, и надзиратель Коцуруба, тупой и толстый хохол, обратился к одному заключенному аграрнику:

— Дорошенко. Ты за що судывся?

— Урядныка убыв, господин старший, — флегматично ответил Дорошенко.

— Ах ты, сволочь, — и рука Коцурубы поднялась для удара.

— Да вин був жид, — поспешил добавить смышленый Дорошенко… И рука надзирателя осталась висящей в воздухе…

Так в нашей жизни комическое перемешивалось с трагическим.

Комментарии

[1] Неточность автора. Орловская тюрьма получила статус каторжной только в 1908 г.

[2] В 1924 г. Верховный суд РСФСР вынес приговоры некоторым из этих бывших тюремщиков: Семашко-Солодовников получил 10 лет лишения свободы со строгой изоляцией, тюремный врач Рыхлинский (Гендлин называет его Рохлинским) — 5 лет лишения свободы со строгой изоляцией, Новченко — 3 года лишения свободы со строгой изоляцией условно. Через несколько лет были обнаружены и расстреляны Мацевич, фон Кубе, Калафута и другие, всего — 19 человек.

[3] Другую версию гибели Сапотницкого приводит Михаил Гернет, см.: Гернет М.Н. Режим и репрессии в Орловском каторжном централе (http://saint-juste.narod.ru/Orel_Gernet.html).

[4] Польская партия социалистов (Польская социалистическая партия) — революционная партия, созданная в 1892 г., в дальнейшем пережившая многочисленные расколы на националистические и интернациональные группы.

[5] Другой заключенный Орловского централа в своих воспоминаниях привел такой мартиролог: «Политический Мирошниченко, которого, как и всех прибывших из Новочеркасска 14 мая 1909 г., страшно избили во время дежурства помощника Александровского, на следующий же день пытался повеситься. Его сняли с петли, но он вскоре умер. В своей одиночке сжег себя Яковенко; помощник Анненков, прибежав на тревогу, бил его лежачего и полу-обожженного; на третий день Яковенко умер. Сергей Кудрявцев, снятый с петли и потом сошедший сума, а также и Петр Лютиков, накинувший на себя петлю и зверски избитый за это, — умерли вскоре в больнице. Удачно повесились и сняты были с петли уже холодными трупами: петербургский студент социал-демократ Сапотницкий, Маларчук, Грибанов, Курагин, Сикорский, Петр Судик (ночью повесился в шестой камере четвертого отделения), Степан Чередников (надел па шею веревку и закрутил ее деревянной ложкой), Бальцеровский, Фатеев, Михаил Новиков (чахоточный, выпоротый за участие в обструкции), Шубович, — список этот далеко не полон. Грабов бросился с лестницы и разбился насмерть. Зуев и Хинчук сбросились с верхней площадки и сильно искалечили себя. Невинно осужденный в бессрочную каторгу А. Розен, нещадно избиваемый, сбросился в июне 1909 г. через перила третьего этажа на асфальтовый пол, разбился, но остался жив. Он впал в тихое умопомешательство и через год умер, так и не приходя в сознание» (Генкин И.И. По тюрьмам и этапам. Пг., 1922. С. 173—174).

[6] Речь идет об одной из крупнейших экспроприаций периода Первой русской революции: 14 октября 1906 г. боевая дружина эсеров-максималистов совершила нападение в Фонарном переулке на карету с деньгами портовой таможни. Из 600 тыс. рублей было захвачено около 400 тысяч. Из 16 участников нападения двое погибли и 11 были схвачены и через два дня осуждены военно-полевым судом (из них 8 — на смертную казнь; на следующий день приговор приведен в исполнение). В списке участников ограбления Алексеев не значится, возможно, он проходил по второму процессу — «причастных к нападению». На этом процессе было осуждено 18 человек.

[7] Подробнее о работах в хлопко-трепальной мастерской, открытой в централе дельцом Граевским, см.: Гернет М.Н. Режим и репрессии в Орловском каторжном централе (http://saint-juste.narod.ru/Orel_Gernet.html).

[8] Гернет утверждает, что покушение на Ветрова было спланировано заранее, см.: Гернет М.Н. Режим и репрессии в Орловском каторжном централе (http://saint-juste.narod.ru/Orel_Gernet.html).

Опубликовано в книге: По тюрьмам. Сборник воспоминаний из эпохи первой революции. М.: Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев, 1925.

Комментарии Романа Водченко.

Гендлин Евгений Исаакович (1890—1956) — российский революционер, эсер, затем — большевик.

Участник Революции 1905 г. в Харькове. Был отправлен в ссылку в Олонецкую губернию, откуда бежал. После вторичного ареста в 1907 г. приговорен к каторге, которую отбывал в Орловском каторжном централе в 1908—1912 гг. После освобождения с каторги эмигрировал в США, где окончил Гарвардский университет.

После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию. Во время Гражданской войны — член Совета рабочих и солдатских депутатов в Харбине, затем — издательский работник. После Гражданской войны работал в советском посольстве в США, по возвращении в СССР — в Госиздате. В 1931 г. арестован, отбывал срок в Соловецких лагерях. В 1940 г. освобожден, работал в Карелии.

Автор воспоминаний «Записки рядового революционера» (М.—Л., 1926).