| Saint-Juste > Рубрики | Поддержать проект |

Аннотация

|

В Орловском каторжном централе понятие «тюремный режим» и понятие «система репрессий» неотделимы друг от друга. Это был тюремный режим, целиком, во всех деталях проникнутый жесточайшей, мучительной, циничной репрессией, которая обрушивалась царской тюремной администрацией на головы каторжан-заключенных. Когда перед нами развертываются кошмарные картины физических пыток и моральных истязаний, которым систематически подвергались заключенные в Орловском централе, невольно встает вопрос — почему, в силу каких условий мог возникнуть именно в Орле этот чудовищно-террористический режим. Ведь Орловский централ был всего лишь одной из рядовых «временных каторжных тюрем». Никто не вырабатывал для Орловского централа какого-то особого устава или положения, как то делалось для «Государевой тюрьмы» — Шлиссельбургской крепости до революции 1905 года. Наоборот, Главное тюремное управление направляло начальнику Орловского централа те же самые инструкции и «разъяснения», какими оно снабжало все остальные каторжные тюрьмы.

Спрашивается, в чем же заключалась причина, породившая именно в Орле этот страшный застенок, с полным основанием названный «камерой пыток».

Наше недоумение рассеется, если мы вспомним, что всякое дело решается прежде всего не предписаниями и инструкциями, а живыми людьми. А люди, которые создавали и определяли тюремный режим в Орле, люди, от которых в первую очередь зависело здоровье и жизнь заключенных — как уголовных, так и политических каторжан — отличались особыми качествами. Орловские тюремщики, если иметь в виду верхушку тюремной администрации в лице тюремного инспектора, начальника тюрьмы и его помощников, были не просто черносотенцами, которые не за страх, а за совесть служили царскому престолу. Это были люди, лично пострадавшие в большей или меньшей степени от революционной бури 1905—1907 годов. Эти люди питали звериную ненависть к революционерам и были буквально опьянены жаждой мести. Вот почему, если режим Орловского централа был чрезвычайно тяжел для уголовных каторжан, то он был неизмеримо ужаснее для политических.

|

Помимо этого, орловские тюремщики принадлежали к той категории людей, которые не боялись никаких нарушений закона, не боялись даже прямых преступлений, ибо были уверены в том, что за свои злодеяния они не понесут никакого возмездия, что их преступления не станут достоянием широкой общественной гласности, в результате чего они могут быть привлечены к ответственности.

Каковы же были те люди, которые, занимая соответствующие административные посты, вершили судьбы заключенных, которые либо покровительствовали, либо сами активно участвовали в создании и процветании «орловского режима»?

Первым среди этих палачей надо назвать орловского губернатора, шталмейстера высочайшего двора Андреевского, широко известного своей чудовищной жестокостью при усмирении аграрных беспорядков в Черниговской губернии в 1905 году.

Вторым был орловский тюремный инспектор фон Кубе, происходивший из прибалтийских немцев и, как подавляющее большинство прибалтийских баронов, люто ненавидевший даже всякий намек на революцию.

Наконец, третьим был начальник Орловской временной каторжной тюрьмы Мацевич, бывший ранее помощником начальника Полтавских арестантских рот. Мацевич как помещик пострадал сам от аграрных беспорядков, а его родной брат — мичман — был убит во время восстания в Черноморском флоте.

Мацевич приехал в Орел не один. Он привез с собою целую свору испытанных тюремных надзирателей, среди которых были и несомненные садисты.

Злой волей, бешеной классовой ненавистью и глубоким моральным падением этих тюремщиков был создан тот режим, который получил название «орловского».

Прошло не менее двух-трех лет со дня основания Орловского каторжного централа, пока страшные слухи о том, что творится за его стенами, стали распространяться среди широких слоев русского общества. Иначе обстояло дело в отношении того сравнительно узкого круга лиц, которые по своему служебному положению соприкасались с тюремным миром. Эти люди значительно раньше могли убедиться в полной справедливости русской пословицы, гласившей, что «добрая слава лежит, а худая — бежит». Худая слава об Орловском централе была широко распространена не только среди самих каторжан, но и среди служащих тюремного ведомства, а также среди конвойных команд, сопровождавших партии заключенных.

Многие из бывших орловских каторжан вспоминают, как конвоировавшие их солдаты, а иногда даже и офицеры предупреждали о страшной участи, ожидавшей их в Орле. Более мягкосердечные люди советовали каторжанам запасаться нательными крестами и проявлять полную покорность и беспрекословное подчинение тюремщикам, чтобы избежать истязаний.

|

Эти слухи и предупреждения были психологической подготовкой к «приятию» Орловской каторги. И все же эти рассказы не могли нарисовать перед глазами обреченных на муки людей того, что было уготовано для них в Орле.

Вот что пишет по этому поводу один из орловских узников, переведенный за «плохое поведение» из Пскова в Орел: «Я еще в Пскове привык к мысли, что мне придется попасть в условия несравненно худшие, но моя фантазия, несмотря на те отрывочные сведения, какие нами получались об Орле, даже в отдаленной степени не могла нарисовать картину, которая соответствовала бы Орловской действительности» [1].

Муки прибывших в Орловский централ каторжан начинались обычно сразу после того, как новая партия вступала на территорию чистого тюремного двора, на котором красовались даже цветочные клумбы. Но это первое впечатление об Орловском централе немедленно исчезало, как только начиналась «приемка» вновь прибывшей партии.

«Приемка» происходила обычно в бане. Эта процедура была организована в Орле с таким расчетом, чтобы, доставив заключенным невыносимые физические страдания, оглушить их и произвести потрясающее впечатление на их психику. Политических каторжан подвергали во время «приемки» особым моральным унижениям, глубоко оскорбляя их достоинство человека и революционера.

Оценивая «приемку» как мероприятие, которому сознательно было отведено важное место в режиме Орловского централа, один из бывших его узников, пробывший в Орле самый тяжелый период — с 1908 по 1912 год — пишет: «Приемка в орловском режиме играла главенствующую роль. Заключенный при приемке оглушался, и это оглушение продолжалось для одних до того времени, когда их в грубо сколоченном ящике отправляли на Троицкое кладбище, для других — когда им посчастливилось освободиться из каторги» [2].

«Приемка» в Орле неоднократно описывалась в воспоминаниях бывших орловских политкаторжан. Все эти описания в основном повторяют друг друга, расходясь лишь в некоторых деталях. Так, в одних случаях в избиениях заключенных принимал лично активное участие помощник начальника тюрьмы, руководивший «приемкой». В других — избиения производили только надзиратели, а помощник начальника тюрьмы присутствовал лишь в качестве наблюдателя при этих избиениях, которым подвергались заключенные по его прямому приказанию.

Чтобы дать советскому читателю конкретное представление о том, чем была «приемка» в Орле, мы ознакомим его с извлечением из одного документа. Этим документом является корреспонденция из Красноярской тюрьмы, датированная 15 октября 1909 г., которая была получена секретарем Главного правления социал-демократии Польши и Литвы Ледером и переадресована им одному из членов социал-демократической фракции Государственной думы.

Особое значение этот документ приобретает потому, что он был написан «по горячим следам» преступных деяний орловских тюремщиков непосредственно со слов каторжан, только что вырвавшихся из орловского ада.

Вот как описывается в этом документе «приемка» в Орловском централе: «Когда прибывает новая партия в Орел, всем прибывшим велят раздеться в бане совершенно, оставляя на себе только кандалы. Голых принимает один из шести помощников начальника, называя каждого отдельно. От них нужно пройти сквозь строй выстроившихся в два ряда надзирателей в количестве 20—25 человек в другую комнату за бельем. Помощник сопровождает каждого грозным “принять”, прибавляя иногда — “хорошего” или “дурного поведения”. Выстроившиеся надзиратели “принимают” тогда всех без исключения, кто кулаком, кто резиною, кто ногою. И горе тому, о ком помощник скажет “дурного поведения”, горе тому, кто почему-либо не понравился надзирателям, горе тому, кто недостаточно пассивно и трусливо принимает удары, горе тому, кто “рассуждает”, кто политический, кто еврей, кто не носит креста на груди, кто, наконец, оказывается достаточно ловким и сильным и сквозь строй слишком скоро пробегает. Тех хватают за кандалы, бросают на пол и лежачего бьют резинами, ногами и всем, что под руки попадает, до совершенной потери сознания жертвы. Потом отливают водой и на простынях уносят в госпиталь. Остальных ведут в одиночки, где каждый обязательно должен пробыть по крайней мере 14 суток. Здесь бьют и издеваются самым ужасным образом, здесь дрессируют арестантов на ходячие манекены. Каждый арестант должен быть послушным и покорным перед каждым надзирателем, как перед грозным всегда властелином жизни и смерти его; должен держаться тихо, как тень двигаться и отвечать может только как заведенная машина. Нельзя просить о чем-нибудь, не говоря уже о требовании. Все находятся под вечной безустанной, ни на минуту не прерываемой опасностью быть битым немилосердным боем — боем на смерть хорошо выдрессированными в этом отношении палачами» [3].

|

Воспоминания, посвященные описанию «приемки» в Орле, дают полное основание утверждать, что наиболее страшные по своей жестокости «приемки» надо отнести на первое полугодие существования Орловского централа. Что именно происходило в это время в стенах Орловской каторжной тюрьмы, установить точно не удалось. И только бытописатель Орловской каторги, воспроизведя кошмарную картину обычной «приемки» в Орле, глухо добавляет: «описанная мною “приемка” в тюрьме полное ничто в сравнении с приемкой партии, пришедшей в Орел на 4-й день пасхи 1908 г. из Екатеринослава» [4].

Документальные материалы Музея Революции СССР позволяют составить более отчетливое представление о «приемке» партии из 44 человек латышей и эстонцев, прибывших в Орел из Ревеля. 23 июля 1908 г. по свидетельству Карла Фрицова Заува, входившего в состав этой партии, все каторжане при «приемке» были жестоко избиты. Более других пострадали два матроса, которые были уведены в одиночные камеры, а оттуда в больницу. Через несколько месяцев они оба умерли, не перенеся побоев. Их трагическую судьбу разделил с ними Гуго Петерсон, прибывший с этой же партией и умерший также от побоев.

По словам Карла Заува, ко дню его выхода из Орла — 19 октября 1911 г. — из партии в 44 человека, с которой он прибыл в Орловский централ, по собранным им сведениям, в живых осталось менее 30 человек [5].

Останавливает на себе внимание сделанное попутно замечание Карла Заува о том, что избиения в Орле производились не только с разрешения начальника тюрьмы Мацевича, но и с ведома и попустительства тюремного инспектора фон Кубе. Это свое утверждение К. Заув обосновывает на высказываниях тюремных надзирателей. Последние в разговорах между собою в присутствии арестантов не только не скрывали этого факта, но даже как бы хвастали им. Старший надзиратель Задорожный прямо говорил, что при фон Кубе «чем больше бьешь, тем скорее заслужишь генеральское “спасибо” и повышение по службе».

Как уже упоминалось, после окончания «приемки» в бане наиболее изувеченных относили на простынях в больницу, других бросали на голый асфальтовый пол карцера, третьих помещали в одиночках. Пребывание, по крайней мере, в течение двух недель в одиночке являлось как бы обязательным карантином, который отбывали все только что прибывшие в Орел каторжане.

|

Одиночный корпус — новое красное здание — находилось на другом дворе, за особой оградой. Это четырехэтажное здание было построено по тому же типу, как «третий», или так называемый «народовольческий», корпус в Шлиссельбургской крепости. Камеры одиночного корпуса были расположены по двум продольным сторонам здания. Двери камер выходили не в коридор, а на узкие галереи, обнесенные невысокой решеткой. Пролет между двумя противоположными галереями одного и того же этажа зиял пустотой, так как потолочное перекрытие между галереями отсутствовало. В отличие от Шлиссельбурга этот пролет в Орле не был затянут сеткой, что способствовало неоднократным покушениям на самоубийство заключенных, бросавшихся с галереи третьего или четвертого этажа на асфальтовый пол нижнего этажа.

Маленькие камеры-одиночки выглядели чисто. Стены, выкрашенные желтой краской, не были исцарапаны, как это обычно наблюдалось в общеуголовных тюрьмах, где по установившейся традиции стены были обычно испещрены автографами уголовных. Глаз опытного заключенного, испытавшего прелести не одной царской тюрьмы, сразу замечал эту особенность Орловской одиночки, и узник делал отсюда правильный вывод, что режим в этой тюрьме очень строгий. Маленькое окно камеры было расположено высоко от пола, так что человек невысокого роста мог дотянуться до подоконника только рукой. Металлические стол и сиденье были наглухо приделаны к стене. Асфальтовый пол натирался мазутом и должен был блестеть как зеркало.

За две недели испытательного срока в одиночке заключенный должен был усвоить сущность Орловского режима и проявить свою готовность подчиниться ему.

В течение этих двух недель за заключенным особенно зорко следили и часто били. Сущность режима Орловского централа сжато и метко определил один из его узников, сказав, что «каждое явление каторжной жизни было умело использовано, дабы служить орудием новых мук» [6].

День заключенных начинался и заканчивался побоями, переходившими нередко в подлинные истязания. Эта мера воздействия на заключенных применялась по любому поводу, а иногда и без всякого повода в зависимости от настроения орловских палачей. Естественно, что не все заключенные были способны выдержать этот искус, и каждый месяц первых лет существования Орловского централа уносил новые жертвы. Одних забивали до смерти во время самой «приемки»; другие угасали постепенно в течение нескольких месяцев от перенесенных побоев на больничных койках; третьи кончали самоубийством, четвертые сходили с ума в результате систематических истязаний.

Действительная цифра погибших в Орловском централе за этот период неизвестна. Неизвестны также в большинстве случаев имена погибших, так как при массовых избиениях каторжане не успевали даже установить фамилии истязуемых. Официальная же тюремная статистика Орловского централа в этом отношении не заслуживает никакого доверия.

Необходимо отметить, что кончать жизнь самоубийством в Орле было нелегко. Кончали самоубийством преимущественно в одиночках, чаще всего в период «испытательного» срока, когда изувеченный организм и потрясенная психика заключенного могли легче примириться со смертью, чем с «приятием» или подчинением Орловскому режиму. Но эти самоубийства были обычно окружены тайной. Ведь даже сидевшие в соседних одиночках заключенные не знали чаще всего, кто является его соседом и как его фамилия. В условиях Орловского централа о перестукивании между заключенными не могло быть и речи не только потому, что это было бы вопиющим нарушением орловского режима, но и из боязни провокации и предательства со стороны неизвестного соседа.

И все же, несмотря на это, до орловских каторжан доходили и сохранились в их памяти имена нескольких самоубийц, так же как и некоторые особенности обстановки, при которых разыгрывались эти трагические события, бывшие заурядным явлением в жизни Орловского централа в начале его существования.

Сведения об этих орловских трагедиях дошли до определенных общественных кругов благодаря эмигрантской печати. В ноябре 1913 года в парижской газете «Будущее» в двух номерах подряд — № 46 и № 47 — были опубликованы две статьи на эту тему. Первая статья была озаглавлена «Самоубийства в Орловской тюрьме», вторая — «Жертвы Орловского централа», посвященная каторжанам, забитым насмерть, умершим в больнице от нанесенных им побоев и лишившимся рассудка в результате истязаний.

Этим статьям газета предпослала заявление, в котором сообщала, что ею получено обстоятельное описание жизни политзаключенных в Орловской тюрьме, сделанное известным русским писателем.

Газета выражала сожаление, что лишена возможности опубликовать эту рукопись полностью.

Вместе с тем газета предупреждала своих читателей, что официальное сообщение Главного тюремного управления о том, что за 1909 год во всех тюрьмах Орловской губернии было только шесть случаев самоубийств, совершенно не соответствует действительности. Эта официальная статистика в корне опровергалась свидетельскими показаниями бывших орловских заключенных, категорически утверждавших, что в одном только Орловском централе самоубийства насчитывались десятками.

Если мы учтем, что, по словам орловских узников, врач Орловского централа Адам Рыхлинский всех каторжан, умерших от побоев, зачислял в категорию умерших от «пневмонии», будет не трудно объяснить происхождение этой фиктивной официальной статистики.

О действительном количестве самоубийств в Орловском централе свидетельствуют, в частности, документы из дела, обнаруженного в фонде Орловского губернского правления по тюремному ведомству № 216, под наименованием «Наряд переписки о происшествиях в местах заключения Орловской губернии за 1909 г.». В этом деле донесения о самоубийствах и покушениях на самоубийство в Орловском централе встречаются через каждые два-три листа [7].

Переходя к конкретным случаям самоубийств в одиночках Орловского централа, газета особо останавливалась на двух именах — Яковенко и Сапотницкого.

О самоубийстве Яковенко орловские каторжане узнали случайно. Яковенко, сидевший в одиночной камере № 93, покончил с собой в июне 1908 года, то есть на третьем месяце функционирования этой каторжной тюрьмы, опрокинув на себя горящую лампу с керосином. Спасти его не удалось. Никаких других сведений о погибшем товарище и о причинах, побудивших несчастного избрать такой мучительный вид смерти, каторжане получить не могли.

Иначе обстояло дело с Сапотницким, которого некоторые узники, доверяя ложной версии тюремщиков, ошибочно причисляли к самоубийцам. В действительности Сапотницкий был забит насмерть орловскими палачами, которые затем инсценировали его самоубийство, чтобы избежать ответственности за это преступление.

Альберт Борисович Сапотницкий, студент Петербургского университета, был активным членом Петербургской военной организации РСДРП (большевиков). Как и ряд других членов Петербургской военной и боевой организаций большевиков, Сапотницкий был предан провокатором Бродским. Но судился Сапотницкий не с товарищами по военной организации, а по другому процессу, по которому обвинение инкриминировало ему роль связиста между думской социал-демократической фракцией и Петербургской военной организацией большевиков.

Сапотницкий был приговорен к 5 годам каторги, которую он начал отбывать во Владимирском централе. Здесь ему удалось установить тайные сношения с волей, и он лелеял надежду на организацию побега. Но его письмо, отправленное товарищам на волю, было перехвачено и попало в руки тюремщиков. Немедленно последовала кара: по телеграфному распоряжению Главного тюремного управления он был назначен к переводу в Орловский централ.

Сапотницкий был евреем, и, кроме того, в его статейном списке стояла отметка о том, что он пытался бежать. Этого было совершенно достаточно для того, чтобы предвидеть, какой страшный удел ожидает его в Орле. Мы не располагаем сведениями о том, при каких условиях происходила «приемка» в Орле той партии, с которой прибыл Сапотницкий 11 июля 1909 г. Но что было потом, нам хорошо известно. Об этом рассказал «С. Ф.» (Самуил Файнберг) в письме, которое было опубликовано в № 46 за 1913 год газеты «Будущее» [8].

Вот что сообщал автор этого письма о пребывании Сапотницкого в Орловском централе:

«Встретились мы с ним в Москве на пересылке. Там же мы впервые услышали об ужасах Орла. В Орле я встретился с ним через две недели после нашего прихода туда, когда мы, отбыв карантин, вышли на “прогулку”, или, вернее, на гоняние по шагистике, вздвоиванию рядов и пр., и пр.

Альберт был бледен. Лицо его было изжелта-синее, буквально измученное; избитое, кривая усмешка трогала губы, когда он говорил мне: “Как дальше жить будем, не знаю, черт знает что творится. Меня уже били четыре раза после «приемки»” (разговор этот происходил в конце июля).

...Видел я его раз в коридоре, когда мы еще не стали выходить на прогулку. Я шел в контору — он расписывался на денежной повестке. Меня поразил его вид. Он мне показался постаревшим на несколько лет. Я не могу Вам описать его лица — это сплошной ужас, разлитый в чертах этого лица, на котором горели два больших, тревожных, испуганно поглядывавших глаза» [9].

Письмо заканчивалось сообщением, что о смерти Сапотницкого автор узнал от уголовного Карпова. Последний был вызван на допрос к следователю, чтобы выяснить, знал ли он Сапотницкого и не говорил ли ему Сапотницкий что-либо по поводу задуманного им самоубийства. Карпов удостоверил свое знакомство с Сапотницким, поскольку шел с ним в Орел в одной партии. Относительно же намерения Сапотницкого покончить с собою отозвался полным неведением.

Начальник Орловского каторжного централа Мацевич, представляя рапорт в Орловскую губернскую тюремную инспекцию 30 июля 1909 г., то есть на следующий день после смерти Сапотницкого, докладывал, «что во время содержания, а равно в день самоубийства он (Сапотницкий) не проявлял никаких признаков душевного состояния, а был на прогулке и вообще вел себя так, что не было повода заподозрить его в намерении покончить жизнь самоубийством» [10].

Но если начальник тюрьмы Мацевич утверждал, что за свое 18-дневное пребывание в Орле — с 11 по 29 июля 1909 г. — Сапотницкий не проявлял «никаких признаков душевного состояния», то тюремный врач Рыхлинский стремился доказать другое. В своем донесении орловскому тюремному инспектору Рыхлинский сообщал, что на следующий день после смерти Сапотницкого, то есть 30 июля, в 10 часов утра он «вследствие официального отношения пристава 3-й части г. Орла» произвел осмотр трупа в присутствии полицейского чиновника и понятых, причем не было обнаружено ни малейших признаков насилий со стороны других лиц. Тот факт, что не было произведено вскрытия, Рыхлинский мотивировал тем, что для него не было никакого сомнения в том, «что смерть Сапотницкого произошла вследствие самоповешения».

Но оба эти документа, исходящие от представителей тюремной администрации, не внушают доверия и идут вразрез с прочно утвердившейся версией среди каторжан, согласно которой Сапотницкий пал жертвою жестоких истязаний тюремщиков. И эта версия имела своим источником не только того уголовного, который лично помогал надзирателям извлечь из петли труп Сапотницкого и который собственными глазами видел его истерзанное в результате побоев тело.

Истинную причину смерти Сапотницкого подтвердил политическому каторжанину П. К-ину один из старших надзирателей. Желая внушить П. К-ину необходимость безропотного повиновения и беспрекословного подчинения орловскому режиму, этот надзиратель со свирепой злобой говорил: «Мы знаем, что по закону бить не дозволяется. Думаешь, не знаем. Знаем, брат, прекрасно знаем. Да закон-то у нас в кармане: что хотим, то и делаем с ним. Понимаешь? Хотим — его съедим, хотим с чаем выпьем. Знаешь, наверное, Сапотницкого? Ваш, петербургский. Вот так же приехал сюда и ну здесь зазнаваться, свои порядки устанавливать. Кто я? Да что? Я, де, судился с Государственной думой... Меня не смей тронуть... Что же думаешь? Забили голубчика, на тот свет отправили. И хоть бы что... Сапотницкий лежит себе теперь и ни гу-гу, не шевелится. Вот то же и с тобою будет. А то ты тоже, наверное, думаешь, что, дескать, я политический, меня не смеют тронуть. Бить, де, не полагается... Наплевать нам на это. Забьем и только, до смерти забьем, слышишь?» [11].

Потребовалось всего 18 дней пребывания Сапотницкого в Орловском централе, чтобы оборвалась прекрасная жизнь этого молодого большевика, беспредельно преданного делу пролетарской революции. А сколько подобных трагедий, окутанных глубокой тайной, разыгралось в эти годы в одиночках Орловского централа, могли бы рассказать только безвестные могилы на Троицком кладбище, где хоронили каторжан. Но лживые диагнозы врача Рыхлинского покрывали преступления тюремщиков, увеличивая лишь цифры заболевших и умерших от туберкулеза.

Самоубийства происходили и в общих камерах, но значительно реже, чем в одиночках. Объяснялось это, во-первых, тем, что человек, прошедший через муки и истязания двухнедельного карантина в одиночке и не покончивший с собой там, был психологически более способен если не «примириться», то в какой-то степени «приять» режим Орловской каторжной тюрьмы. Во-вторых, покушение на самоубийство в общих камерах встречало обычно сопротивление со стороны уголовных. Последние не без основания опасались, что за самовольный уход из жизни их сокамерника будет в ответе и подвергнется жестокой расплате вся камера.

В исключительной обстановке произошло самоубийство в июне 1908 года в одной из общих камер главного корпуса Орловского централа. Об этом трагическом событии поведала миру газета «Будущее» (1913 г., № 46). Этот факт подтвердили затем и орловские мемуаристы. Жертвой Орловской временной каторжной тюрьмы был на этот раз политкаторжанин Иван Судых, арестованный в Прибалтийском крае и приговоренный к пожизненной каторге. Иван Судых сидел в шестой камере четвертого отделения. У него не было, по-видимому, даже проблеска надежды вырваться когда-либо из орловского ада, и он покончил расчеты с жизнью с ведома и согласия всех заключенных, сидевших вместе с ним в одной камере.

Общая смертность заключенных в первый период существования Орловского централа была так велика, что смутила даже Главное тюремное управление. Была назначена специальная комиссия для выяснения причин этого явления. На заседании комиссии 10 сентября 1909 г. орловский тюремный инспектор фон Кубе доложил, что в настоящее время при среднесуточном количестве в 1000 заключенных 100 человек больны туберкулезом. С 1 января 1909 г. умерло от чахотки 60, а от других болезней — 10 человек. В исправительно-арестантских отделениях туберкулез наблюдался редко. Комиссия признала необходимым увеличить прогулку заключенных с получаса до 1 часа 30 минут, для чего было разрешено увеличить штаты надзирателей на 10 человек [12].

Как мы увидим ниже, увеличение времени прогулки заключенных вряд ли могло иметь благотворное влияние на их здоровье, так как прогулка в Орле превращалась в новую пытку для каторжан.

С переходом в общую камеру начиналась новая полоса жизни орловского каторжанина. Теперь он получал право на прогулку, писание писем — один раз в месяц, на свидание через две решетки с близкими родными — также один раз в месяц, выписку продуктов на 4 р. 20 к. в месяц и вместе с тем был обязан выполнять работу по назначению и усмотрению тюремного начальства.

Общие камеры были различны по своему объему, но всегда переполнены сверх нормы, в них сидело от 17 до 40 человек. Однако самое тяжелое было не в этом переполнении, а в том, что политических каторжан сознательно изолировали друг от друга. Их сажали по нескольку человек в камеру, где все остальные были уголовные. Кроме того, распределяя каторжан по камерам, тюремщики старались в каждую поместить двух-трех предателей и шпионов, которые постоянно доносили надзирателям на заключенных, сидевших с ними в одной камере.

Вот как описывает положение политкаторжан в общих камерах Орловского централа корреспонденция из Красноярской тюрьмы от 15 октября 1909 г.: «Система доносов среди арестантов приняла угрожающие размеры. Взаимное недоверие и страх быть избитым или даже убитым доведены до того, что арестанты, сидя в одной камере, не знают друг о друге, за что сюда попали, откуда и кто они такие, сидят вместе с палачами и доносчиками» [13].

|

Избиения в общих камерах, по воспоминаниям бывших орловских узников, производились регулярно два раза в день — при утренней и вечерней поверке. При этом изобретательность палачей буквально не знала предела.

Утром выпускали на «оправку» сразу всю камеру на пять-шесть минут, несмотря на то, что в уборной имелось всего три места. За такое короткое время все «оправиться» не успевали, а запоздавших жестоко били. При осмотре одежды в одном случае били за то, что к брюкам пришита только одна пуговица, на следующий день за то, что пришито две. Били за то, что заключенный делал заявление о своем недомогании, и за то, что у него здоровый вид. Били за принадлежность к не русской национальности и за то, что русский пошел против своего царя. Били в одном случае за отсутствие креста на шее, а в другом — за то, что крест есть. И особенно жестоко били бывших военных и лиц, осужденных за покушение на представителей тюремной администрации.

Заключенных в общих камерах, не ходивших почему-либо на работы, среди дня выгоняли на прогулку, которая совершалась во дворе по кругу. Выстроившись по четыре человека в ряд, заключенные в кандалах, под команду надзирателей должны были заниматься шагистикой. Не понимавшие русского языка и не знавшие военного строя становились объектом жестоких избиений. Прогулка вместо отдыха превращалась в новую пытку для узников Орловского централа.

По праздникам заключенные на работы не ходили, но зато были обязаны посещать православную церковь по наряду, без различия вероисповеданий. За уклонение от этой повинности — снова побои. Но самое кошмарное, что несли с собой праздники, — это обязательные повальные обыски в камерах. Не бывало такого случая в жизни Орловского централа, когда бы эти обыски не сопровождались зверским избиением не только отдельных каторжан, уличенных в сокрытии запретных предметов, но и всей камеры в целом.

Малейшая попытка защититься и оказать сопротивление палачам вызывала у них звериную ярость и кончалась для заключенного в лучшем случае карцером, в худшем — таким избиением, после которого его на одеяле относили в больницу.

Позднее, при втором начальнике Орловской тюрьмы, Синайском, стало широко применяться, кроме того, телесное наказание заключенных. Теперь можно было на «законном основании» калечить людей и забивать их почти до смерти розгами, как то было, например, с политкаторжанином, бывшим матросом Черноморского флота Симоненко.

Спрашивается, вызывал ли такой режим Орловского централа в течение первых лет его существования если не массовый, то хотя бы групповой протест, как это было бы, вероятно, в другой тюрьме? На этот вопрос можно дать категорически отрицательный ответ. Самые разнообразные источники дают по этому поводу совершенно совпадающие указания. Вот, например, что пишет автор письма из Красноярской тюрьмы: «Попыток протеста или борьбы с таким режимом нет, это не удивительно при выработанном таким режимом психологическом состоянии заключенных и при уверенности, что всякий более активный и энергичный протест вызовет не только собственную мучительную смерть, но и ужасную резню во всей тюрьме, что орловская администрация ни перед чем не остановится» [14].

Один из членов инициативной группы, организовавший сбор мемуаров бывших орловских политкаторжан 1909—1910 годов, Дьяконов пишет в своих воспоминаниях: «Никаких жалоб, заявлений, даже просьб никто из заключенных при посещении тюрьмы высшей администрацией или чинами прокурорского надзора не подавал, ибо все знали, что сейчас же лишь только закроется дверь за уходящим начальством, заявлявший будет избит самым немилосердным образом... Помню при посещении тюрьмы, кажется, начальником Главного тюремного управления один старик-каторжанин обратился к нему с просьбой о расковке, ссылаясь на болезнь и на то, что он кандальный срок окончил и по уставу о ссыльных подлежит расковке. Начальник Главного тюремного управления приказал Мацевичу расковать его. Лишь только начальство стало выходить за дверь и в камере остались помощник начальника тюрьмы граф Сангайло с надзирателями, они избили этого старика. Уходя, Сангайло сказал: “До конца срока раскован не будешь”. И сколько помню, до моего ухода из тюрьмы, он был закован.

|

Во время обхода тюрьмы инспектором Э. фон Кубе в больнице больной каторжанин по фамилии Шевченко поднялся с койки, стал на колени и обратился к инспектору: “Ваше превосходительство, защитите, убивают”. Сопровождавший инспектора начальник тюрьмы Мацевич ударил Шевченко по лицу, и два достойных охранителя вышли из палаты. Избивая, заключенных заставляли отказываться от того, что их били. Изобьют, а потом вызовут в коридор и спрашивают: “Тебя били?” Если заключенный говорит, что били, его бьют до тех пор, пока он после такого вопроса не скажет — “нет, меня никто не бил”» [15].

Непосредственными исполнителями всех этих зверств были обычно темные, невежественные надзиратели. Активное участие в избиениях принимали иногда и некоторые помощники начальника тюрьмы. Но подлинными творцами и вдохновителями орловского режима были люди, занимавшие значительно более высокие посты. Все бывшие узники Орловского централа согласно свидетельствуют о том, что инициатива исходила прежде всего от орловского губернского тюремного инспектора Эрнеста фон Кубе. В полном контакте со своим непосредственным начальством действовал начальник тюрьмы Мацевич.

Вот что рассказывает в своих воспоминаниях один из пострадавших, имевший случай лично убедиться в том, какова была подлинная роль фон Кубе в создании орловского режима. Вскоре после того, как в печати появилась заметка с разоблачением орловских порядков, подписанная Дьяконовым и московским большевиком Ждановым, Дьяконов был вызван вечером после поверки в контору. Дело происходило в июне 1909 года. В кабинете начальника, куда привели Дьяконова, сидел фон Кубе, обратившийся к заключенному с вопросом, били ли его за время пребывания в Орловском централе. Не обращая никакого внимания на утвердительный ответ Дьяконова, фон Кубе протянул ему лист бумаги, на котором стояло опровержение от имени пострадавшего, и предложил ему подписаться. Дьяконов категорически отказался. Повторив свое предложение, фон Кубе предостерегающе заметил, как бы заключенный не пожалел о своем отказе. Получив вторичный отказ, фон Кубе приказал увести заключенного и продолжал разговор с помощником начальника тюрьмы Сангайло уже шепотом.

На следующий же день с утра началось нещадное истязание Дьяконова. Его вызывали в коридор, сбивали с ног, били «в душу» (что означало в область сердца). Эти систематические избиения продолжались в течение трех дней. Наконец, истязуемый не выдержал. Перед ним встала дилемма — или отказаться от показания, что его били, или умереть. Желание жить взяло верх, и он подписал опровержение [16].

Жданов избавился от этих мук только благодаря тому, что был переведен в это время из Орла в другую тюрьму.

Помимо избиений арестантов, которые производились вопреки прямому запрещению закона, орловская тюремная администрация широко пользовалась «законными» методами воздействия на непокорных и провинившихся каторжан. Такими законными видами наказания согласно тюремному уставу были карцер и телесное наказание розгами. И та, и другая меры наказания, если они применялись к заключенному через короткие промежутки времени или к человеку с подорванным и ослабленным организмом, нередко приводили к смертельному исходу. Бывали среди политических заключенных и такие люди, для которых телесное наказание было равносильно смертному приговору, о чем они прямо предупреждали своих мучителей.

Особенно тяжело было положение душевнобольных, которых, вместо того чтобы отправить в специальную больницу, продолжали содержать в орловском застенке. Издевательства над ними принимали иногда такую форму, которая могла быть подсказана только извращенным воображением палача-садиста. Несчастных заставляли есть всякую гадость, насмешками и издевательствами доводили их до полного умоисступления, а затем, подвергнув наказанию розгами, бросали в карцер.

Чтобы не быть голословными, приведем два документа, извлеченных из архива Орловской губернской тюремной инспекции. Оба относятся к уголовному каторжанину Филиппу Пикину.

Первым документом является так называемая штрафная ведомость «О ссыльно-каторжном Филиппе Иванове Пикине, он же Лусик, по внешнему виду 25 лет. Осужден за побег после приговора на 12 лет каторги за удар по голове односельчанина смертельно» [17].

Штрафная ведомость составлена на основании выписки из книги дисциплинарного взыскания. Она охватывает период с 5 октября 1912 г. по 13 мая 1915 г. и отражает те «законные» меры взыскания, которым подвергался Филипп Пикин за время своего пребывания в Орловской каторжной тюрьме.

Выписка из книги дисциплинарного взыскания

| 5/X—1912 г. | Кричал в одиночке, требуя горячей пищи, называя «кровопийцем» отделенного | Темного карцера и светлого 7 суток |

| 7/II—1913 г. | Громкий разговор, смех в камере, грубые ответы надзирателю | Темный карцер 7 суток |

| 18/II—1913 г. | За ложное заявление: дали грязную воду пить | Темный карцер 5 суток |

| 18/V—1913 г. | Ложное заявление о болезни, грубость врачу | Темный карцер 7 суток |

| 28/V—1913 г. | То же самое в других выражениях | Темный карцер 7 суток |

| 29/VII—1913 г. | Ослушание приказания, обругал «подлецом» надзирателя, разговаривал, «повысив тон»... «поднял беспричинный крик» | Розги, 35 ударов |

| 4/III—1914 г. | Требования незаконные и в грубой форме | Темный карцер 14 суток |

| 6/III—1914 г. | Сидя в карцере, посланный вынести «парашу», бросил ее в надзирателя, оборвав шашку у другого | Розги, 35 ударов |

| 7/III—1914 г. | Сидя в карцере, начал беспричинный крик: «Товарищи, помогите». Взошли чины администрации. Надзирателю... «откусил ногтевую фалангу пальца правой руки», а другого дважды по голове ударил | Возбуждено преследование |

| 14/III—1914 г. | За смотрение в окно при прогулке арестантов. Передавал что-то знаками | Темный и светлый карцер 14 суток |

| 20/IV—1914 г. | Кричал и бил в дверь | 35 розог и ручные кандалы |

| 10/V—1914 г. | Бросил в «волчок» в глаза надзирателю пыль. На угрозы, что за это начальник накажет, ответил: «Пусть попробует, я подниму крик в корпусе» | Темный карцер 14 суток |

| 17/III—1915 г. | Дерзкое обращение | Светлый карцер 30 суток |

| 13/V—1915 г. | Грубое обращение с надзирателем | 10 суток карцера |

Штрафная ведомость Филиппа Пикина поражает обилием и тяжестью взысканий, которые применялись к заключенному за срок менее чем в три года. Но эта ведомость приобретает поистине зловещий характер при ее сопоставлении с другим документом, взятым из того же архива Орловской губернской тюремной инспекции. Этим документом является справка врача от 2 марта 1916 г. № 57, выданная начальнику орловского исправительно-арестантского отделения, следующего содержания: «Арестант Филипп Пикин, по моему мнению, совершал постоянно нарушения порядка в тюрьме под влиянием расстроенного душевного состояния и нервности» [18].

К этой справке сделано добавление о том, что врачебное управление признало Пикина 28 апреля 1916 г. душевнобольным и что 31 мая 1916 г. он умер от туберкулеза легких.

Итак, душевнобольного человека, который, по свидетельству врача, «совершал постоянно нарушения порядка в тюрьме под влиянием расстройства душевного состояния и нервности», не только держали около четырех лет в каторжной тюрьме, но за 2 года 7 месяцев — с 5 октября 1912 г. по 13 мая 1915 г. — подвергли 14 раз дисциплинарным взысканиям. За это время он был трижды наказан розгами, получая каждый раз по 35 ударов; восемь раз сидел в темном карцере — из них три раза по 14 суток и четыре раза — в светлом, причем один раз в продолжение 30 суток. И лишь за месяц до того, как смерть-избавительница прервала скорбный жизненный путь несчастного, врачебное управление вынесло официальное постановление, которым признало Пикина душевнобольным.

Такая трагическая судьба выпала на долю не одного Филиппа Пикина. Ее разделили с ним многие политические и уголовные каторжане, чья нервная система и рассудок не были в состоянии выдержать искуса орловского режима. Разница была лишь в том, что многие из них кончали жизнь самоубийством или умирали от туберкулеза, в результате избиений и длительных отсидок в темном и светлом карцере, не дождавшись официального признания своей душевной болезни врачебной комиссией.

Чтобы дать законченную картину особенностей орловского режима, ее необходимо дополнить еще несколькими последними штрихами. Для этого придется упомянуть о своеобразном развлечении, которое доставляли себе некоторые тюремные надзиратели, всячески попирая чувство собственного достоинства заключенных. С этой целью из камеры в коридор вызывались два арестанта, которым предлагалось плевать друг другу в лицо или же целовать руки своих палачей. Вслед за отказом заключенного выполнять подобные требования следовало, конечно, жестокое возмездие.

Были среди надзирателей и любители забавляться «спортом». От скуки во время дежурства они развлекались тем, что бились друг с другом об заклад — на бутылку водки, что с одного удара будет сбит с ног самый крепкий и здоровый на вид каторжанин. Обреченную жертву вызывали из камеры в коридор, и, разумеется, как бы ни кончалась эта спортивная потеха, в ответе был заключенный, которого избивал от злобы проигравший надзиратель.

Жестокой изобретательности орловских палачей-тюремщиков действительно не было предела.

Как уже говорилось выше, в Орловском централе были различные мастерские [II].

Условия работы в этих тюремных мастерских, не подчиненных фабричному надзору, были очень тяжелы. Рабочий день продолжался там 10, а иногда даже 12 часов, нормы выработки были высоки, а расценки очень низки. Но, несмотря на это, часть каторжан, среди которых были и политические, безропотно шла туда на работу. Это объяснялось тем, что работа в мастерских для большинства заключенных, не имевших никакой материальной поддержки с воли, была единственным источником получения хотя бы мизерного вознаграждения в размере нескольких рублей в месяц для выписки продуктов и особенно табаку.

Особое положение среди тюремных мастерских занимала, как нам уже известно, хлопко-трепальная мастерская, принадлежавшая подрядчику Граевскому. Несмотря на то, что эта мастерская была расположена не в тюремном здании, а на дворе под навесом, санитарные условия «на хлопках» были таковы, что каждому проработавшему в этой мастерской в течение нескольких месяцев было гарантировано заболевание туберкулезом. Страдания каторжан, которые работали «на хлопках» и в продолжение долгого рабочего дня были вынуждены дышать вреднейшей пылью, усугублялись безмерной жестокостью надзирателей.

Чаша страданий заключенных, наконец, переполнилась.

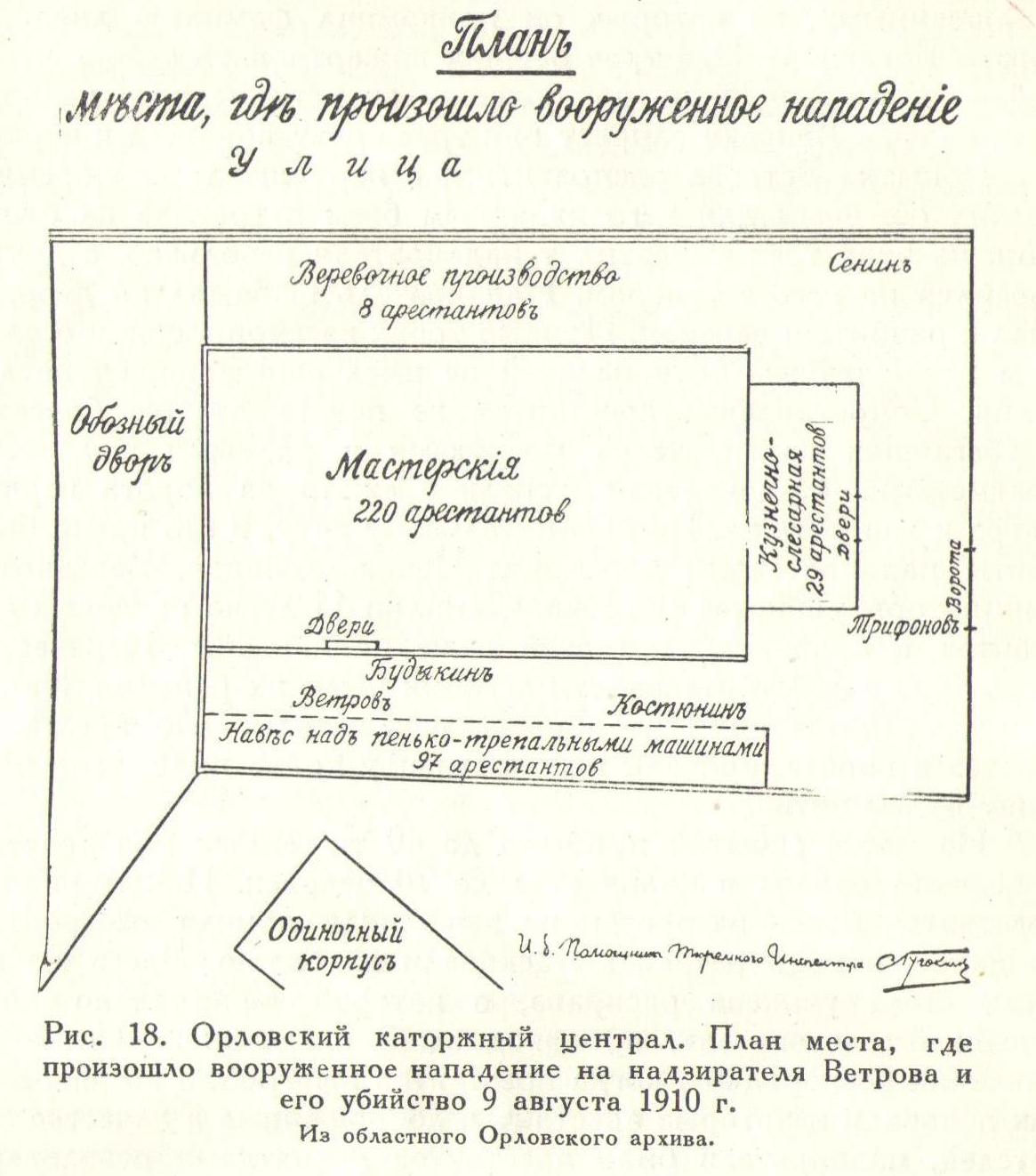

День 9 августа 1910 г. стал днем кровавой драмы, завершившейся процессом над группой заключенных, убивших особенно неистовствовавшего в истязаниях тюремного надзирателя Ветрова.

Московский военно-окружной суд на выездной сессии в Орле рассматривал с 18 по 21 января 1911 г. дело о 13 каторжанах, содержащихся во временной Орловской каторжной тюрьме. Этими каторжанами были: Матвеенко, Исаев, Привалов, Фудим, Красиков и др. Всем им было предъявлено тяжкое обвинение, грозившее на основании положения об усиленной охране и ст. 279 XXII книги Свода военных постановлений смертной казнью. Они обвинялись в попытке массового побега из тюрьмы, в совершении убийства и ранений тюремных надзирателей (ст. 1459 Уложения о наказаниях).

Заседания суда происходили в одном из помещений временной каторжной Орловской тюрьмы и продолжались четыре дня. На суд вызывались в качестве свидетелей 15 чинов тюремной администрации и 22 арестанта. Военный суд признал доказанными факты насилия над чинами тюремной администрации, но не доказанным, что обвиняемые по предварительному соглашению в целях массового побега совершили насилие над стражей. Все 13 обвиняемых были признаны невиновными и оправданы. Этот оправдательный приговор произвел настоящую сенсацию. В практике военных судов едва ли найдутся другие случаи оправдания подсудимых, когда обвинительный акт предъявлял обвинение к арестантам, уже отбывавшим наказание, и когда потерпевшими являлись чины тюремной администрации.

Оправдательный приговор военного суда получал особое политическое значение. Обстоятельства сложились так, что оправдание подсудимых каторжан являлось вместе с тем осуждением чинов администрации временной Орловской каторжной тюрьмы. Нужны были совершенно исключительные условия для такого необычного приговора военного суда. Оправдательный приговор московского военно-окружного суда 21 января 1911 г. уже при самом царизме выявил преступную деятельность всей администрации Орловской каторжной тюрьмы. Правда, суд не вынес добавочное постановление о расследовании незаконных действий орловских тюремщиков. Этого, впрочем, от него нельзя было и ожидать.

Известны две версии убийства тюремного надзирателя Ветрова. Одна из них дана в обвинительном акте военного суда, а другая — в воспоминаниях очевидца — политического каторжанина.

Обвинительный акт установил обстоятельства убийства Ветрова по показаниям тюремного надзирателя Костюнина. По его словам, он услышал крик Ветрова: «Братцы, бьют», — а затем увидел его, бегущего с разбитой головой и преследуемого арестантом Ионовым.

По другой версии, согласно воспоминаниям одного политического каторжанина, убийство было заранее задумано тремя заключенными, из которых он припомнил фамилию лишь одного — Богданова. Эти трое решили пожертвовать собою, чтобы избавить товарищей по заключению от ненавистного надзирателя-палача. Вопреки запрету они трое сразу подошли к параше.

|

Попытка Ветрова расправиться с нарушителями тюремных правил обычным для него кулачным боем встретила их отпор: один из этих трех выхватил у надзирателя револьвер, а другой бросился на него с топором. Надзиратель выбежал во двор, но упал с разбитым черепом. Призыв троих заговорщиков к остальным заключенным бить палачей не имел ожидавшихся последствий. Сопротивление арестантов не пошло дальше бросания в убегавших надзирателей молотками и разными железными предметами. Надзиратели успели убежать за ворота первого двора и запереть их. По обвинительному акту, в это время были убиты надзирателями арестанты Ионов, Ляшков, Богданов — инициаторы убийства Ветрова. Фамилии 11 легко раненных арестантов в обвинительном акте даже не названы. Неизвестно, насколько в действительности легкими были их ранения. Надзиратели, спрятавшиеся за ворота, показывали, что арестанты, ломясь в ворота, кричали им: «Вы нашу кровь пили, теперь мы вашу будем пить».

На место событий прибыло до 40 тюремных надзирателей и военная охрана в количестве до 70 человек. Попрятавшиеся арестанты, боясь расправы, не выполняли приказ выстроиться на дворе, и надзиратели вытаскивали их силою. Здесь же над ними была учинена расправа, о которой официально донес судебный следователь, производивший следствие: «После подавления беспорядков, когда арестантов выстроили во дворе, то, как показали некоторые арестанты, допрошенные в качестве свидетелей, надзиратели били арестантов рукоятками револьверов по голове, причинив им раны. Кроме того, на следующий день, то есть 10 августа, одному арестанту при расспросах его о беспорядках причинена была надзирателями рана на голове ударом ключей» [19].

В печати были опубликованы воспоминания бывшего узника Орловского централа Данцскеса, пережившего ужасы 9 августа 1910 г. Он писал: «Началась дикая, кровавая расправа над нами, оставшимися в живых: скомандовали всем вылезать из прикрытия и скорее строиться подвое. Мы вышли, хотели строиться, но этого нам не дали и начали бить револьверными дулами, шашками, просто кулаками, топтали ногами, грозили убить всех на месте. Мы мечемся, словно затравленные звери, но нас догоняют взбесившиеся палачи, и удары так и сыплются... Я и теперь не могу вспомнить без содрогания этот ужасный момент.

Наконец, построились, стоим, не шевелясь, затаив дыхание: в воздухе что-то зловещее: десятки револьверных дул направлены на нас. Ужас...» [20].

Показания заключенных об избиениях их тут же, на дворе, надзирателями лишь в слабой степени отражали начавшуюся зверскую расправу над ними. Прямо со двора часть их была рассажена по карцерам и 26 человек высечены розгами. Телесному наказанию были подвергнуты 7 человек за попытку передать на волю письмо с описанием события 9 августа, истязаний заключенных [21].

В числе наказанных розгами за участие в беспорядках оказались все каторжане, преданные военному суду, оправдавшему их за недоказанностью участия в этих беспорядках. Таким образом, как выяснилось, были высечены совсем невинные. В тюремной политике действовало правило, как раз обратное поговорке: «лучше недосолить, чем пересолить». Если «пересол» оказывался на арестантской спине, то в этом не было никакой беды. Недаром Главное тюремное управление уже через две недели после кровавого усмирения арестантов в особой бумаге от 23 августа, адресованной орловскому губернатору, с чувством удовлетворения писало, что быстрое усмирение «вновь доказывает хорошую дисциплину среди администрации и надзора Орловской каторжной тюрьмы». Однако Орловская тюремная администрация не смогла сохранить в тайне события 9 августа, несмотря на порку арестантов за попытку переслать на волю описания этих событий. До широких слоев русской общественности эти известия дошли.

Сообщения о них появились и в заграничной печати. В подробностях выяснялся произвол орловских тюремщиков. Главное тюремное управление было обеспокоено возможностью соответствующего запроса в Государственной думе и перспективой неполучения «отличившимися» надзирателями обещанных наград. Поэтому оно поспешило осведомиться у орловского губернатора, не было ли таких «обстоятельств, которые могут вызвать временную приостановку или полную отмену представления надзирателей к наградам» [22].

В предвидении такого запроса в Думе Главное тюремное управление позаботилось подобрать доказательства правильности действий орловских тюремщиков. Так, оно обращало внимание орловского тюремного инспектора на необходимость выяснить, в чем именно выразилось общее возмущение арестантов, когда в рапорте отменена активность лишь трех убитых заключенных. Вызывало также сомнение указание в качестве мотива возмущения намерение совершить из тюрьмы массовый побег. Признавая, что трудно предположить «расчеты арестантов выйти на улицу», Главное тюремное управление рекомендовало орловским тюремщикам правильно обосновать такое предположение. Вздорность предположения массового побега арестантов, как я указывал выше, была признана и приговором военно-окружного суда.

В архивном деле орловской каторги имеется лист под названием: «причины беспорядков по показаниям арестантов». В нем были перечислены такие мотивы: 1) намерение побега, 2) месть Ветрову, 3) месть начальнику тюрьмы, его помощникам и надзирателям, 4) надежда на ослабление режима, 5) надежда на перемену администрации и 6) желание некоторых арестантов быть убитыми.

Все эти шесть пунктов говорили разными словами о невыносимо тяжелом режиме Орловской каторжной тюрьмы. Все эти пункты вместе с тем свидетельствовали о потере арестантами всякой надежды найти защиту от произвола администрации каким-либо легальным путем. Особенно тяжелое впечатление производит последний пункт, говорящий о надежде найти спасение от режима Орловской тюрьмы в смерти от пули или шашек тюремных надзирателей.

Итак, военный суд своим оправдательным приговором спас подсудимых от грозившей им смерти, но вернул их в камеры тюрьмы и в руки прежних тюремщиков. Временная орловская каторжная тюрьма продолжала по-прежнему нести свою службу царизму. Орловские тюремщики не понесли никакой ответственности за свои преступные действия.

Однако судебный процесс по делу об убийстве Ветрова получил широкую огласку, и Главное тюремное управление нашло неудобным оставлять орловских тюремщиков на прежних местах. Вскоре после окончания судебного процесса вся тюремная администрация была с повышением переведена из Орла. Тюремный инспектор фон Кубе был назначен инспектором забайкальских каторжных тюрем, где со времени его водворения стали развертываться тюремные трагедии. Начальник тюрьмы Мацевич был переведен на пост начальника Полтавских рот. Его помощник граф Сангайло был назначен начальником Брест-Литовской тюрьмы. Помощник Головкин, переведенный начальником Алгачинской каторги, начал вводить там «орловские порядки», вызвав тем самым отпор со стороны политических заключенных.

В Орел был назначен Синайский, бывший начальник Владимирской каторги. Синайский, по отзывам орловских узников, был не умнее, но значительно хитрее Мацевича. Поэтому при Синайском не происходило больше открытых истязаний при «приемке». Судебный процесс по делу Ветрова не прошел, очевидно, бесследно для тюремщиков и заставил их быть настороже. Но в одиночках и карцерах избивали по-прежнему беспощадно. Кроме того, Синайский широко ввел в обиход Орловского централа телесное наказание и заключение в темный карцер на длительные сроки.

Таким образом, режим Орловской каторжной тюрьмы приобрел несколько иную форму, но по существу там ничего не изменилось. По-прежнему за Орловским централом сохранялась репутация «застенка», в который направляли «для исправления» провинившихся каторжан из других тюрем.

Примечания

[1] Из Орловского централа (письмо заключенного) // Будущее, 1912 г., № 33.

[2] Орловский каторжный централ. Сборник воспоминаний бывших орловский политкаторжан. 1908—1917. М., 1929, стр. 52.

[3] ЦГАОР, ДП, VII, № 1603, 1913.

[4] Там же, ДП, ОО, 1910, № 52, л. 69.

[5] Музей Революции СССР, фонд Орловского каторжного централа, Опросный лист Карла Фрицова Заува.

[6] Орловский каторжный централ… М., 1929, стр. 69.

[7] Там же, стр. 198.

[8] Подлинник этого письма хранится в фонде Орловского каторжного централа в Музее Революции СССР.

[9] Будущее, 1913 г., № 46.

[10] Орловский каторжный централ… М., 1929, стр. 200.

[11] Там же, стр. 121.

[12] Музей Революции СССР, фонд Орловского каторжного централа, коробка № 21.

[13] ЦГАОР, ДП, ОО, 1910, № 52, л. 12.

[14] Там же.

[15] Музей Революции СССР, фонд Орловского каторжного централа, коробка № 19, воспоминания Б.М. Дьяконова.

[16] Там же.

[17] Орловский областной архив, Орловская губернская тюремная инспекция, ф. 29, оп. 669, № 595, 1913, л. 5.

[18] Там же, л. 29.

[19] Там же, № 183 (О беспорядках в Орловской временной каторжной тюрьме).

[20] Данцскес Ф., Билибин Н.Н. Орловский централ, М., 1925, стр. 10.

[21] Орловский областной архив, ф. 29, № 184, 1910—1917.

[22] Там же, № 183, 1910.

Комментарии

[I] Текст публикуемых глав частично написан О.А. Ивановой на основе материалов М.Н. Гернета, оставшихся после его смерти.

[II] В своей книге Гернет упоминает о производствах, действовавших на территории тюрьмы и принадлежавших частным предпринимателям: паркетное, мебельное, обувное, багетно-рамочное, переплетное, хлопко-трепальное и др. В 1909 г. Граевский добился разрешения открыть хлопко-трепальную мастерскую. «Вся работа совершалась на тюремном дворе под навесом при помощи сотни каторжан. Их труд состоял в верчении тяжелых машин. Работа была тем более изнурительной, что машины не ремонтировались. При работе поднималась густая ядовитая пыль, от которой каторжане задыхались. Им приходилось работать вне помещения на дворе в зимнюю стужу и в летний зной. […] Условия работы “на хлопке” были таковы, что человек, проработавший там в течение нескольких месяцев, обычно тяжко заболевал и становился калекой. Отправить арестанта работать “на хлопок” звучало в устах орловских тюремщиков, как страшная угроза». Циничный Граевский утверждал о полезности мастерской «“для оздоровления тюрьмы”, так как эти работы производятся “на открытом воздухе, а не в корпусах и сопряжены с неутомительным и всем доступным по своей простоте физическим трудом”» (Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Том 5. Шлиссельбургская каторжная тюрьма и Орловский каторжный централ. 1907—1917. М., 1963. С. 256—257). Гернет основывался на фактах, приведенных прошедшим Орловский централ Кадансом. Этот автор также указывал, что на работу «на хлопках» принудительно ставили всех вновь прибывших в тюрьму, что за изнурительный труд тюремное начальство раз в месяц выдавало 10—12 коп. (Каданс. Истязания в Орловском централе // Каторга и ссылка. 1924. № 2 (9). С. 154—155).

Фрагменты из книги: Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Том 5. Шлиссельбургская каторжная тюрьма и Орловский каторжный централ. 1907—1917. М.: Издательство «Юридическая литература», 1963.

Комментарии Романа Водченко.